如何看待山东淄博版“订婚强奸案”警方撤案?

这个时间发出这个新闻,很明显是要和山西大同案不同的处理方式形成对比,我觉得这个对比是非常重要的,因为可以有效降低山西大同案可能出现的错误记忆,比如“男方短小”等。

为什么这么说呢?我们可以看看胖猫案目前的记忆:

这个记忆,与最初事件的过程,是不是截然相反?然而这种记忆还是进行了大量传播,说明目前该事件的相关记忆正在被修改得面目全非,我甚至怀疑,再过几年就变成“胖猫捞了谭竹50w”了。

那么我为什么说山东这个事被曝出来,可以有效影响山西大同案后续的错误记忆插入呢?

首先,我们可以先复习一下错误记忆的部分信息,当原始事件记忆随着时间的推移逐渐消退后,再次引入错误信息时,人们的记忆尤其容易受到影响。这可能是因为随着时间的推移,事件记忆会被削弱,因此在处理错误信息时,不太可能注意到差异。在极端情况下,如果事件与后续错误信息之间的时间间隔非常长,事件记忆可能会变得非常弱,就像它从未被呈现过一样。错误信息与原始记忆之间不会有任何差异,受试者可能会很容易地接受错误信息。这些想法促成了一项基本原则的提出,该原则用于确定错误信息后记忆何时会发生变化:差异检测原则。它本质上表明,如果一个人没有立即察觉到错误信息与原始事件记忆之间的差异,记忆就更有可能发生变化。

错误记忆实际上干扰性很强,有时受试者一开始记忆力很差,但经过几次充满错误信息的暗示性访谈后,他们就能回忆起相当多的虚假事件细节。在一项研究中,一位受试者收到这样的暗示:他或她在4岁时去医院,被诊断为低血糖。起初,受试者几乎什么都记不清,然而,在第三周的最后一次采访中,受试者的记忆更加详细,甚至将当时的想法融入回忆中。[1]

从胖猫案一年以来群众记忆的变化中,我们可以轻松发现错误记忆的影响力——在一年以内,把原始记忆修改得面目全非。

那么,有没有什么办法能减弱错误记忆的插入呢?

我们可以看看Educational Psychology Review在2020年1月的这篇文章,文章说的是真假测试,即判断题测试与最终回忆之间的关系。

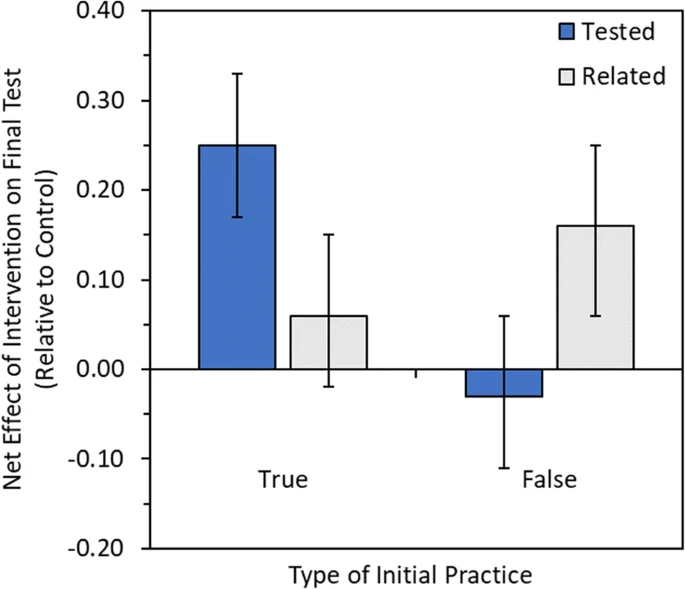

实验1采用3(先前练习类型:真实练习 vs. 虚假练习 vs. 对照)× 2(内容类型:测试内容 vs. 相关内容)的被试内设计。实验分为三个阶段,初始学习、练习测试和最终测试。在练习测试阶段,参与者针对其中一篇学习文章回答了八个是非题,题目的选择在参与者之间进行了平衡。对于每位参与者,练习测试针对所选文章中描述的八个信息类别,随机选择一个是非题。在完成5分钟的干扰任务后,参与者完成了最终测试。最终测试包含线索回忆题,用于回忆之前测试过的信息和相关信息。在测试区块中,有8个测试题的描述之前在判断题练习测试中被测试过。在相关模块中,有8个测试题的描述在判断题练习测试中尚未被测试过,但与明确测试的描述有重要关联。

唔姆,如图所示,以上是实验1中,实验条件下最终测试成绩相对于对照成绩的净比例差异。“真”和“假”分别表示最终测试题目之前有真练习题和假练习题。“测试”和“相关”指定最终测试评估的内容类型。结论很明显,真假练习测试以显著不同的方式增强了最终回忆。也就是说,该模式表明:真假练习增强了对已测试(但不相关)信息的回忆,而假假练习增强了对相关(但未经测试)信息的回忆。

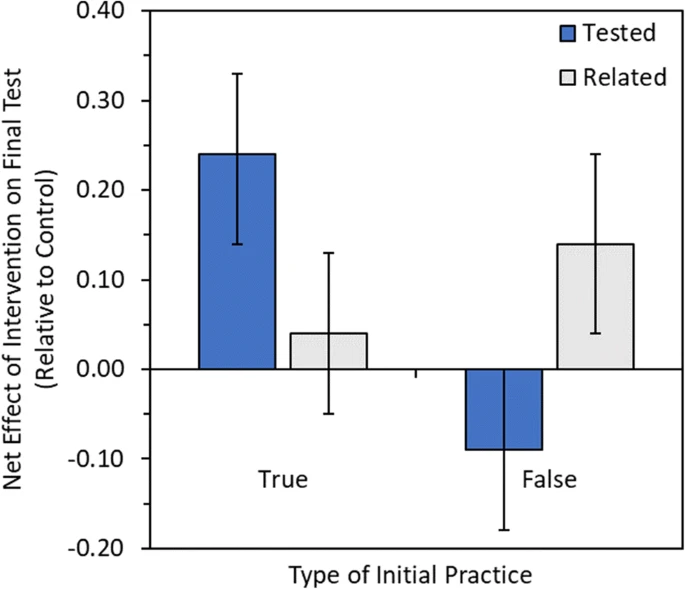

实验2探究了判断真假题的句法结构是否会影响评估过程中的信息检索。除上述对判断题句法结构的变化外,实验设计、材料和程序与实验1相同。

唔姆,如图所示,以上是实验2中,实验条件下最终测试成绩相对于对照成绩的净比例差异。“真”和“假”分别表示最终测试题目之前有真练习题和假练习题。“测试”和“相关”指定最终测试评估的内容类型。结论很明显,真实的练习如预期一样似乎再次增强了对经过测试(但不相关)信息的回忆,但错误的练习以一种出乎意料的方式似乎再次增强了对相关(但未经测试)信息的回忆。

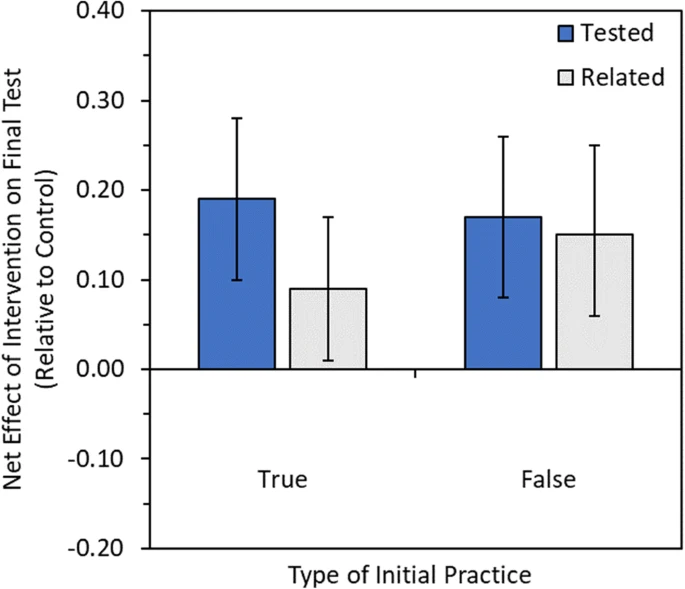

实验3探究在判断题中加入竞争性从句是否会影响此类测试题评估所引发的检索过程。了评估这种可能性,我们设计了一些测试题,其中受试者或主要指称词后跟插入式、分离性从句,这些从句包含来自相关信息类别的竞争性指称词。如果看不明白意思的话,这里举个例子,实验1的判断句是“温柔的思辩姐姐是否是樱小路露娜”,实验2的判断句是“樱小路露娜是否是温柔的思辩姐姐”,实验3的判断句是“温柔的思辩姐姐是樱小路露娜而非小仓朝日”。

唔姆,如图所示,以上是在实验3中,实验条件下最终测试成绩相对于对照成绩的净比例差异。“真”和“假”分别表示最终测试题目之前有真练习题和假练习题。“测试”和“相关”指定最终测试评估的内容类型。结论很明显,真实练习和虚假练习都能增强对测试内容和相关内容的最终回忆。

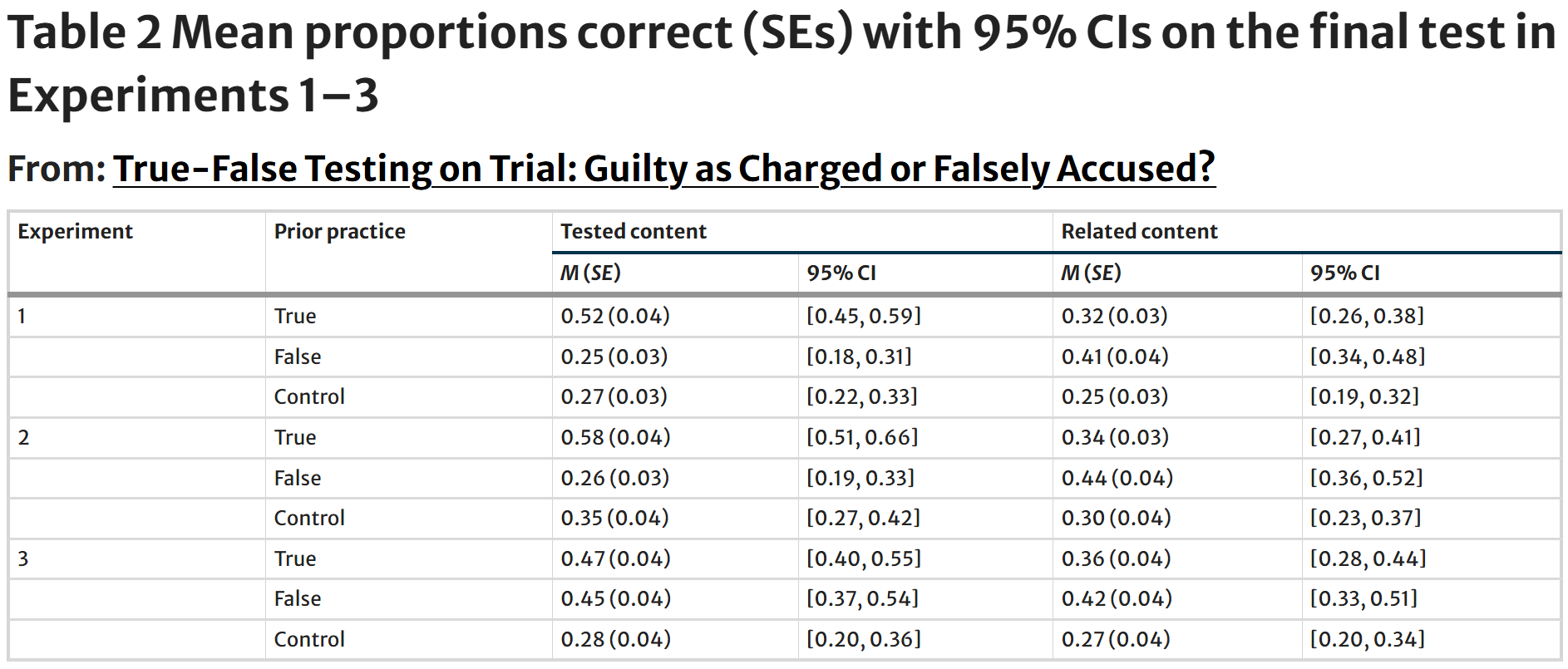

唔姆,如图所示,除此之外,以上是实验 1-3 中最终测试的平均正确比例。[2]

那么综上所述,我们可以套用到本案的结果中。山西大同最后“经得起历史的检验”,山东淄博以“证据不足”为由撤案,如果将这两个同类事件做成竞争性从句的判断句呢?比如“山东淄博而非山西大同严谨地遵守了法律”,那么就可以降低后者中错误记忆的负面影响。