南京大屠杀时的日本人为什么会失去人性?

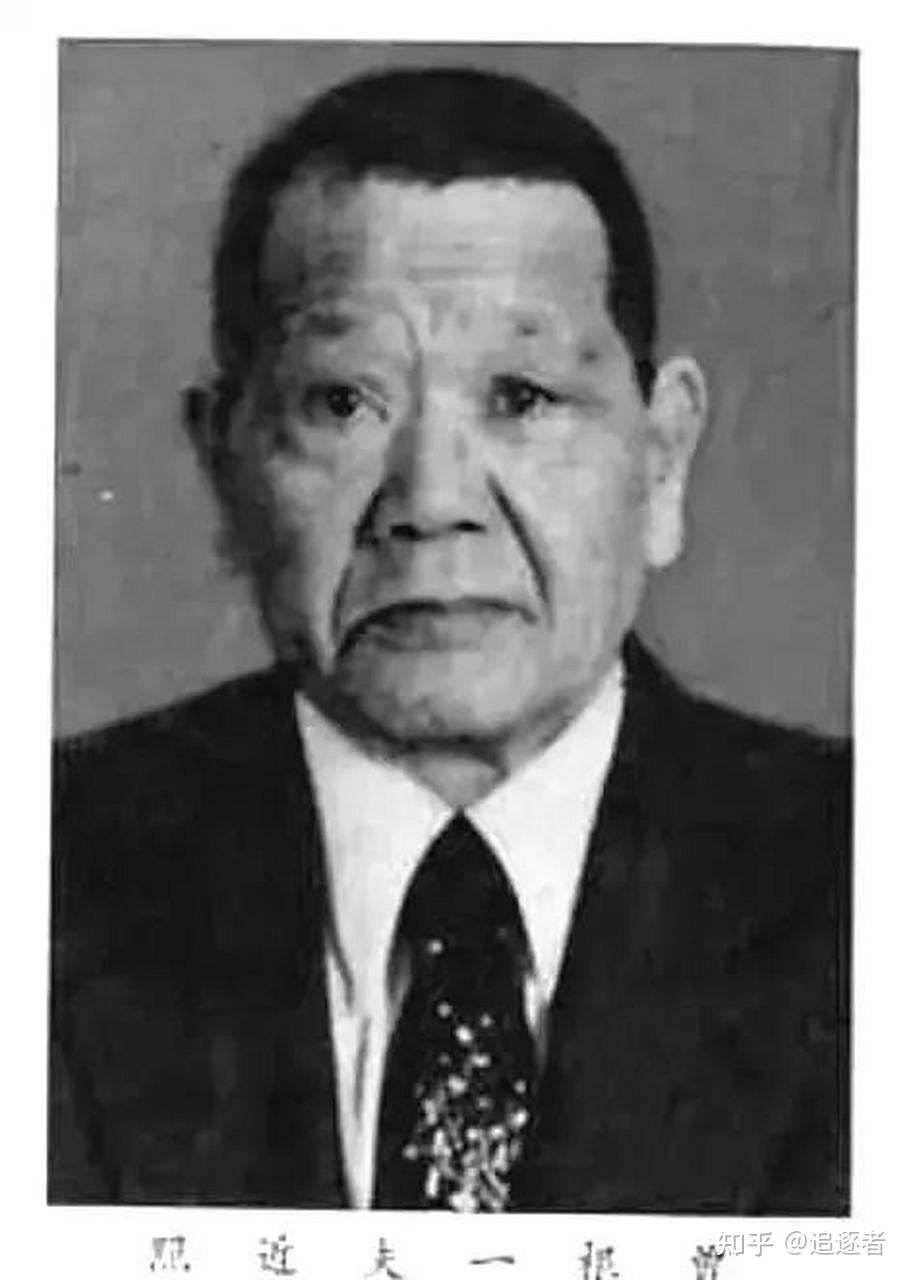

参与过南京大屠杀的日本上等兵增根一夫,一个开始是一个连蚂蚁都不敢踩的胆小鬼,但进入南京后就变成杀人不眨眼的恶魔。

几十年后,在病死前,他写了一篇自述,讲述了自己是如何从常人到恶魔的。

增根一夫入伍后就常常就因“软弱”挨长官训斥,总是因为缺乏“勇猛的决心”而被视为劣等兵。

1937年8月27日,他来到中国大陆,正式参加了侵华战争,第一仗就是淞沪会战。

增根一夫所在的名古屋第3师团的任务是巩固吴淞码头的桥头堡,当时日军刚在此登陆,随后遭到了中国军队的顽强反击。

增根一夫形容子弹是贴着脑袋飞过,战场上全是腐烂的、奇形怪状的尸体,恐怖的场面早就让他忘掉了所谓的军人气节,一度产生了逃跑的想法。

但当中队长发出突击命令的时候,他还是被战友裹挟着往前冲,不过也经常躲在后面,不敢交战,并且因为胆小不敢杀人,放跑了一名落单的中国士兵。

增根一夫第一次杀人是在9月3日,在宝山附近的一次战斗中,遇到了一名受伤的中国士兵摇摇晃晃地向他跑过来。

增根一夫当时正在冲锋,这种突然之间的相遇让他脑袋里一片空白,这个时候平时训练的肌肉记忆发挥了作用,他端着刺刀一股劲地向那名伤兵身上刺去。

直到鲜血温暖了他手上的皮肤时,他才意识到自己杀人了,而他的感受是,“我也可以杀死敌人了。”并从此信心大增,突然变得很有胆量。

增根之所以有这样的感受,是此前训练中,长官和战友的PUA起到了作用,他在杀人后可以有底气地告诉他的战友,他不再是“懦夫”。

杀戮是有瘾的,当他习惯了杀人之后,他不仅有一种“光荣感”,还有一种快感。

很快,他尝试了第一次“斩首”训练。

当时他的分队抓到了3名俘虏,原准备枪决,但是有一名参加过“满洲事变”的老兵提议斩首,理由是,斩首的机会并不多,回国后可以当做一种经验谈。

增根没砍过人头,心中还是有些害怕,但此时增根是分队长,所有人都看着自己,他不好意思拒绝,也不敢拒绝。

毕竟鞠躬道歉是对活人的,对死人不用。

用增根的话说,他之所以成为一名优秀士兵,不是靠勇气,而是靠自卑。只是为了不想被人轻视,所以故意显示出所谓的威武雄壮。

他杀人并非是因为憎恨中国人,而是为了向他的战友和部下炫耀他的实力。

他的这句话其实还可以解读为,中国人在他眼里其实不是人。

增根一夫的情况并非个例,在日本极度压抑的社会氛围中,这是普遍现象,因此只要开了第一次杀戒,这些自卑的人不仅会拥有炫耀的谈资,还能作为一种压力的释放。

后来为了让新兵迅速克服杀人心理障碍,会把俘虏和抓来的平民作为活靶让新兵练习刺杀。这些新兵在沾了血后就会产生的增根一样的心理。

对于很多新兵来说,获得集体的认同,比保持人性更为重要。

增根参军之后一直想要成为一名“标准的军人”,但在日军这里,所谓标准军人是一种强烈的凶暴气概,即便无恶不作,也毫无罪恶感。

占领大场镇后,增根一夫的部队参加了在淞沪的最后一战,强渡苏州河。

这次战斗和此前不同,中国军队已经将苏州河岸堡垒化,而河面有50米宽。

增根的分队被安排在了第二梯队,但距离河岸也只有50米,他目睹了第一梯队的几波敢死队在中国军队的猛烈火力下沉入苏州河。

而当第一梯队死光,就要轮到他们了,增根预感到这次死定了。

当时他的中队中有一位叫大庭的上等兵,这位大庭一直主张在临死前一定要大喊“天皇陛下万岁”,但是这位大庭也是他们中队中的首个战死者。

大庭在中国军队的阵地前被打成重伤,增根想去救他,但同样被火力压制,只能在离他不远的地方看着他慢慢咽气。

而他咽气前看着增根,试图想要说些什么,增根以为是“天皇陛下万岁”,但最后只小声说了一句“君慧”,那是他未婚妻的名字。

第二个战死的是一名叫河原崎的大尉军官,增根以为军官一定会喊“万岁”,但实际上在死前30分钟里,他反复说的只有一句话“好冷”。

渡河攻击让增根的部队损失惨重,虽然他侥幸活过了战斗,但是也厌倦了那些所谓的光荣和勇气,他现在只想回家。

几乎所有的日本士兵都没有想过这场战争会如此漫长,他们都以为这不过又是一次“满洲事变”。

在淞沪会战结束后,很多军官得到的消息都是“上海之役的预期目标已顺利达成,上海派遣军只需留下一部分担任警备工作,其余大多数将在近日回国。”

然而现实让这些希望凯旋归国的人大失所望,他们很快就接到了新的命令,目标是300公里外的南京。

增根认为南京是中国的首都,连上海都怎么难打的话,攻克南京的难度可能不亚于上海。当时周围的人极度失望,因为很多人,尤其是经历过淞沪会战的人,都认为自己回不了国了。

有人抱怨说:

“我们出征的目的,原来说是为了保护上海的日侨,为何还要必须进攻南京?”

从这个时候开始,军纪出现了崩坏。

很多士兵都会偷偷溜出去偷窃抢劫,酗酒也越来越严重,甚至还有人公开和长官作对。

有一个叫内藤的一等兵,是中队中年龄最大的,家里有妻小6人,本来高高兴兴收拾东西准备回国,但当得知要去南京之后,变得极为暴躁。

“事到如今,我不会再守规矩了。我要随心所欲地行动,谁也管不了我。”

这种情绪充斥着整支日本军队,日军高层也意识到了这一问题,下达了“征收自活的命令”。

这样的命令不仅是因为当时日军一开始确实没想到国军的溃败会如此彻底,因此在决定进军南京后,补给出现了问题;更是因为日军连续数月的高强度作战,导致压力极大,因此采取了纵容军纪释放压力的做法。

这道命令一下,日军士兵就再也无法无天了。

南京大屠杀不是从南京开始的,而是从日军宣布进军南京后开始的

从淞沪地区到南京这300公里,三光就没有停过。

增根所在大岳队从昆山出发,在抵达苏州时就开始了大规模的抢劫。他们听说苏州市一片肥沃的土地,是有名的米仓,所以争先恐后地去抢米。

“每次侵入村庄后,都能满载而归。”

“每一个村庄都被人征收光,不但无法征收到一只大肥猪,连一只鸡也找不到。”

增根一开始还有所愧疚,他看到躲在暗处的居民用仇恨的眼光偷看他们。但随着抢劫行动越来越多,他的罪恶意识消失了。

接着为了毁灭证据,有的部队开始不留活口。

增根还没有杀过平民,并自认为还有人性,直到抵达南京的句容。

当时他们在抢劫的时候发现了一对逃难的夫妻,两人躲在田里匍匐着,但还是被发现。

男人30岁左右,女人25岁左右,两人跪在地上苦苦求饶。

然而男人的求饶让增根感到很生气,他以为那个男人是故意演习欺骗他们,于是打了男人一顿,接着和其他人一起侵犯了女人。

增根后来回忆称:

“平常很胆怯又自以为有人性的我,当时为何如此,我实在想不出任何理由。事后反省的结果,也许是因为认为反正她迟早都要被人侵犯,不如由自己来侵犯。另外,是因为我在队员们面前,故意像扮演成坏人也说不定……反正要放弃这个美貌女子总觉得太可惜,这也是事实。”

在完成侵犯之后,增根和他的战友又害怕事情败露被宪兵惩罚,于是决定杀人灭口。那两人被绑在了树上,最后被刺刀活活刺死。

看到那对夫妻不断涌出的鲜血,增根又感到良心不安,于是匆匆逃离了现场。

在对南京发起总攻前,大岳队有5人出去征收没有回来,于是派出了一支搜索队去找人,增根也在其中。

搜索队发现了一处村庄,约有五六十户人家,指挥的班长三宅认为这座村庄很可疑,怀疑里面有游击队。于是下令进攻。

等到深夜,村民熟睡以后,搜索队便潜入村庄放火。村民被大火惊醒,争先恐后地往外逃,但火光之下无处藏身,被搜索队见一个杀一个。

仅十几分钟后,全村被屠光。

增根检查尸体,基本都是老人、妇女、小孩。

从此之后,增根丧失了最后一丝人性。在接下来的进攻中,他不分男女老幼,能用刺刀的绝不开枪。

随着战争罪行而来的,是军队中性病的流行。尤其是在占领南京后,性病数量骤然增加。

但不知从何时开始,军队中传出活人脑浆可以治疗性病的谣言。

有人煽动说:“一定要用活人的脑。中国大陆有数亿人口,牺牲些人也没有什么关系。究竟帝国军人和士民孰重?反正我们是以杀人为业,杀吧!”

于是,成千上万名想治疗性病的士兵,又变成了吃人的恶魔。

增根虽然没有吃人,但他亲眼目睹了杀人取脑的恐怖场景。

他在南京郊外看到了3名日军士兵抓了一个居民,把他刺死后,劈开了他的头颅,取出血淋淋的脑浆来治疗性病。

这一幕成为了增根挥之不去的阴影。

南京大屠杀遇难人数,中国的官方数字是30万。

增根说,我不知道确实的人数有多少,但中国所说的数字并不夸张,也许实际数目更大也说不定。南京大屠杀的范围不只是在南京地区而已,它是从上海附近开始到南京被攻陷后的扫荡战为止。

很多人可能并不知道,30万遇难者是怎么算出来的。

30万主要有两部分统计构成。

第一部分,20万人的数字其实是日本人自己记录的。一些是参战日军自己的回忆和供述,一些是日本一些部队战史自己的记载。

比如参与在长江岸边毁尸灭迹的日军少佐太田寿男就对处理的尸体数量进行了详细地记载:

“从12月16日开始,到18日两天的时间,经我处理的尸体有1.9万具,安达处理1.6万具,加上头两天安达自己处理的6.5万具尸体,碇泊场司令部共处理了10万具以上尸体,其中除有3万多具是掩埋、烧毁的以外,其余的都投到扬子江里去了…”

日军在南京的屠杀命令不仅仅是基层部队的军纪败坏,更是来自于最高处下达的处决命令。

日军进攻南京的目的是“迫使中国屈服”,至于如何屈服,日本高层选择的是采取恐怖手段。

日军参谋本部次长多田骏直接在文件中提出“悉知针对中国首都南京而策划的恐怖活动”。松井石根于1937年12月7日亲自起草了“攻克南京纲要”。

里面明确提出了“扫荡”一词,并且还详细说明了扫荡部队应以一个步兵大队,后改为三个大队为基干,对城区进行扫荡;遇到抵抗后,兵力则增加至一个联队。

并且没有提到劝降、区分军人和平民等词眼。

什么是扫荡?日本出版的《广辞苑》中对这个词有着非常明确的解释:扫荡就是铲除。

第16师团师团长中岛在12月13日的日记摘抄了松井石根的作战纲要:

“扫荡俘虏”

……

“近几日,溃败的敌人,大部分逃进我第16师团作战地域内的森林和村庄,其中有从镇江两要塞逃过去的人。俘虏到处可见,达到难以收拾的程度。”

“因采取大体不留俘虏之方针,故决定全部处理之。然对1000、5000、1万之众解除全部武器都很困难。唯一办法,是等他们完全丧失斗志,自己排队来降,较为稳妥,这帮人一旦闹事,将难以收拾。”

“故而用卡车增派部队,对其进行监视和引导……”

“据知,光是佐佐木部队就处理掉约15000人,守备太平门的一中队长处理掉1300人。现集中在仙鹤门附近的有7000~8000人,而且俘虏还在不断来降。”

“处理掉这 7000~8000人,需要一个相当大的沟,很不容易找到。所以预定把他们先分成100人、200人一群,然后诱至适当地点处理之。”

因此这就是一场从上至下,由自下而上的,有预谋有组织的大屠杀。

这里值得一提的是,为什么松井石根会从一开始以一个大队为基干,改成三个大队。

这是因为松井没有想到中国军队的抵抗居然如此强烈。

在很多人的印象里,南京陷落的很快,没有给日军造成什么损失。但实际上并非如此。

在日军自己统计的数据中,上海打了3个月,阵亡9115人,伤31257人。在南京战役中的阵亡人数却高达1.2万人,比打上海还多了3000人。

这一数据一是说明日军在淞沪会战的伤亡记载中掺水严重,另一方面也说明了,南京战役中,日军的伤亡并不低。

国军在南京城外围的抵抗实际上是相当激烈的,惨烈程度不比淞沪会战,如雨花台阵地,日军强攻3天才拿下,光这一处阵地日军就阵亡上千人。

需要注意的是,淞沪会战开始后不久,蒋介石就命令南京警备司令部制定南京防御计划,负责人是宪兵司令谷正伦。

然而这三个月的时间,谷正伦拿了钱却基本没怎么干活,当南京防御部队进入阵地时才发现,地图上的所谓永备工事只能用来观测,大多数根本没用,连交叉火力网都没有购置。

而且警备司令部居然连阵地编成计划和要图都给不出,使得防御部队只能构筑临时工事。

而谷正伦身为首都警卫队军长,却在南京保卫战爆发前,以胃溃疡为由逃到湖南养病去了。

南京的守卫部队就是在这样的防御工事中抵抗日军的,在没有援兵、没有补给的情况下,面对几倍于自身的日军,依然给日军造成了惨重的伤亡,已经实属不易。

其实在上海至南京之间,从三一八之后,蒋介石投入了上百万巨资修筑的吴福、锡澄两条防线,就是为了防止日军占领上海后直逼南京。

但是这两条防线没有发挥作用,原因和南京外围防线异曲同工。

说回原题。

《远东国际军事法庭判决书》中有这样一段文字:

在日军占领最初6个星期内,南京及其附近被屠杀的平民和俘虏,总数达到20万以上。这种估计并不夸张,这由掩埋队及其他团体所埋尸体达19.5万人的事实就可以证明了……

国际军事法庭采用了20万人数字,但是这些数字的统计基本来自于日方处理的尸体记录。

事实上,从1937年12月到1938年10月期间,世界红十字会南京分会、中国红十字会南京分会,以及崇善堂等社会慈善团体收敛掩埋的尸体记录为15.5万具。

而这还只是在南京地区,从上海到南京这直线300公里的距离上,还有多少尸体是无法收敛掩埋的。

没人知道。