为什么会有人洗白朱祁镇,认为他是被文官集团陷害的?

首先,你要明白,英宗这个庙号不是瞎jb取的。后人给皇帝取的庙号都是根据他的生前的一些事迹综合评价起来取的。所以英宗没有网友说的那么废。可以这样说:明朝它的历史就伴随着皇帝与内阁士大夫阶级相互斗争,相互厮杀。因为皇帝他的利益和士大夫阶级的利益是存在根本性的冲突的。皇帝代表的是国家的利益,国家都没了,还要皇帝干什么。士大夫阶级,文官集团,它代表的是家族的利益,所以他不会管国家的利益怎么样,我只要我这个家族利益最大化就足够了。士大夫当官的就一臭打工,能捞一点是一点。想象一下,公司老板是不是希望公司越做越好,利润越做越大。你就一个打工的,你还管公司死活,公司倒了,大不了换下一家公司。

很难想象,明朝的皇帝,除了嘉靖和万历执政时间长一点,平均明朝的皇帝执政时间就是十年。一个皇帝平均执政时间只有十年,个个三四十岁暴毙,要么易溶于水,要么一碗药送走,要么就是突然暴毙,死因不明。反观内阁那些人个个七八十岁,一个比一个活的久。这不觉得奇怪吗?不觉得细思极恐吗,嘉靖皇帝和万历皇帝看的通透,不敢上朝,所以他俩执政时间在明朝皇帝当中排名前几。文官找不到机会。史书记载,嘉靖皇帝天天在后宫练仙丹,都是扯淡。你只要敢上朝。文官就有100个方法弄死你。朱允文篡改遗诏登基,给明朝留下了两个极不合理的制度,一个就是皇帝的速葬,除了朱元璋和崇祯之外,其他皇帝都是27天,而朱元璋暴毙当晚就装盒,七天后就给埋了。另一个就是不让藩王进京哭丧,这一条让史书作者都看不下去,中国历朝历代以仁孝治天下,老子死了,你不让儿子奔丧,这已经严重违反天理人伦了,康熙乾隆办丧事,朝鲜人都来了,你明朝不让亲儿子吊丧,你是什么鬼?而且执行了200多年,这又间接的证明了明朝的皇帝就没有一个是正常死亡的。

土木堡这个事情就是边将勾结京城官员一起谋反和兵变。主谋就包括杨洪和于谦,而且他俩呢还是亲家,联姻的。你就知道一点,土木堡事件之后,谁得到的利益最大,谁升官升的最快,谁就是事件的参与者。杨洪,宣府总兵,当初设立宣府和大同的目的是什么?不就是为了抵御外敌入侵吗?结果皇帝在你宣府和大同的眼皮子底下被劫走了,而且杨洪啥也没干,也不救,也不骚扰,回京城立马就升官了。这是什么道理啊?能和我解释一下吗?瓦剌也先纯纯就是一个背锅。也先瓦剌是明朝扶持起来的一个部落,他不是成吉思汗的后代,从哈萨克斯坦那边迁移过来的,他在蒙古没有号召力,只能依靠明朝的力量去帮他,在发生土木堡之变之后,也先失去了明朝的力量,立马没过几年就被手下给杀了。所以也先就这样的实力,怎么可能分四路大军去寇边?朱祁镇本来他就想去巡边,他去查边将走私,贩卖军火和吃空饷的情况。这要是被查到,边将和京都的官员都吃不了兜着走,必死无疑。所以朱祁镇一说要去巡边,立马兵部就谎报军情了,瓦拉扣边,宣府大同告急 ,其实都是假情报,就是为了吓唬朱祁镇,朝廷官员都劝皇帝不要出去,出去危险。那英宗这个庙号岂是浪得虚名?第二天就杀出去了。其实朱祁镇一听到兵部上报的军情,说瓦剌叩边,他就知道这事情有鬼,边将和京都的官员联合起来了,因为瓦拉都是明朝扶持起来的,可能来寇边。也先年年都要来朝贡。他一定要去一趟,所以他带上了京城的大部分官员,当做肉票,他知道文官要搞他,所以他带上了大部分官员就是给他们做样子,他把能想到的官员全部带上。只是朱祁镇没想到,文官集团是一定要搞它,只剩下在哪里动手的问题了。

继续更新土木堡过程。英宗整个队伍的军队,根据推测,大概是五万左右,如果你不认同这个数字,就可以划走了。太监,整个土木堡,武将和文官,有名有姓的总共是阵亡了60多个,其中武将是14个,而文官是48个,这还不算级别太低的根本没记。英宗寻边还是以文官为主,而且比例最大的就是监察御史,这个配置一看就是一个检查组,去查账的。七月二十三,巡边的队伍刚过居庸关,大臣上奏请驻跸,皇上,咱们休息一天,然后到宣府又上一道奏折,又住几天,史书上说是王振耍流氓,不然住,催着大家赶路。其实这都是英宗的意思,总共出来才不到几天,也没有走多远,总住什么住。大臣就是想拖延一下时间,让前面做好准备迎接检查。七月二十四队伍总宣府出发,中间有个小插曲,兵部尚书邝野和户部尚书王佐因为在部队之前先行出发,被王振处罚跪在草地里一直跪到天黑,王振作为一个太监,他没有权利让六部尚书下跪,能让尚书下跪的只有皇帝。为什么英宗要让他们两个下跪,两个尚书又不是武将,早于大部队先跑出去干什么,这不摆明了就是去通风报信的吗。

八月初一到达大同,见到了一个非常重要的人物,大同到镇守太监郭静。大同军出击的阳和之战,明军大败,全军覆灭。西宁侯宋瑛、武进伯朱冕战死,石亨单骑逃回。郭敬躲在草丛里,亲眼目睹了这一切!郭敬是跟着朱棣的老人,四朝元老,这人不用质疑——朱家的铁杆。英宗见到郭敬,了解到了事情的真相,两个大同总兵被自己人,也就是明军干掉的,偷袭的。英宗这时才明白,这是兵变了,朱祁镇本来还要朝北方去,郭敬一回来,大军立刻返回。当英宗返回的时候,大同副总兵郭登,立刻建议让朱祁镇从紫荆关入京。王振是不同意的。因为这条路道路崎岖,山川众多,根本就不好走,沿途又没有粮仓补给。内阁首辅曹鼐、文渊阁大学士张益,却纷纷要求走紫荆关这条路。这究竟是为什么呢,那条路上有埋伏。郭登在土木堡之后,他从一个参将一下变成大同总兵,还封定襄伯。而英宗任命的大同总兵刘安还有那个监军太监郭敬被下狱,差点论死,这说明什么,这说明郭登本人就是土木堡兵变的参与者!!!土木堡事件,谁获益大谁就是参与者,于谦从一个兵部侍郎一下变成摄政王于谦不是内阁首辅,他甚至连内阁都没进,但是他能号令内阁。然后是石亨,从一个参将直接封武清侯。然后杨洪还有范广。这几个人在北京保卫战中表现的最积极,然后英宗复位后死的也是最快的,石亨当时没杀他,因为他有兵权,三年后一样满门抄斩,一个不留。

英宗从大同往回返,十日到达宣府,还在宣府中过了一夜,英宗就在眼皮子底下,其实这个时候杨洪想要动手截营很容易,但他不能下手,皇上在他的地界上出事,他解释不清楚,脱不了干系,所以他只能让英宗继续往前走,出事可以,但是不能在我家里。这个时候瓦剌也先来朝贡了,帮了倒忙。瓦剌来朝贡,路线是固定的,从大同进来,经过宣府走居庸关最后到北京,和英宗回去的路线一模一样,英宗在前,也先在后,这对杨洪来说就是机会,机会来了!!

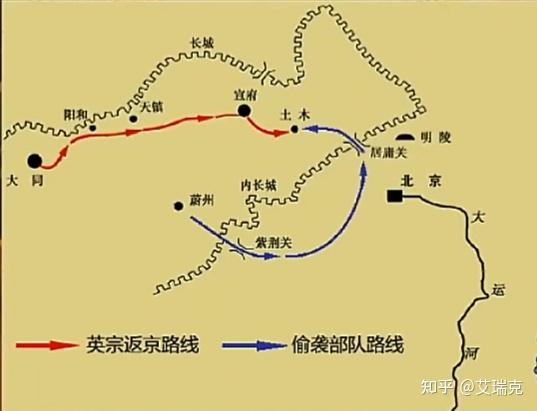

先说一下土木堡兵变的主谋,于谦只是一个兵部侍郎,级别太低,肯定不是。兵部尚书邝也就算参与了他只是个文官,不带兵,顶多算同谋。大同的石亨和郭登他俩是参将,级别也不够,手里没兵,只能做内应。兵变真正的主力只有一个,宣府总兵杨洪!!八月十三英宗从雷家站准备动身的时候,宣府方向突然传来军报,有敌军从后方偷袭,英宗寻边这一路就没听说过有敌军,英宗就让忠顺侯吴克忠兄弟俩前去查看情况,并在雷家站还停了一天。吴克忠兄弟俩出去后就没消息了,没影了,晚上传回消息,兄弟俩双双阵亡。英宗收到消息后做了一个非常错误的决定,就是让成国公朱勇带着四万京军杀回去了,巡边一共就出来五万人,朱勇带走了四万人,英宗就剩一万人,估计英宗觉得快到居庸关就安全了,就中圈套了。成国公朱勇还有这四万京军一出去也消失了,就和吴克忠兄弟俩一样,他们都是被宣府总兵杨洪兵不血刃搞定的。杨洪如何做到的?解释一下,他手里有一样东西,在寻边的前一个月,也就是6月23号,杨洪向兵部申请了一批军火,除了兵器,杨洪还申请了十副令旗令牌。这个令旗令牌也叫王命棋牌,在明代制度里见旗牌,如见皇帝。王阳明能平宁王反叛,还有袁崇焕能杀毛文龙,都是靠王命棋牌,而不是所谓的尚方宝剑,尚方宝剑毛文龙也有,大家都是正一品,你凭什么杀我?杨洪用王命棋牌,他就能把大同总兵宋英骗出城来干,同样,他也可以把成国公朱勇骗到他的大营然后偷偷干掉,至于那四万京军,根本不需要打,他也打不动。在杨洪搞定这四万军队的同时,有一支部队正在奔英宗而来,之前从大同返回的时候,郭登和大臣们都说要走紫荆关,紫荆关上一定有埋伏,而埋伏的那支部队,就是这只正在奔向英中的部队,这是我从网上上找到的网图,情况基本就是一样。

因中选择从宣府返回,而这支埋伏的部队并没有从后面追,而选择了绕路,他们从紫荆关向北,再出居庸关,直接就是迎着英中而来,这支队伍只能是一水的骑兵。因为他要走的路程比英忠多太多了,只能是急行军。而谁带领这支队伍?就是杨洪的儿子杨俊,杨洪不可能走的,他得在宣府接驾。杨俊是总督独石军务的都指挥监事,他手里有兵,而这支队伍就是驻守独石口镇和马营城的部队。至于他们怎么过紫荆关和居庸关,问题不大,兵变兵部也参与了,有兵部的调兵令。

8月15日,英宗向南杨俊向北,两军相会土木堡。土木堡当天的情况,史书基本不用看不管是明实录还是国榷。都是为了掩盖事实真相编出来的故事,敌军是谁带的队?不知道,来了多少人?他也写不出来,他编都编不圆乎。李实在他的《北使录》里头说了一句话就八个字,大军倒戈,自相揉践。他把实话说了,明军叛变自己人打的自己人,但是细节他不敢写,毕竟他也是个文官。那有没有一个真实的记载?就是正统年间,锦衣卫旗官聂忠留下了一段记载,原文是:起营之时忽南坡有明盔明甲 人马来迎,疑是勇士,哨马不为设备,遂至败军陷驾。他的这段记载,我认为应该是当时的真相,可信度90%。八月十五的拂晓,英宗在土木堡还没有起营,甚至还没有起床的时候,南方就是居庸关方向来了一支队伍。穿的是明盔明甲,那就是明军,哨兵一看是自己人,肯定没有防备,结果这支队伍冲进大营,就把中军大营的文官武将,还包括侍卫杀得干干净净,然后扬长而去,至于什么打杂的,做饭的那都没管。有记载,不少人连衣服都没穿,是跑回京城的,在他的记载里,有一个特别重要的信息,就是这伙人是从南方来的,那是北京方向,英中要回去的方向。土木堡出事之后,英中不敢回京,也先带着他宣府大同各种绕圈,就是因为怕回去的路上中埋伏,他怕居庸关有人等着他。

土木堡当天为什么只剩英忠一个人,既然想伪造成事故现场,那肯定是一个活口不应该留的,英中在大营中,他穿的和别人不一样,即使是最简单的常服,那也是明晃晃的黄色,一眼都能认出来。而参与兵变的士兵,肯定都是给钱的,但这个钱不包括杀皇帝。我个人认为,明朝的皇帝多多少少还是有一点威慑力的,明陵600年都没有人动,何况英宗还是个活人,杀皇帝的人大多数没有好下场,再一个,你把英中旁边的人全杀了,就剩一个皇帝,他能掀起什么浪?落水的凤凰不如鸡。结果就是这些士兵当着英中的面,把这些勋贵将领文官所有人都杀了,就是没人敢动他,一个月几百块钱,你玩什么命啊?

土木堡事件之后呢,英中这边他不敢回京,他怕居攸关有埋伏,然后他往回走,在第二天碰到了锦衣卫校尉袁彬,你也别去其他地方了,护驾,然后第三天,碰到了来朝贡的也先。也先见到英宗惊愕未信,致礼甚恭,非常的意外。皇上,您怎么跑这来了?是说好了我去北京找你呢吗?英中说你也别客气,带着你的人护驾就完事了,土木堡如果看史书有一个极其不合理的地方,就是,英中被劫营就是八月十五,也先带着英宗打回北京是十月份,这一个多月,他们大同宣府内蒙,就跟旅游似的,瞎溜达,他们干嘛去了?解释不清。英中实际上就是去北边调兵去了,野仙当时就2000多人,估计武器都没带多少。因为他是来朝贡的,带着贡品。本来想去居庸关的,英中一看这个情况还是算了吧,一万多人都被劫营,2000多人就不要去送了,英宗的预感其实是正确的,杨俊那一伙人在打劫完英宗之后并没有回他的驻地独石,而是退到了居庸关,守在了那里,英中如果没有两万部队,他根本过不去居庸关,而居庸关外,能找到部队的只有大同和宣府,八月十七英中到达宣府之后,宣府总兵杨洪不见,还躲了起来,英中本来是不知道杨洪策划了兵变的,因为你劫营的人,你名字又不会写在脸上。但是七天前,英中刚从宣府路过,还在宣府住了一晚,你现在不给我开门?英中就知道怎么回事了,然后转身就去了大同,但是大同呢,也进不去,国榷说是郭登不给开门,大同总兵是刘安,为啥这样写,从后面两人的经历就知道了,刘安回京城报信之后被下狱然后郭登顶替刘安成为了大同的总兵,那就很明显,大同也兵变了,郭登和石亨控制了刘安在大同城里的家属。接管了大同城。大同宣府同时兵变,英中就不可能再找得到兵了,没办法,只能,暂时先和也先回到瓦拉。

当一个月后,他们再回到北京时,那是也先动员了所有的部队打回来的,就是所谓的京城保卫战。在回到京城这边,在发生土木堡兵变后,京城这边其实分了三派,一派孙太后,一派兵变派于谦,最后就是内阁一派。一收到土木堡事变后,内阁首先站出来说迁都,迁都这事从鴻熙朝就开始张罗,二十多年终于赶上皇帝出事了。为什么没迁都成功,明实录记载是于谦反对南迁,扯淡,于谦他家就是浙江的,他为什么要反对。史书把阻止南迁和京城保卫战功劳全安在于谦身上实际上是给于谦后来夺权上位找一个说辞,实际是假的,于谦当时兵部侍郎,在朝堂上还说不上话,能够阻止迁都的,只有孙太后,孙太后老家是山东的,人家北方人才不会跟你去南京。孙太后关心的是他家,自己家族的利益。英中出事,她的第一个反应是立朱见深为皇太子。这样就算英中回不来,朱见深继位,那他也是太皇太后,一样控制朝政。真正关系英宗死活的人只有于谦。但他盼的不是英宗活,而是盼他死,英中活了就有回来的可能,他一回来,这些兵变的人全要死。所以阻止英宗回京是他们唯一的工作,先把兵权抢过来。于谦听说英中还活着,第一个反应就是调兵,几天时间从各地调了十几万部队到京城。英中这个时候还在宣府大同叫门,他弄这么多人干什么?就是为了抢京城。大同和宣府都兵变了,也不差北京一个。英宗在离京的时候,把京城的军队交给了他的姑父驸马都尉焦敬管理,但英宗和他姑父的关系不是很好,早年间,他姑父因为犯了一些事情,被英宗严厉的处罚。英中巡边把京城的精锐都带走了,就剩下些老弱病残,于谦从外面调来的人,比京城的军队都多,面对压力,英中这个姑父立场不是很坚定,立马就投了。8月20日,于谦调石亨进京,给他升官,石亨全面接管了京城的防务,控制了京城,下一步就是如何控制紫禁城皇城,英宗走后负责守卫紫禁城的是锦衣卫指挥马顺。那剩下的事情大家就知道了,根本就没用于谦动兵,内阁自己就把这件事办了。8月23号,锦衣卫指挥马顺,在朝堂上被内阁一堆老头子,当场打死,这才是明朝真正的夺门之变,夺的是孙太后的门,在对付太监和锦衣卫这件事情上,于谦和内阁的利益是高度一致的。马顺一死,于谦利用朱祁钰控制了朝廷,而内阁借机会,杀了王振全家。国粹记载,文官在抄王振家的时候,有一句话叫,族属无少长 皆斩,他们连小孩都没放过。朱元璋定的法律是祸不及妻儿,明朝的皇帝也杀了不少文官,但是从来没牵连过孩子,明朝为什么会亡于文官,就是因为这些人做事没有底线。

夺门之后,宣府总兵杨洪封昌平侯,控制了京城以北。左都督石亨封武清伯,管京城的兵马。于谦控制了朝政。在打死马顺的过程当中,因为内阁表现出色,一批内阁官员都进行了升职。大家皆大欢喜。夺门之变中损失最大的就是孙太后,他的孙子朱见深刚被立为皇太子就一天就被多门了,8月29,孙太后被迫立朱祁钰为皇帝,孙太后就彻底靠边站了,因为朱祁钰不是他儿子,朱祁钰人家亲妈还活着呢,于谦利用朱祁钰间接控制了朝政。于谦,石亨等人夺权之后,下一步就是如何防止英宗回来,就是十月份的京城保卫战。

在夺门前一天,辽东总兵官曹义,宁远守备右都督焦礼也都率军入京。辽东的部队入京,一没有太后的诏书,二没有兵部的调令,是自己来的。明实录上面连数字都没写,边军无召擅自入京,这换其他时候已经按照谋反兵变处理了,你想他能干什么事情,就是逼宫来的,朱祁钰就是被这些人强行推到皇位上的。九月朱祁钰即位是消息传到瓦剌,英宗知道现在他成了太上皇了,英宗也读过历史,唐朝李渊也当过太上皇,被他儿子篡位圈禁到死,朱祁钰还不是和英宗同一个妈生的,真是来时好好的,回不去了。也先这个时候比较够意思,国榷记载,也先说,中国别立皇帝,终不使皇帝还也,我当立皇帝为皇帝,帝之大都以南。意思是明朝不要你没事,你在我这里你还是皇帝。京城以南是咱们的天下,然后设宴,进马,拜庆,还搞了个仪式,非常的讲究。但是英宗不能一直呆在瓦剌,那不成真大汗了。于是英宗决定借助北方蒙古部落的力量护送自己回京。蒙古各个部落都向明朝称臣。但他们几乎都是向英宗个人宣誓效忠的。英宗巡边的时候带着全套的办公用品。包括皇帝的仪仗,诏书,玉玺等等,英宗以大明皇帝的名义向蒙古各部落发出召令。向京城朱祁钰施压,于是就有了九月初八辽东鞑靼三万骑兵寇边。英宗实录记载的非常详细,破驿站,屯堡八十处,俘虏人口一万三千二百八十,马匹六千,牛羊两万,这才是真正是寇边,你一对比就知道土木堡之前的都是假的,一个数都没有。辽东寇边只是烘托气氛,真正的主力还得看也先,九月二十四日,也先的姐夫大汗脱脱不花率领一万骑兵,在打劫完广宁之后,和也先相约准备一起攻打北京。而也先也集结完毕,预计在四天到五天之后抵达大同 九月二十八,英宗和朱祁钰进行最后一次通话,朱祁钰信里说,你可以回来,但也先只能派五七个人护送,这实际上就是在故意找茬,什么时候见过皇帝出行身边只有七个人,也仙当时就不废话了,令彼南迁,取我故元大都。准备抢南京。也先护送英宗回京,准确记载,就三万人。明朝如果正常状态,三万人大同都过不去。也先能一路走到京城,是因为兵变这件事,明朝的军队全都知道,而且其中很大一部分人依旧效忠着英宗,于谦指挥不动。比如大同总兵刘安和监军太监郭敬下狱,京城掌管三千营的惜城伯赵荣下狱,这都是忠于英宗的,没有任何理由,先圈起来再说。就连远在湖广的靖远伯王骥身份是兵部尚书,于谦不放心,九月二十五日派都督同知陈友从南京挑选了一千亲信。进驻了王骥的中军大营,给看起来了。因为王骥手下有十几万平叛的军队。而基层的将领就更多了,根本控制不了。大量的将领弃城而逃,这些人没打仗就拖家带口跑了,就是不想趟这浑水,明军上一次大规模的武将弃城而逃还是在靖难之役,朱允文下达到哪哪里的部队就解散,反正就是不和朱棣打。英宗这情况也是一样的,英宗这次返京就没敢走居庸关,杨俊就在居庸关,而且居庸关原先有部队九千,于谦后面又给调了一万,将近两万人,也先如果真打根本过不去。英宗这次选择的是大同和紫荆关。全程没有发生战斗,十月初一到达大同,好吃好喝招待,然后初三到达阳和,也是好吃好喝招待,为啥大同郭登也不阻止呢,还是那句话,郭登被任命大同总兵只有半个月,于谦还给他弄了一个征西前将军的头衔,但是没有用,他上个月还是参将,突然变成总兵,没人听他的。郭登上任第四天就出了一个事,大同通事指挥李让把女儿嫁给了也先的大同王弟弟,也先把彩礼都给送来了,这桩婚事还是英宗给张罗的,回报是李让把大同各层守将的名单全部告诉英宗,然后这些人在英宗回京的过程中一动没动,目送英宗回京。十月初四,英宗达到紫荆关,紫荆关原有军队七千,九月二十五于谦又给调了五千,十月六又调了一万六。就紫荆关屁大点地方一共两万八明军。这要是真动手,也先根本过不去。英宗怎么过去的?紫荆关的部队被英宗策反了,于谦安排在紫荆关的一个事山东调过来的指挥佥事韩青,一个是从京城兵科给事中刚提上来的叫孙祥。是两个无名小卒,根本控制不了局面,被做掉后英宗兵不血刃就拿下紫荆关。十月十二,英宗到达京城,朝中说了算的没有一个人出来见他。也先很生气,只能强行功门。于谦为了防止英宗回京那可是下了血本,首先让工部做了一万一千个木栅栏,相当于十四公里,把京城三面都给围上了,这个目的是防止也先的骑兵接近城门。然后于谦又让军队列于九门之外,城中不留一兵一卒。这是为什么?于谦不敢让部队守在城门上,他不能保证城门上每个都是自己人,万一有个忠于英宗的开门那就前功尽弃了。最后就是为了防止士兵叛变。第一个方法就是给钱,在京操练的士兵每个先给一两银子,然后悬赏杀一贼赏银十两升总旗,杀二贼赏银二十两升百户,杀一副将赏银百两升千户,能斩将夺旗者赏千两升指挥。英宗实录原文是唯图攻成,勿惜国费。只要能挡住英宗,钱不是问题。了解明史应该知道,明朝文官对士兵那是极其不友好的,拖欠工资都是家常便饭,突然这么大方他就不正常。给钱属于利诱,第二招就是威逼。于谦在每个队伍里设掌令官两名,军官不顾士兵后退者,掌令官可以直接斩首,士兵如果集体后退,后队斩前队。如果在战场上士兵想要投降怎么办,全家斩首,籍没财产 。京城的士兵家属都在京城里,于谦就是拿他们家人威胁士兵,这个方法很下作的,所以明朝只出现过这一次就再也没用过了。于谦后面又从其他地方调了两万部队,再加上居庸关的杨俊正在赶来路上,一共将近三十万明军。也先也就三万部队,十个打一个,也先原本就是想找个门把英宗送进去,结果连城门都没摸到,十月十五日就被打跑了,他如果再走慢一点,可能就要被围歼了。

十月,防英宗回京保卫战,打跑了也先后,土木堡兵变真正的幕后大佬宣府总兵杨洪亲自来到京城,带领五万兵马,自己任总兵官,以范广孙镗为副将,开始追着也先打。虽然史书没记,但是估计杨洪是下死手的,也先从大同一直往西跑,自己的大营威宁海都没敢呆,直接跑到瓦剌的老营,就是现在点呼和浩特附近。然后十一月杨洪在于谦的提议下留在了京城,从昌平伯升为昌平侯,两个月后,杨洪又提议让于谦拥有了将权,有了带兵的权利。一个是宣府总兵,不在宣府呆着,赖在京城,一个是兵部尚书,本来只能调兵,不能带兵,这也拥有了军权,杨洪和于谦这一唱一和,就把明朝的规矩都破坏了。他们的目的是什么?就是要把京城的军权掌握在自己手中,再加上朱祁钰就是他们扶持上去的,所以京城现在就已经是铁板一块,理论上讲,朱祁镇是绝对回不来了。后来为什么又给送回来了呢?从景泰元年的春季开始,明朝的北部防线全线告急,瓦拉倾巢出动,寇边。少则几千,多则上万,打得赢就打,打不赢就跑。这就搞得杨洪和于谦焦头烂额。首先他俩得看着京城,不敢动,而九边重镇,军队交给别人又不放心。参与兵变的人就那么几个,郭登,石亨,范广,他没有办法控制明朝那么多军队。石亨的儿子石彪升都指挥充游击将军,开始带兵,杨洪的儿子杨俊升到右都督,开始带兵,杨洪那两个侄子杨能和杨信都升到都指挥派出去了。杨洪家里除了媳妇老妈不能带兵,剩下的能上的都上了,吃相非常难看。

而瓦剌这边呢则是一边打一边派使臣去京城要求接回英宗。六月,朝中资历最老的两位礼部尚书胡濙和吏部尚书王直带着朝中大臣一起上书,说陛下天位已定,是不是应该把你的大哥接回来。这个时候第一个站出来反对的就是于谦。七月,也先的姐夫脱脱不花大汗派来了一个使者,放下狠话,现在关外十四个城都在我瓦剌的打击范围之内,你要是不派人来,这事没完。而从瓦剌回来的礼部侍郎李实也带回消息,也先下了最后通牒,说八月初五必须把英宗给我接回去,而且也先为了表示诚意,召回了大同周围的部队。也仙这个意思就是,如果你不接,八月初五我接着打,这个时候,兵部尚书胡濙和礼部尚书王直他俩是代表朝中的文臣,还有宁阳侯陈懋吗,代表的是军队的勋贵,满朝文武一起向朱祁钰施压,你不接回英宗,瓦剌就会继续寇边,这仗就没完没了了。朱祁钰本人肯定是不想英宗回来的,他干了皇帝快一年了,在没有权利,那也比之前那个王爷强。朱祁钰重来没有同意过接英宗回来,朱祁钰回答始终是再议再议,他还让大同宣府严备,防止也先接近。结果于谦和朱祁钰万万没有想到出使瓦剌的左都御史杨善没经过他们同意,和也先一商量,自作主张就把英宗给送回来了。所以英宗能回来,主要有两个因素,一个是来自瓦剌这边的军事压力让杨洪和于谦顶不住了,另一个朝中大臣达成了共识,希望英宗回来,如果他们没有在朝中使劲的话,英宗一辈子都回不来。

那这些文官为什么突然又喜欢英宗了呢?之前他们和英中也是斗的死去活来。是因为京城保卫战之后文官和于谦闹掰了。土木堡刚出事时候,于谦代表的兵变这一派和文官一派原本是很和谐的,兵变这一派于谦提议撤回了清军御史,又烧掉了关外不少粮仓,户部和兵部查账这个事就死无对证,就糊弄过去了,而文官这边又趁机干掉了马顺,又清洗了王振一党,之后他们取消了江南地区的银税盐税和车船税。所以兵变这些人和文官这些人大家都捞到了好处,大家相安无事。但是于谦犯了一个非常低级的错误,就是专权。他不拿内阁这些文官当人,结果两边闹掰了。土木堡当天,文官死了一个首辅,两个尚书,内阁还有四个尚书,在朝中当时资历最老地位最高的两个人,一个吏部尚书是王直,还有一个是礼部尚书胡濙,这两个人都是经历四五朝的老家伙,王直是七十岁,胡濙是七十五岁,你知道于谦当时才多大?五十一岁。胡濙看于谦就跟看儿子一样。另外论资历,于谦外放巡抚十九年,他正经在京城当官也就一年多,他这个资历别说和尚书比,就是扔掉六部侍郎都得往后排。胡濙人家建文二年就是进士,在朝为官五十年,六部尚书就干了二十多年。打死马顺,夺宫门当天明实录是怎么记载的,王直握着于谦的手说国家大事全仰仗你了,就假的一批。权利怎么可能拱手让给别人,那是于谦强去的,于谦仗着身后有那些兵变的武将撑腰,根本没把这些老家伙放在眼里,全都靠边站。当时明朝的情况是于谦和杨洪如果有什么想法,直接送到朱祁钰那,于谦杨洪提什么,朱祁钰的回答都是上是之,上从之,从来就不反对。那当时内阁的处境就很尴尬了,成摆设了。于谦不和内阁商量就算了,他还把王直和胡濙挤出了内阁,赐了个虚衔给凉起来了。然后他把翰林修撰彭时和商咯安排进了内阁,商咯的老家是浙江杭州的,是于谦老乡,你一看就知道是于谦安排的。于谦安排自己人想控制内阁,这个说实话有点过分了,因为当时商洛只有三十五岁,彭时只有三十三岁。三十三岁进内阁,把七十五岁的挤走了。相当于是孙子把爷爷撵走了,说实话有点大逆不道,历朝历代没有这么干的。对于于谦这种类似军阀的做法,这些老家伙肯定都不干了,景泰元年一月,左都御史罗通就公开弹劾于谦石亨等人,就两条,你们把边军都弄到京城来,然后外面的边镇卫所都给丢了是什么意思,还有就是京城保卫战一共就杀敌几百人,又是封少保又是封侯,你们还要点脸吗。这个时候文官就已经和于谦闹掰了。世界上没有永远的朋友,只有永远的利益。和于谦杨洪他们相比,文官就更加怀念英宗,英宗在的时候吵归吵,闹归闹,但是英中他至少遵守游戏规则,武将他不干政,英宗有事会和内阁商量,于谦当时站着身后有兵,他拿文官当丫鬟使,根本不需要你发表意见。文官和于谦一闹掰,英中就回来了,否则英忠就是等到六七十岁,他也回不来。

英中回京,明朝方面没有派出一兵一卒,是也先安排的500骑兵护送回来的,英中往回走的时候,内阁都开始研究接驾仪式了,于谦和左都御史王文还在反对,所以英宗复位他俩先倒霉,这一点都不意外。英宗到京后,按照明实录记载,朱祁钰和英宗相拥而泣,场面还挺温馨,但是真是情况是不是这样,还有待商榷,文武大臣请求朝见上皇,想见英宗一面,朱祁钰都没答应,直接送到南宫圈禁了起来。在南宫里英宗的护卫不是明军,而是也先派来的二十个勇士,寸步不离,晚上睡觉都把英宗围起来。而且除了左都御史杨善,英宗不让任何文官接近他,谁也信不找,因为有人不想让他回来。英宗回来之后,于谦和石亨开始对京城的军队进行整合,刚开始是六万,然后是十万,到景泰三年十二月,京城中的军队十五万被拆分成了十个营,都受武清侯石亨节制,而于谦以兵部尚书的身份参赞军务,这就是明朝十分有名的十团营,他们这么干的目的是啥?原先京军分为五军营,三千营和神机营,分别是一些勋贵带着。于谦和石亨这些勋贵不是一路的。他们就是要把军权抢回来。京城在册的军队是十七万,他两就控制了十五万,那就和内阁一样,英宗朝的武将和勋贵也成摆设了。

景泰三年四月,朱祁钰想更进一步立自己的儿子朱见济当太子,但是换太子这个事情不能自己说,自己提出来,那就有点不要脸了不体面。这事必须大臣先说,不过尴尬的是,满朝文武都知道他有这心思,但就是没人提,是一个叫广西的都指挥黄玹,因为犯了事下狱了,为了讨好朱祁钰,他在监狱里面上了一封奏疏,提出陛下天位已定,为什么不将东宫立换成自己的儿子?朱祁钰看到这封奏疏如获至宝,马上召集文武大臣让大家讨论一下,结果大臣的反应非常不好,没人买他的帐。大臣们都表示很震惊,你没事换太子干什么?为了让这些人同意换太子,朱祁钰可是下了血本,户部尚书陈循,高谷给了一百金,吏部侍郎江渊,礼部侍郎王一宁给了五十金。朱祁钰贿赂大臣这个事肯定是真的,因为真有数。光给钱还不行,一大批大臣升官,宁阳侯陈懋,武清侯石亨,礼部尚书胡濙,吏部尚书王直加太子太师衔。柳傅,陈循,高谷,于谦加太子太傅衔,总之,密密麻麻一大批根本看不过来。内阁对于谁当太子其实是不关心的,谁当都一样,只要你给好处我就可以同意。但是换太子有个人损失最大,就是英宗的母亲孙太后。原先太子朱见深是他的孙子,朱见深即位他就是太皇太后,那啥身份。而如果朱见济即位,她什么都不是,人家跟她一点关系都没有。所以朱见济被立为太子的第二年就毫无征兆的暴毙了,在朱见济暴毙的前三天,东宫侍读,给太子讲课的老师还进行了一次很大的变动。所以朱见济暴毙内阁那些文官有没有参与不好说,因为内阁一直分为两排,一派朱祁钰上位后提上来的,这是他的嫡系。另一波就是喜欢英宗的老臣,两拨人一直在博弈。景泰六年朱祁钰一直没有立储,因为他没有儿子了。这时大理寺少卿廖庄在面圣的时候突然提出让英宗出来接受大家的朝拜,这一下就戳到朱祁钰的肺管子里了,廖庄当场被打了八十大板,流放陕西。然后朱祁钰不解气,又把在牢里的礼部郎中章伦和监察御史钟同也暴打了一顿,这两个人因为和朱祁钰说你既然没儿子,你就还立朱见深当太子,那你想朱祁钰能不生气嘛,我没儿子我还不能再生一个了?就被下狱了,那个监察御史钟同直接就被打死在监狱里,第二年景泰七年朱祁钰最后的希望也破灭了,他的皇后也暴毙了,现在你想生都生不出来。然后就是景泰八年朱祁钰自己也病倒了不行了。朱祁钰一家三口都死的很蹊跷,这个不用怀疑,就是英宗他娘孙太后干的,孙太后掌管后宫几十年,连朱瞻基都敢害,弄这几个人手拿把掐。和朱祁钰形成鲜明对比的是英宗在圈禁的八年时间内生了三个儿子。景泰八年正月,朱祁钰病倒,还没死呢,大臣就开始给他准备后事了,礼部尚书胡濙就非常关心的问朱祁钰皇上身体怎么样了,死后皇位准备交给谁呢。于谦,王文和朱祁钰身边的太监想立藩王,襄王的儿子,反正不能还位给英宗,英宗一复位他们肯定要倒霉,但是武清侯石亨就算是个武将,他都觉得这事不成立,皇太后,太上皇还有原先的皇太子朱见深都在宫里呢,现成的,你们还上外头找一个,哪朝都没有这个规矩,然后石亨就果断抛弃了于谦,倒向了英宗。石亨的身份相当于九门提督,控制着京城,皇宫里又是孙太后的天下,他们两里应外合,英宗就顺利复位了,所以英宗复位没有夺门之变那么惊险,基本上是板上钉钉的事情。至于土木堡兵变和京城保卫战中不让他回来的那些人都被他处理了,只不过有的是当时处理的于谦,有的当时处理不了,拖到后面处理的比如石亨。

最后说一下野仙的结局,景泰元年,英宗回京之后也先就马上停止了进攻,明朝关外独石马营等八个屯堡也就自己回来了,十月宣府总兵朱谦还报说也先5000骑兵寇边,后来一核实是也先3000多人带着4000多马匹和骆驼来朝贡了,都是个误会。之后景泰二年和三年也先每一年都会来朝贡,但是朱祁钰因为也先送英宗回京,对他恨之入骨。也先来朝贡,正常情况明朝这边是要派使臣回礼的。朱祁钰就是不派,礼部尚书,户部尚书和吏部尚书一再跟朱祁钰说,咱们要珍惜眼前和平的局面,搞好关系,朱祁钰就是不听。他转而扶持野仙的姐夫脱脱不花。景泰二年五月朱祁钰刺书脱脱不花,称脱脱不花为可汗,并赐金银丝绸还有莽服和文椅,这都是很重的赏赐。朱祁钰上半年赏赐脱脱不发,下半年,也先和脱脱不花就打起来了。因为脱脱不花他是成吉思汗的后人,在草原有天然的号召力,也先知道脱脱不花对自己有很大的威胁,所以先下手为强,半年多就把托托不花干掉了。景泰三年二月,也先主动把杀死脱脱不花的消息告诉朱祁钰 ,还献上了两匹马,意思是现在你没有的选了,只有我也先才能代表瓦纳来朝贡,但是朱祁钰还是拒绝和也先贸易,然后瓦纳就陷入了残酷的内斗。景泰五年十月,也先被杀野仙的弟弟赛罕王被杀,手下伯颜贴木尔被杀,弟弟大同王西逃,瓦拉就彻底乱了。史书里写,也先死后,明朝的北部安静了,就没有威胁了。他们写书都不过脑子,瓦拉削弱之后,黄金家族就把北方的草原统一了,实力更强。所以能看到从宪宗开始,北方就已经不归明朝管了。