为什么许多中国人不愿意打官司?

我爸是在司法局工作的。他给我的教育是:能用法律解决的问题,一定要用法律解决。

但是,我爸还说,想要用法律解决问题的前提是,你得懂法。

如果不懂的话,普通人的维权成本真的就会特别高。

举个例子,我有个朋友,借了别人4万块钱。那个人说要还,但最后人直接消失了。

我这个朋友气急败坏,想了很多种办法。比如她想去派出所报案,说这个人诈骗。可是派出所不给立案——因为这个行为的确不是诈骗,没办法立案。她还想这钱豁出不要了,找人教训他一顿。可是,她连这人在哪儿都不知道。

她问我该怎么办。我又去问我爸。我爸说最好是通过法律手段解决,建议我这个朋友起诉他。

可是,这个人借钱的时候虽然写了一张借条,但借条上只有一个名字和借款事由、借款金额之类的东西。

我爸听了也惊了,说这借条怎么这么写——这么写,连人都找不到啊。

后来,看在我的面子上,我爸给我的朋友做了全程指点。最后,我的朋友也通过打官司拿到了钱。

但是,显然如果我朋友不认识我并且得不到我爸帮助的话,这个官司根本没法打——因为你连起诉的人是谁都不知道。

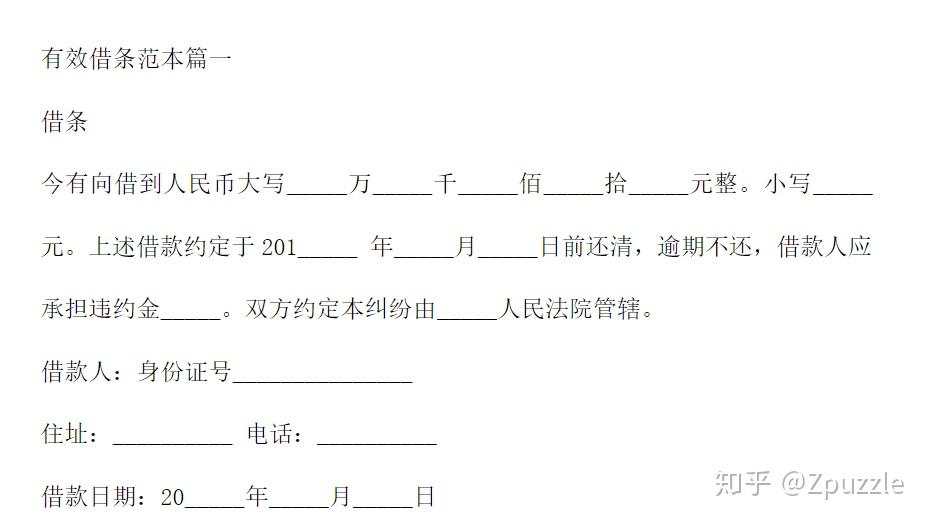

后来,我爸告诉我,一个标准的借条格式大概是这样的:

这里面,大小写的目的是为了防止篡改,约定时间的目的是为了明确借条的有效时间。

利息或违约金可以约定,也可以不约定,但如果逾期不还,在超出还款时间后,被借款人可以向法院申请按照无风险利率要求借款人偿付利息。

约定管辖法院的目的,在于到时候避免因为管辖权扯皮。比如在刚才我提到的我这个朋友的案件中,因为她的户口在北京,而借款人的户口在山东,按照我国的法律规定,北京和山东的法院对这个案子都可以有管辖权。在起诉过程中,借款人就以管辖权异议的理由想让北京的法院把案子移给山东的法院来拖延时间,但最后在我爸的帮助下,我朋友让北京的法院拒绝了移交。如果一开始双方就约定由某个法院管辖的话,这个案子就会省事很多。

身份证号的目的,在于明确借款人的身份。这个道理其实很简单,比如张三向我借钱,但中国有几万个张三,到时候法院也不知道是哪个张三借给我的钱。而有了身份证号,不仅能确定唯一的个人,而且到时候法院还可以通过公安机关来查询借款人的活动信息,来给他送出传票。

住址电话的有什么用就不必说了。

另外,所有借条要求必须一式两份。如果有个人的印章,分别骑缝盖章。

如果借条这么写的话,最后起诉的时候就会方便很多,作为证据的效力也是最强的。

但现实中,大多数人的借条却不会按照这个格式来写,到最后也就比较麻烦。

再比如,我爸接手的一些离婚案件中,夫妻双方都没有证据意识。很多时候,双方的纠纷明明可以靠证据请求法院支持的,但其中一方不知道收集证据,最后打起官司来双方就是隔空打嘴仗。搞得律师烦、法官也烦,案子一拖再拖审不完,当事人还觉得法院就是坑爹。

当然,有些时候官司打得怎么样,也跟律师有关系。有些人不知道如何挑选律师,结果律师水平不行也挺坑的。如果你懂法律的话,自然会知道怎么挑靠谱的律师。而且,有些律师本身也会给你提供更合理的建议。

总之,不管是在中国还是在外国,你必须得承认几个现实:

第一,法院审案看的是证据和证据的效力,不是说谁有理谁就一定能赢;

第二,法律的公平是相对的,一个文盲A起诉律师B,虽然A也许更占理,但B因为更熟悉法律可能会让A输掉官司;

第三,律师水平也是决定官司输赢的重要因素,如果对方能请得起水平比你这边高得多的律师,你的官司也有可能打不赢——譬如,你在日本起诉一家日本公司侵犯了你的专利,但等开庭的时候你忽然发现对面坐着这两个人……

别忘了,古美门接案子可是没有任何道德束缚的。

如果你幻想的是“我本来就占理,所以官司不管怎么打我都一定能赢”,那你最好还是别打官司了。

不过,话说回来,在现实中,有些时候还是要靠闹。我爸之前也有几次帮人处理保险理赔的时候,看着当事人比较可怜,而且也知道理赔下来周期会比较长,就偷偷跟当事人说“你就直接堵在保险公司门口,白天晚上就在那里一躺”。最后,也让当事人很快就拿到了保险。

最后,说一下我从我爸那儿学来的一点东西。

法律虽然从名义上说维护的是社会的公平,但是使用法律是有成本和门槛的,没有任何一个国家的法律是不经学习和了解就可以直接使用的。也许我们每个人在生活中不必把法律学的太深,但是民法和刑法中的一些基本知识应该要掌握。从好的方面说,这可以让我们更好的使用法律;从“坏”的方面说,你也可以学会如何钻法律的漏洞。(比如张三冒充教育局局长答应帮人解决孩子上重点高中而让家长跟他上床,这叫“招摇撞骗罪”,但是张三自称是教育局局长的朋友来干这事,那就不构成犯罪)。而如果你觉得中国的法律制度还不是很完善,那么懂法就更是有必要的,否则哪天你真掉进坑里也没人帮你。

与此同时,普通人学习法律知识的另一个目的在于,当我们需要使用法律时,或许我们的经济条件不足以让我们请得起好律师。既然如此,那就做好前期预防,少给自己埋点雷。这就像一个人知道自己穷,那平时就应该多锻炼锻炼,让自己尽量少得病。

说得简单一点,大家为什么期待法治社会?因为法治社会的最大好处,是把各种潜规则变成明规则,让每个人都可以在规则内做自己想做的事。但话说回来,既然潜规则变成了明规则,那你就得熟悉这些规则才能混得好。

越是法治社会,越需要每个人都懂法。

PS:

我补充一句。

在这个回答下面,很多人都提到了法院判决后执行难的问题。一般情况下,这是因为被执行人转移了财产或者故意隐匿行踪,致使财产无法执行。而法院的人手普遍有限,所以执行难也的确普遍存在。

但是,我还是那句话,懂法的人可以更好地维护自己的权益,避免执行难问题的出现。

因为,《民事诉讼法》第九章有下列规定:

第一百零一条 诉前财产保全

利害关系人因情况紧急,不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保,不提供担保的,裁定驳回申请。 人民法院接受申请后,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。

……

第一百零六条 先予执行范围

人民法院对下列案件,根据当事人的申请,可以裁定先予执行: (一)追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的; (二)追索劳动报酬的; (三)因情况紧急需要先予执行的。

第一百零七条 先予执行条件

人民法院裁定先予执行的,应当符合下列条件: (一)当事人之间权利义务关系明确,不先予执行将严重影响申请人的生活或者生产经营的; (二)被申请人有履行能力。 人民法院可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,驳回申请。申请人败诉的,应当赔偿被申请人因先予执行遭受的财产损失。

如果对方欠你钱,你可以申请诉前财产保全以避免其转移财产。这个申请提出后,法院必须在48小时之内做出裁定,而且裁定后必须立即执行。

同时,类似抚养费、医疗费、劳动报酬这种东西,按照规定还可以先予执行——也就是说在判决出没出来之前,就先拿到钱。(但如果你败诉,就必须把钱全部还回去)

请注意,无论是财产保全还是先予执行,都有一个前提条件,那就是“当事人申请”。

举两个最近比较热的例子:

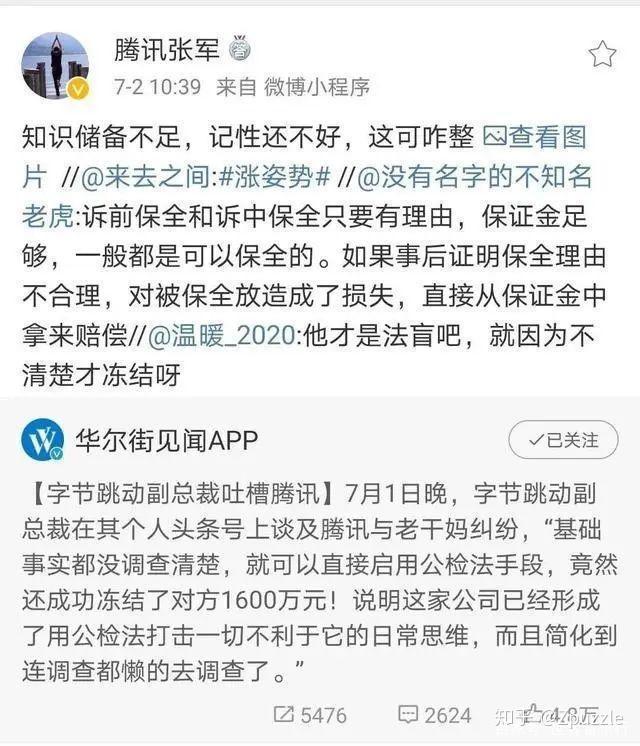

腾讯起诉老干妈案件中,头条副总裁指责腾讯勾结法院,在没有审判之前就查封了老干妈的1600万资金。但实际上,人家腾讯只是申请了诉前财产保全。而且,诉前财产保全在申请时,自己也需要提供担保的,不是空口白牙一句话对方的钱就归你了。假如说最后查明老干妈不需承担任何责任,那这1600万在查封期间造成的相关损失,腾讯是要掏钱来赔的。

再比如最近小米起诉天极网,也是在诉前申请了诉前保全(不过这个保全针对的是发出来的视频,但性质与财产保全是一样的)。

在先予执行方面,也有很多相关的案例,一搜一堆:

你如果不申请,法院没有主动帮你的义务。因为诉前财产保全的执行需要出动人力的,法院也不想这么折腾。而且,“法律不保护权利的沉睡者”,你不提出这个申请,法院只能认为你不需要。既然不需要,那就一切按正常流程走就行了。

多学点法律,真的没什么坏处。