如何评价疑似在2024年12月首飞的国产新歼击机?

再稍稍更新一下——

至于背部的进气道用途,有些人认为是冲压发动机,其实大概率不然。

稍微想想很容易明白,美国60年代的J58就能实现涡喷+冲压变循环,如果想要冲压发动机,直接上变循环就行了,没必要专门搞一个冲压发动机背在背部——这玩意低速起降段又没法用,就是纯粹的死重啊。

这玩意的用途大概/也许/maybe是类似英国BAE的恶魔引射控制无人机(看背部进气道结构高度类似),直接用发动机引气取代或者部分取代传统的操纵舵面。就是用引气系统将发动机的废气引出来,利用康达效应实现俯仰和滚转控制。英国佬的实测显示这玩意在小型飞机上可以完全取代襟翼和副翼,当然成飞这款飞机太大了,完全取代传统舵面不可能,但是大大强化飞控是完全可以做到的。

引射控制对于西方来说也是非常新颖的科技,目前还是停留在验证机阶段(BAE这玩意是2010年首飞,而且飞机本身才90kg)。如果成飞这玩意当真是引射控制,那是全世界首款在实战飞机上铺开引射控制系统。

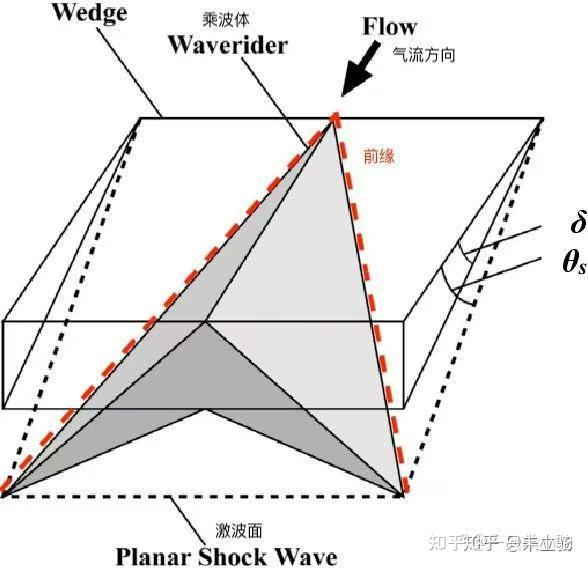

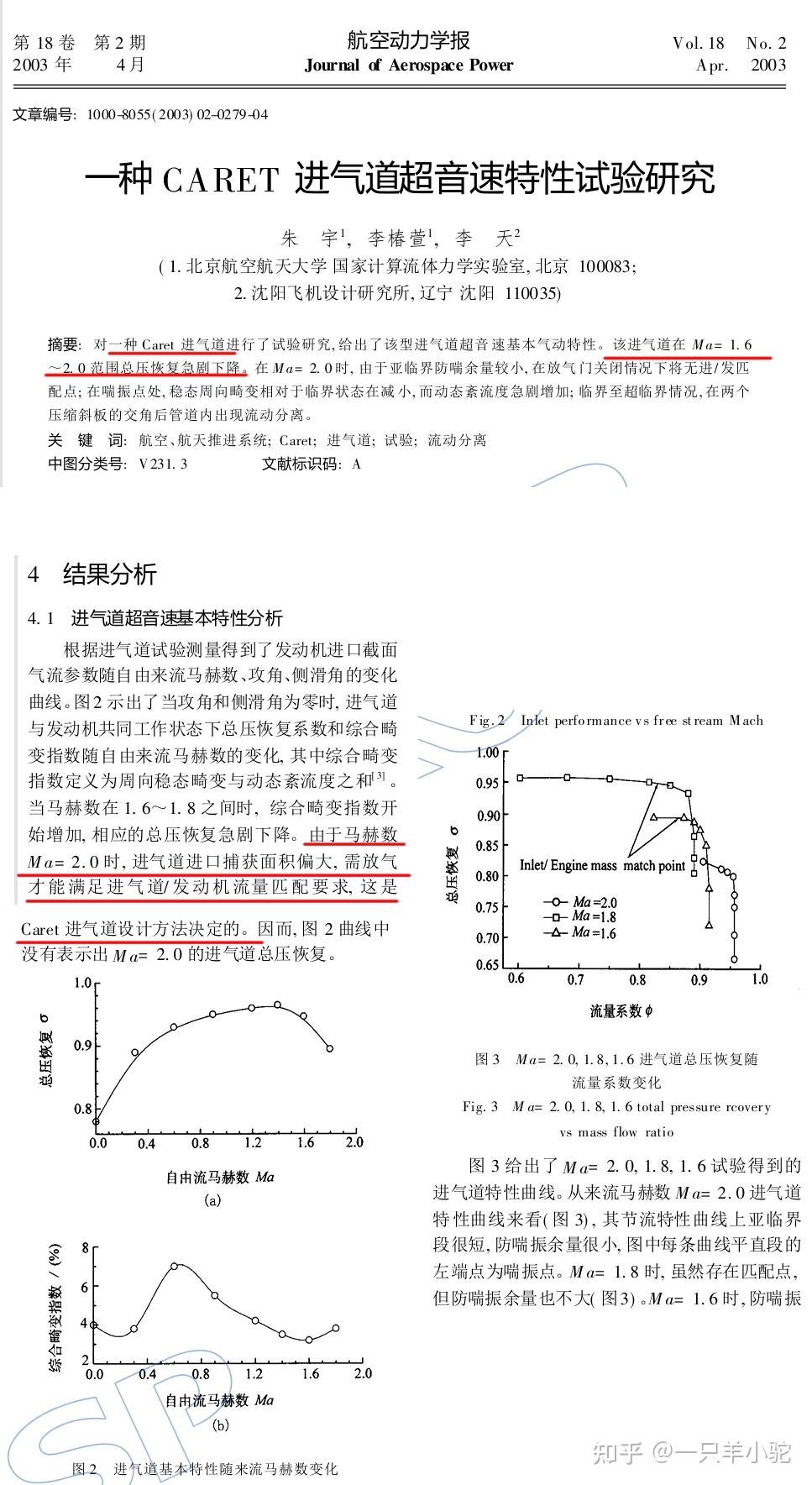

另外,网传所谓使用加莱特进气道是为了实现高速性能,恐怕也不尽然——

正文如下——

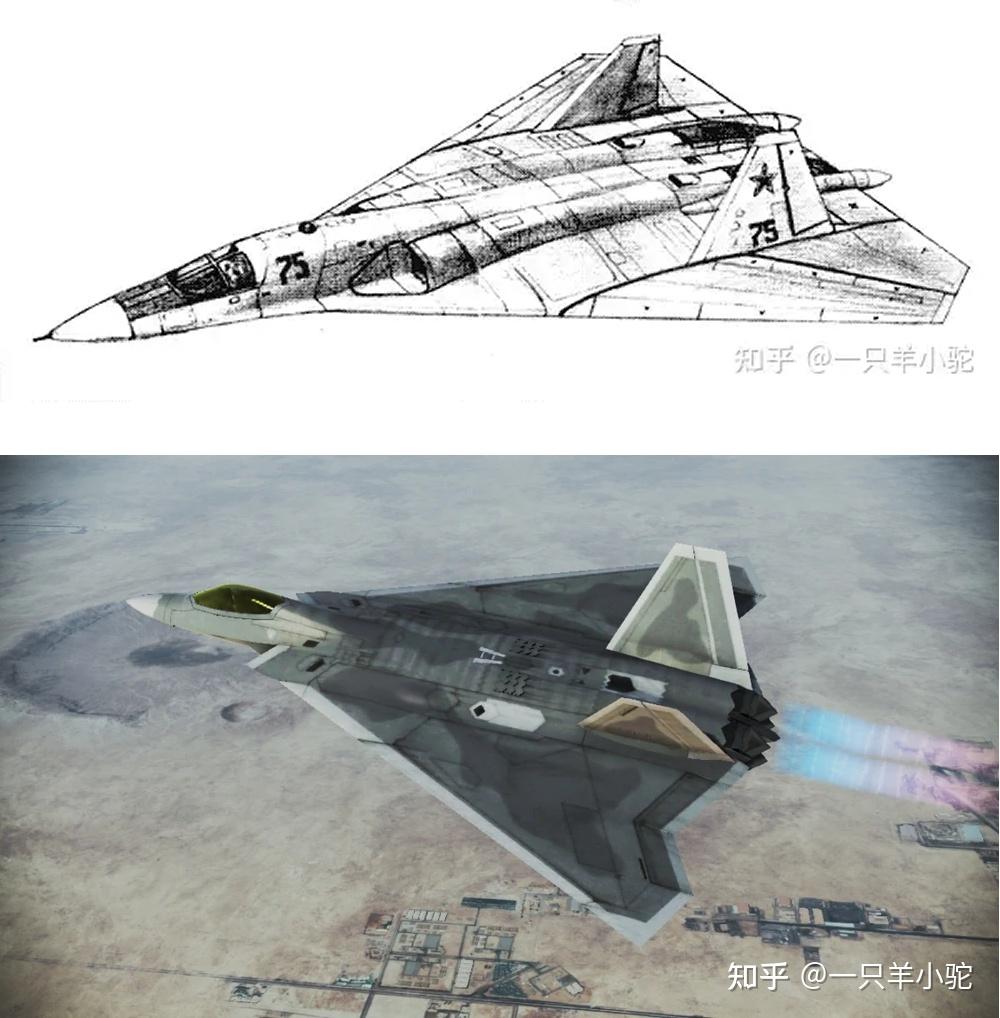

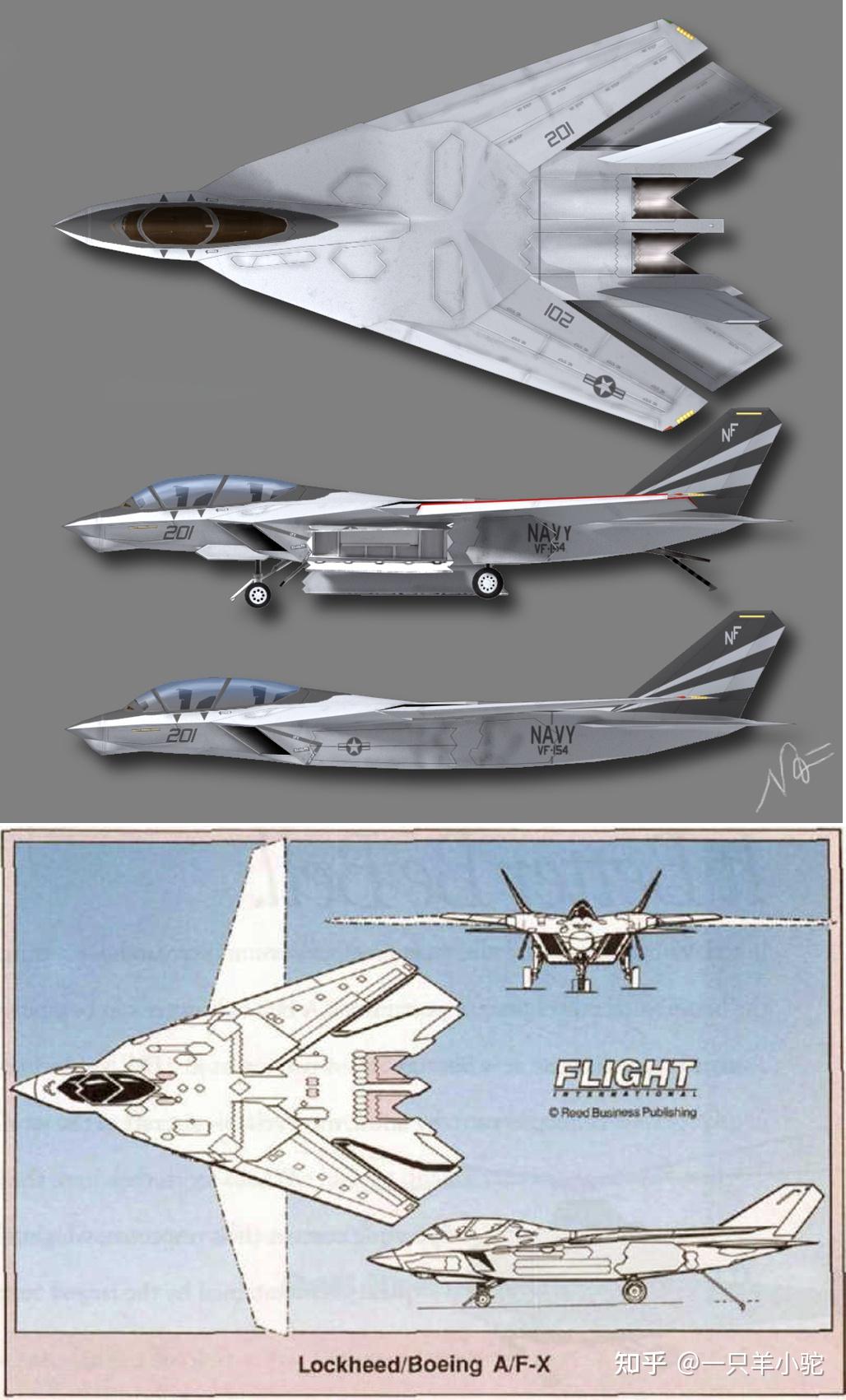

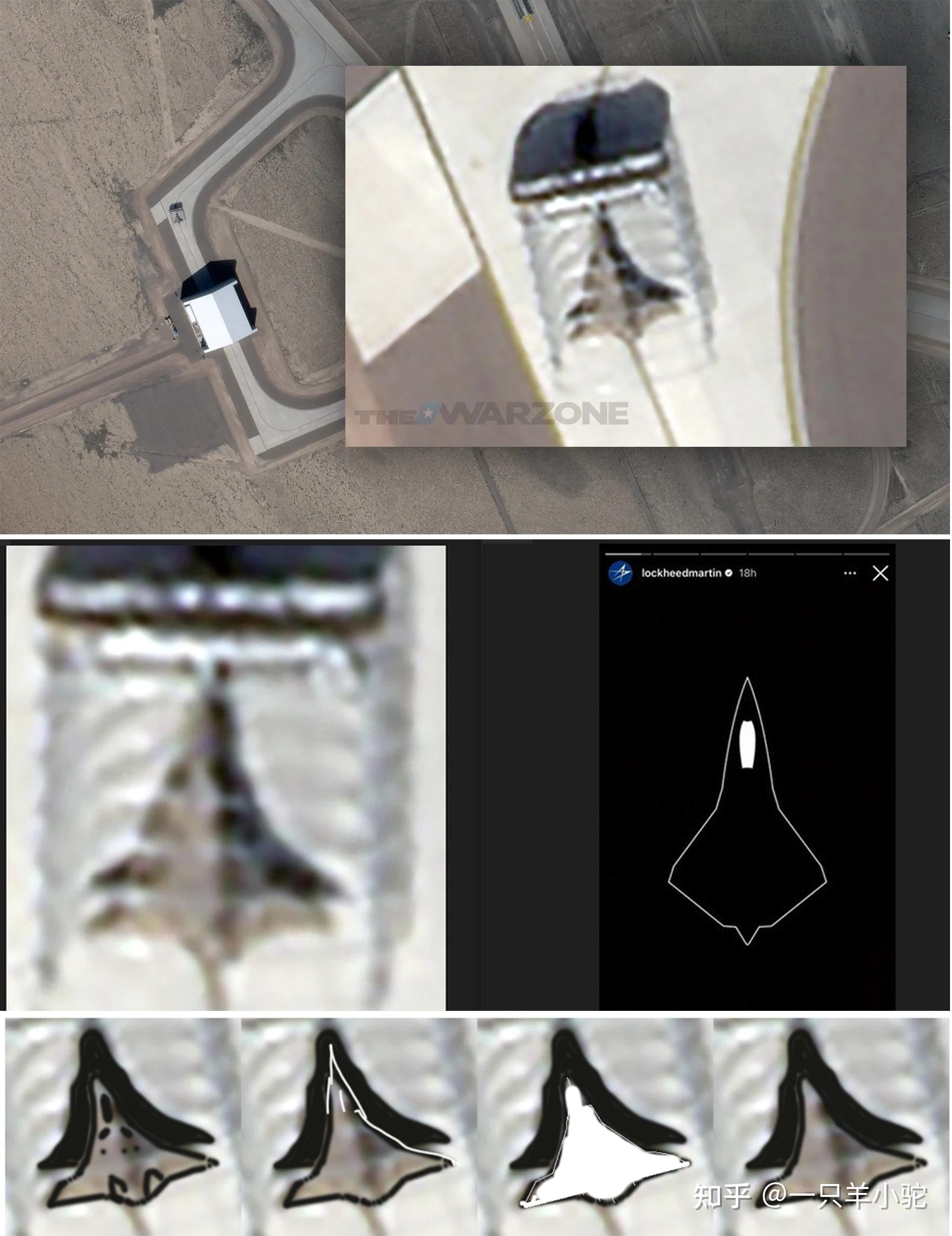

这款飞机大概长这样——

这款飞机定位上类似于什么呢?

当然,严格来说,中国这款飞机比以上两款更大,性能恐怕也要强得多。

- 首先,从隐身性能来讲,Izd.54和FB-22皆有垂尾,虽然经过了倾斜处理避免直角反射,但是仍然是个雷达强反射源——尤其是针对那种多基地组网的反隐形雷达而言。中国这款飞机直接用多功能襟副翼代替了垂尾的功能,从隐身性能来讲就远为优化;更不用说Izd.54是VG变掠翼,翼套以及变掠翼构型本身对于隐身性能都是大为不利的;

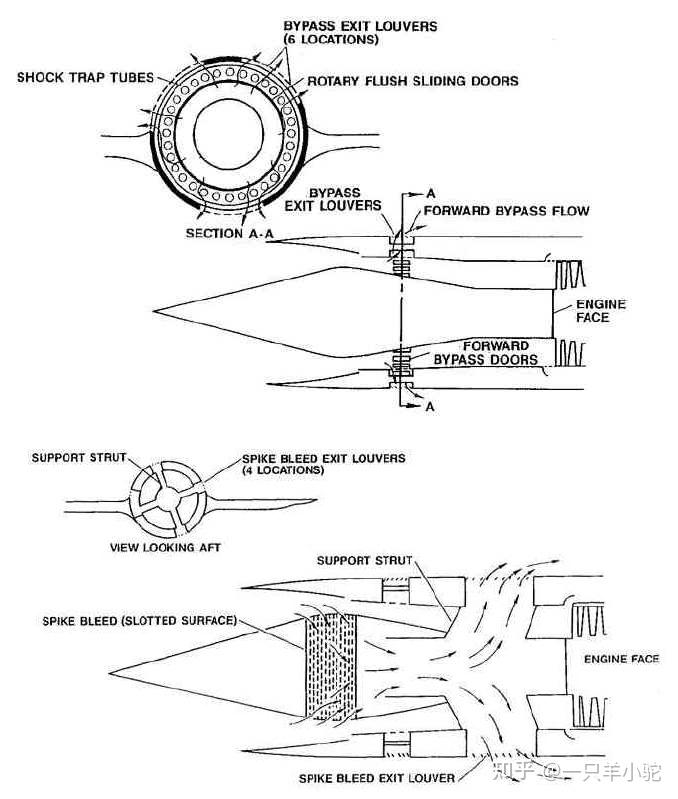

- 其次,从体型和航程上来讲,FB-22是类似F-22的双加莱特进气道;而Izd.54则是类似B-2的背部进气;这两者都是双发,而中国这款飞机是机腹+背部进气的三发设计,体型上优势明显,相信在航程上也有更上佳的表现。

然后我们来讨论更关键的问题,这玩意能飞多快——

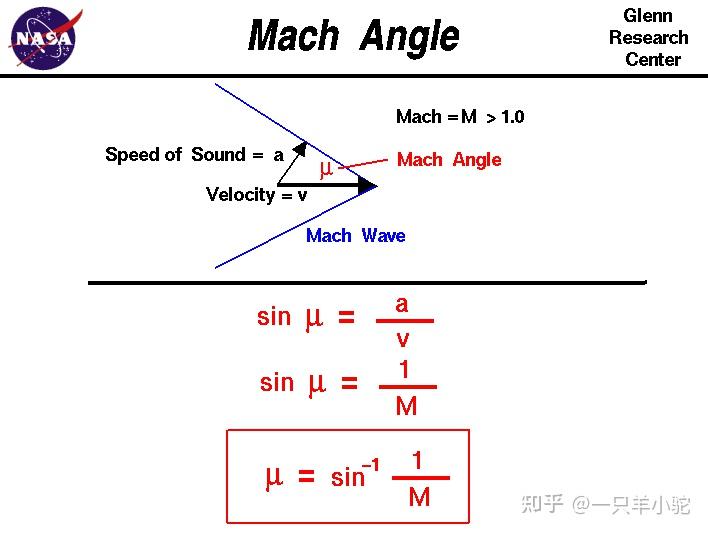

首先,我们来谈一个飞行器的基本概念,叫做马赫角。

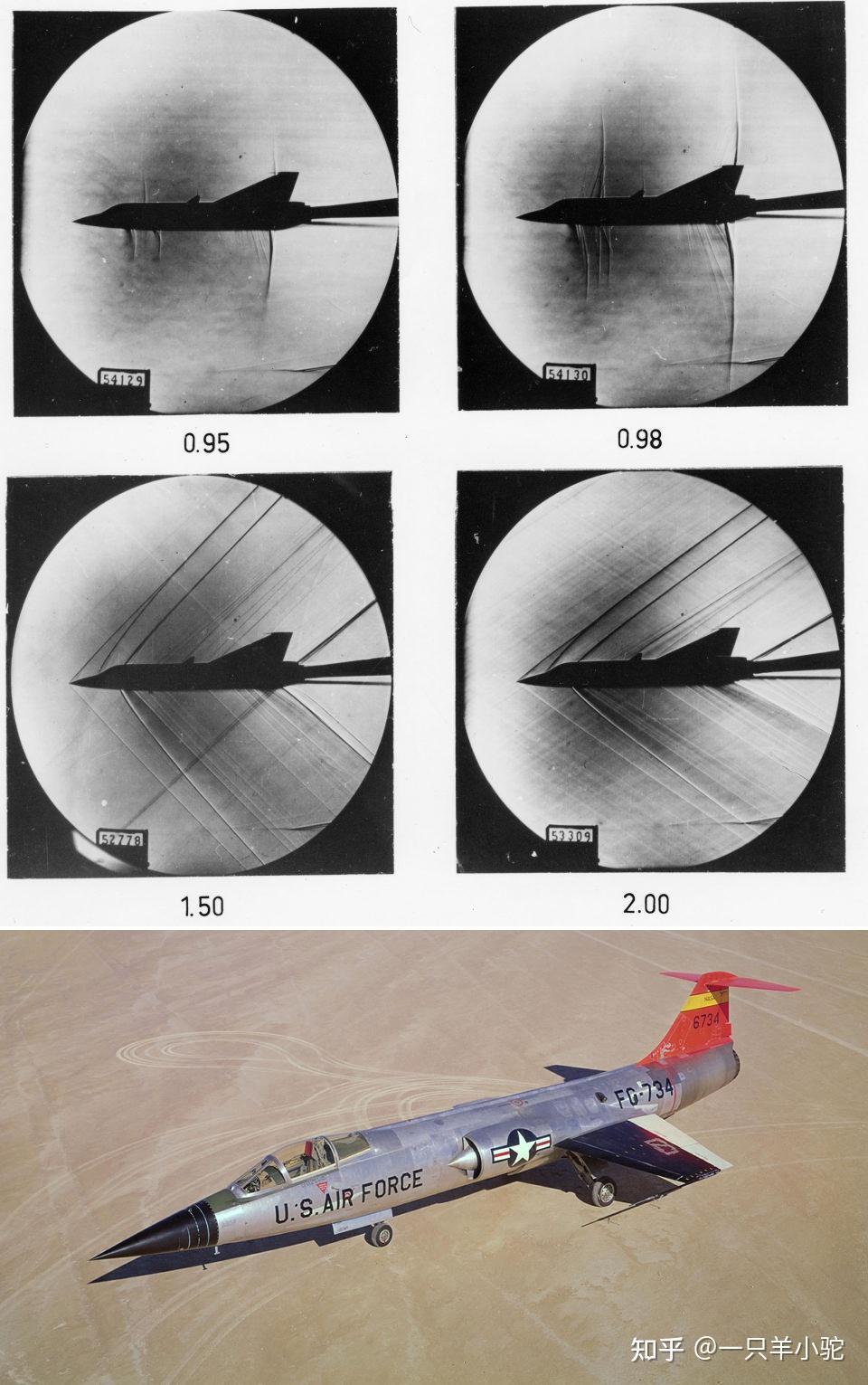

马赫角,即等熵的声波被激波锥劈开产生的角度,这个在代数上是马赫数的倒数。

即sin马赫角=1/流体马赫数,马赫角的单位为rad弧度,换算为角度。

用简单的科学计算器可以计算arcsin值,2马赫时飞行器的马赫角是30度,3马赫时飞行器的马赫角是19.5度,4马赫时为14.5度.............更高就不往上算了,没有太多意义。

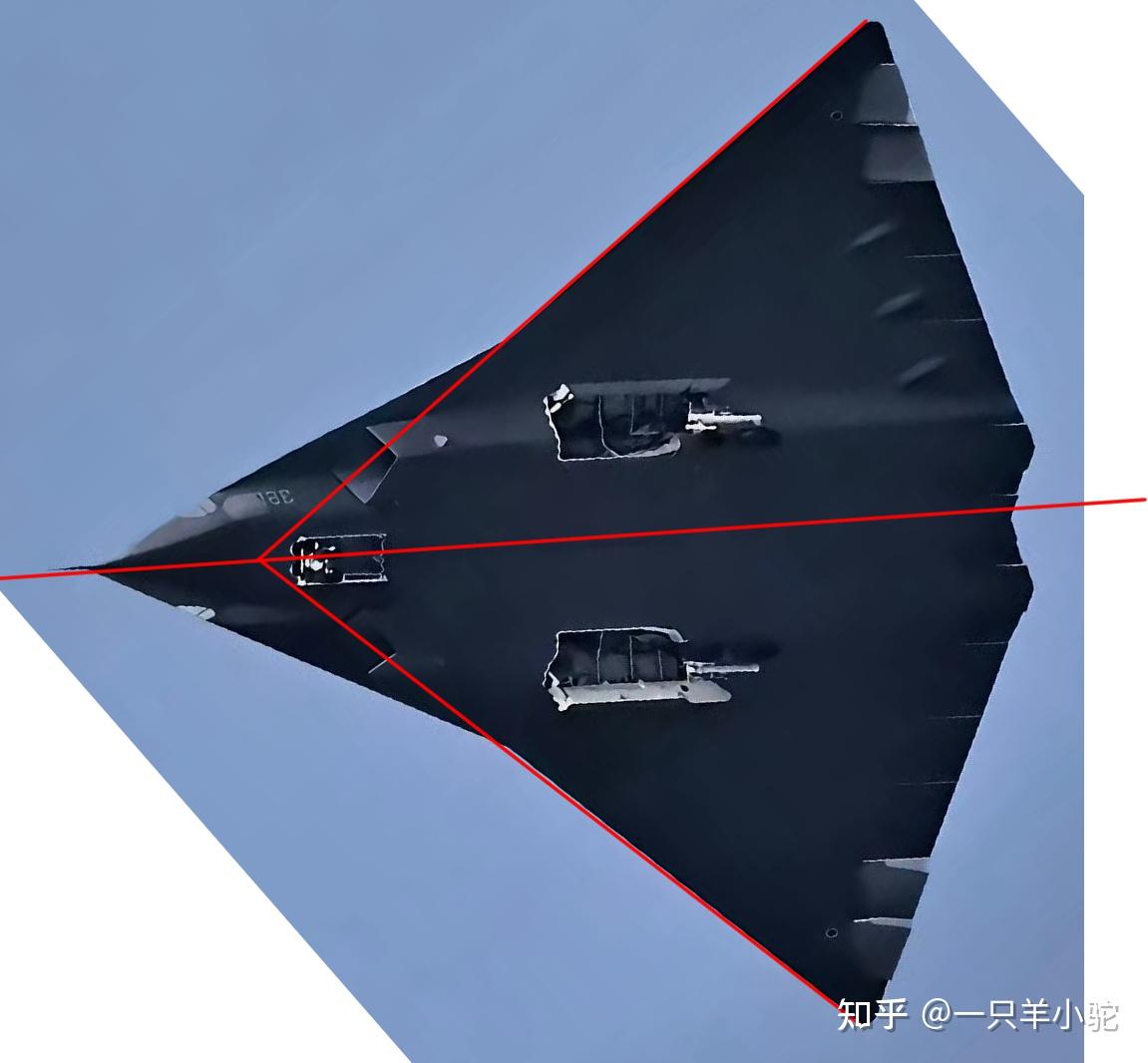

从气动构型上来说,成飞这款飞机的极速大概会在2马赫左右,或者略快,但恐怕很难到3马赫——因为飞机本身的机翼后掠角不够大。

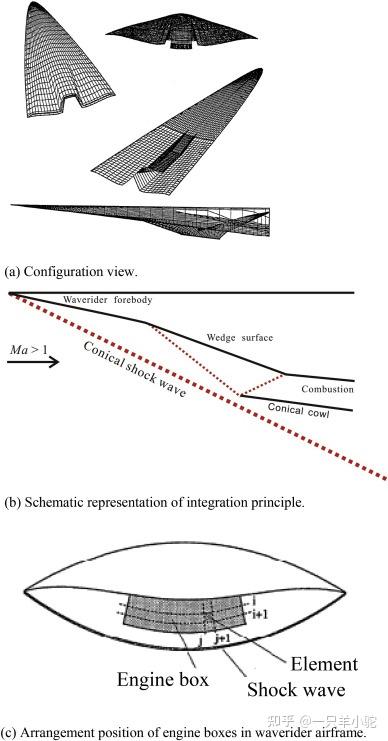

从气动构型上来看,成飞这款飞机不像是什么临近空间高超音速的气动构型。当然中国应该确实在研制临近空间的飞行器型号,但是应该另有其机——

然后说说这款飞机的大致用途——

自从F-111退役以来,各国都没有再研制这种超大航程的战术渗透纵深轰炸战斗轰炸机——一个最主要的原因在于冷战结束各国的马放南山。

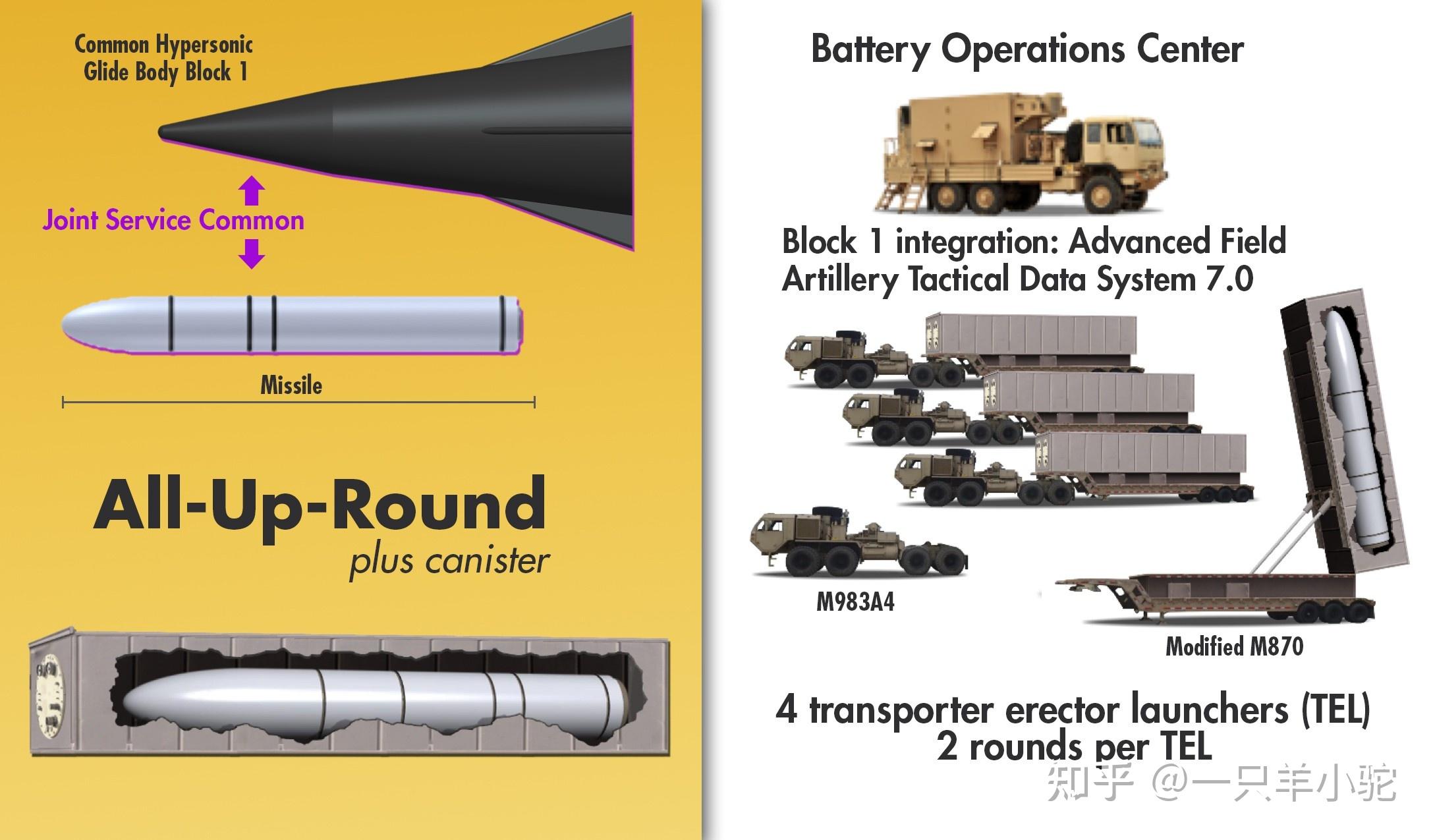

冷战末期,最早的大纵深踹门战轰是美国海军的ATA先进攻击机项目,也就是大名鼎鼎的诺斯罗普/麦道A-12复仇者——

随着苏联的解体以及军费的削减,当然也由于A-12项目本身的巨大技术难度,最终该项目被国防部长切尼砍掉。

事实上,美国海军从未真正意义上地放弃A-12复仇者,我们可以看看在A-12被砍掉后,美国海军对于大纵深踹门战机的种种“借尸还魂”的努力——

再比如21世纪的海军FA-XX项目——

BTW,海军其实本身对于F-35项目是深恶痛绝的。某种意义上,F-35项目是空军+陆战队携手逼迫海军强行接受自己的崽,海军一直是勉为其难,海军总计也就预计采购273架F-35C——就这数量还是国会硬塞给海军的。不难理解为什么海军各种看不上F-35——毕竟F-35只是A-7以及F-18等轻轰的取代品,而海军真正想要的是下一代A-6以及下一代F-14,也就是F/A-XX第六代战斗机项目。海军对于F-35这种低端的运泥巴飞机是一百个瞅不上的。

成飞这款飞机的真正用途,恐怕是载着各种重磅精确制导武器,以极其优异的全向全频谱隐身性能(类似于A-12,区别于F-22/J-20以及F-35的特定方向窄频谱隐身性能),向美军航母战斗群以及岛链的那些高超音速武器逐一发送正义。

值得一提的是,与携带着大量对地武器的成飞系统不同,沈飞的这套系统倒是明显地走空战优化的路子——

当然,严格来说,个人以为,现代的所谓六代机概念其实颇为牵强。像六代战机的要求——更强的隐身性能,更强的电子系统这种描述其实都颇水。

我们看看之前的几代战机:

- 第一代:喷气式,相比于螺旋桨飞机是革命性飞跃性的进步;

- 第二代:高空高速,典型2-3马赫,20000米,相比于第一代也是飞跃性进步;

- 第三代:能量机动,这下不比拼高空高速了,转而拼SEP。严格来说,没有战斗机黑手党,就没有三代战机;

- 第四代:隐身。这个就不展开了。

- 第五代(或者叫第六代):应该有更为革命性的技术,比如强AI自动驾驶,或者极音速临近空间设计(大于6-8马赫甚至更高)。当然,现代这些技术可能尚不成熟,所以各国的六代战机都让人有匆匆上马之感,比如美军的NGAD,相比于F-22,隐身性能更强,电子系统更强,但是这只是“更强”,不是完全崭新技术以及理念的突破。

现代这些六代机给我的感觉就像在F-22/23之前,台风/阵风也号称下一代战机一样。台风/阵风被称为3.5代机,因为他们相比于F-15/16等三代机有更好的机动性能(尤其是过失速机动性),以及更好的电子系统。但是这就能称得上是下一代战机了么?果然,F-22一横空出世,就衬托的台风/阵风/MIG-1.44等下一代战机没有什么革命性突破了。

当然,以上只是吐槽。虽然个人以为不是真正意义上的革命性突破,我还是非常看好成飞这款飞机的。其实,我已经迫不及待想看看,在未来的东南某岛战争中,某帝国那些蠢笨的过时玩意——所谓的重型航母被我国的高超音速武器以及六代战轰轻而易举击沉之后,那些把美帝天兵当作信仰,坚信美国战无不胜的知乎美粉脸上的表情了呢。