为什么“我国1949年以前连铁钉都需要进口”,而到了1956年中国就能制造歼五战机和解放牌卡车?

我来讲一个对照组的故事吧……

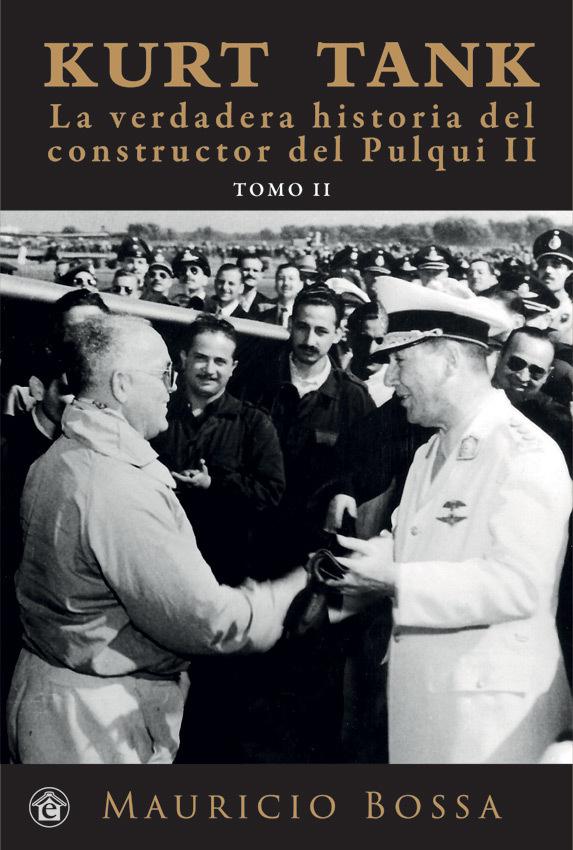

1947年,Fw190之父——德国飞机设计师库尔特·谭克和很多曾经为纳粹德国效力过的军政人员一样搬家去了阿根廷,当时的阿根廷总统胡安·庇隆笼络了一大批德国技术人员发展阿根廷自主的国防工业,谭克的新岗位在位于科尔多瓦的IAME(国家航空机械工业),谭克带着原来福克·沃尔夫公司的老同事们在这里复现了纳粹德国的末代战斗机Ta183,并命名为IAe. 33 Pulqui II

不过庇隆主义经济没过多久就要走到尽头,1953年阿根廷爆发了经济危机,Pulqui II被迫取消量产计划转为技术储备,不甘心的谭克在绘图板上又起草了一个更为野心勃勃的计划。

真正的超音速战斗机IAe.40 Pulqui III

但是没过多久,1955年阿根廷爆发政变,庇隆政权被推翻,糜费甚巨的阿根廷自主国防项目被洗澡水带孩子一起泼掉,谭克和他的团队也失业了,此后团队里的很多德国工程师厌倦了四处漂泊的生活,转而前往美国为各大航空业巨头工作。1956年,独立不久的印度共和国向谭克抛出了橄榄枝,希望他的团队能为印度设计一架先进的超音速战机。

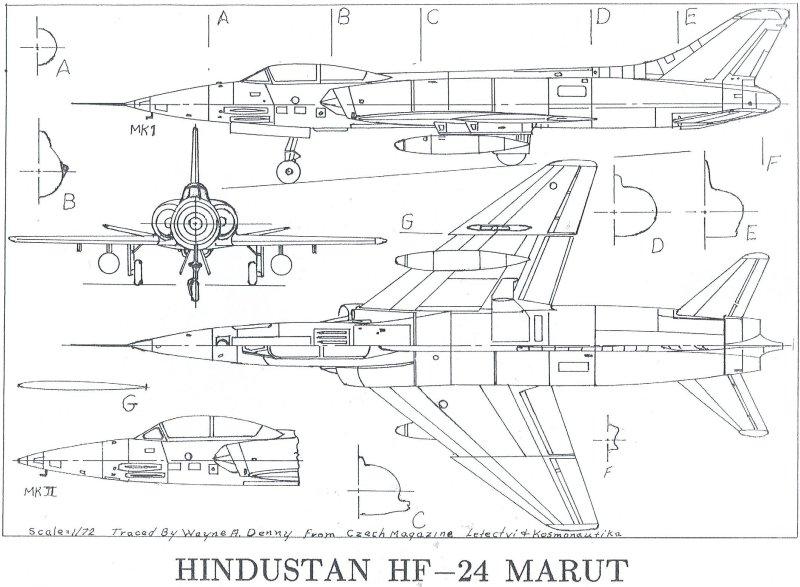

甲方对新飞机的要求非常具体。印度空军参谋部希望研制出一种既能作为高空截击机,又能作为低空攻击机的多用途战斗机。该机的速度应为2马赫,飞行高度应为60000英尺(约2万米),作战半径应为500英里(约805公里)。该机有望适应全天候截击机、高级教练机和维克兰特号航空母舰上的海军战斗机。如果可能的话,印度政府还希望该机完全在印度制造。

在50年代中期,即使是对于美英苏这样一流的航空强国而已,开发一款这样的先进战机也不是容易的事情,研发制造新型战机的工作交给了当时印度唯一的航空企业——后世在中国军迷心目中成为笑话的HAL——印度斯坦航空有限公司HAL(Hindustan Aeronautics Limited)。

话扯得长远一点,HAL的起源还真的跟中国有点渊源,九一八国难之后,宋美龄和孔祥熙引进美国投资,在杭州笕桥机场旁设址建立了中央杭州飞机制造厂(中杭厂),1934年8月正式落成投产,三年时间内中杭厂共向空军交付战机235架,当时中国空军主力战斗机寇蒂斯霍克III和轻型轰炸机诺斯洛普伽马2E均是该厂生产。

随着国军在淞沪战场败北,日寇铁蹄踏上长三角,中杭厂被迫内迁,在颠沛流离中最后落脚云南边境的瑞丽垒允,41年2月垒允厂开始复产组装中方从美国购买的寇蒂斯P-40战机,但是好景不长,1942年1月日军入侵缅甸,英军与中国远征军抵抗不敌,4月末日军攻陷腊戍,垒允厂被迫炸毁设备并付之一炬,5月4日日机轰炸保山,撤退至此的垒允厂人员技工家属共被炸死1095人,5月5日日军先锋抵达惠通桥畔,守军被迫炸桥,未能过桥的大批车辆和人员被战火吞噬,上千人死亡,其中包括大量尚未撤离的垒允厂职工,导致最终在保山重建中央飞机制造厂的计划搁浅,抗战前中国航空工业最明亮的闪光就此熄灭了。

垒允厂变成了废墟,滇缅公路被日军占领,先前国民政府采购的大批飞机部件运抵加尔各答之后没了去处,这时候成立仅仅一年,此前只是帮助英印军维修“虎蛾”教练机的HAL接下这个担子,将这些48架寇蒂斯霍克75和72架伏尔提V-12组装完成交付给皇家英印空军。

可以说,正是中杭厂的毁灭缔造了HAL的新生,真是让人感叹命运无情。

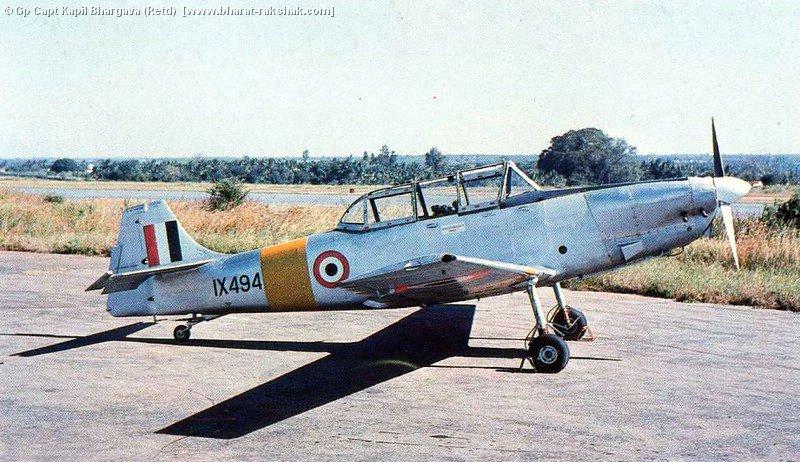

从维修到组装,激励着HAL的印度工程师们有自己的想法,曾经留学德国,师从路德维希·普朗特的印度设计师维什奴·马达夫·加塔吉(V M Ghatge)带领HAL的团队们自己设计制造了HT-2初级教练机。

此后,HAL授权生产了英国德哈维兰公司的吸血鬼,成为亚洲最早自主生产的喷气式战斗机。

因此,谭克初到HAL的时候虽然眼看当地设备简陋(例如他们没有风洞),人员不多,但是经过十余年的积累HAL倒也不是一穷二白,因为许多同事去了美国,谭克团队在HAL只剩下18名德国技术人员,后来又逐步减少到13人,因此德国人只专注于新飞机的气动设计,而机身结构、生产工件和实际制造都交给了年轻的印度工程师们。

跟印度同事们合计之后,谭克想了个土办法来弥补缺乏风洞的问题——1959年他们建造了一架全尺寸的木制滑翔机,让一架道格拉斯DC-3拖着这架滑翔机上天,用摄像机拍摄绑在机翼上的一大团羊毛来观察气流变化。

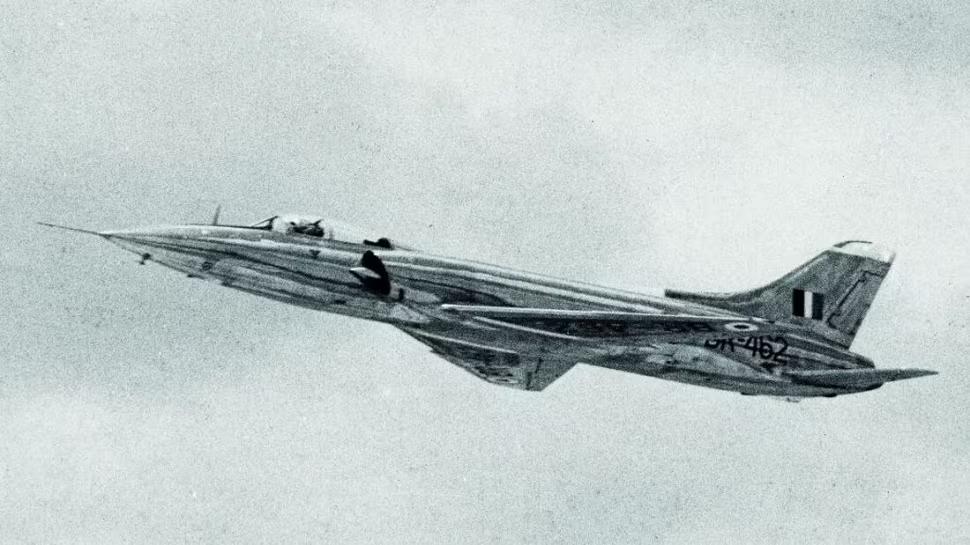

DC-3拖着滑翔机飞了86个架次,1960年新战斗机的气动基本定型,转入原型机制造阶段。1961年6月17日,试飞员苏兰詹·达斯中校驾驶原型机BR-462号完成了首飞。

一周后的6月24日,印度国防部长克里希那·梅农莅临HAL,达斯中校再次驾机升空完成了试飞,新飞机正式定名HF-24 Marut,意为风暴之神。

10月26日,尼赫鲁(右二)本人亲临现场,在谭克(右一)的陪同下再次观摩风神的试飞。

风神的机体设计流畅优美,尽管总体布局基于Pulqui III,但是谭克吸收最新的空气动力学成果以满足印度空军对2马赫战斗机的需求——例如采取面积率设计的蜂腰机身和激波锥进气道使得这架飞机从机体设计上切实具备了冲击2马赫的能力。

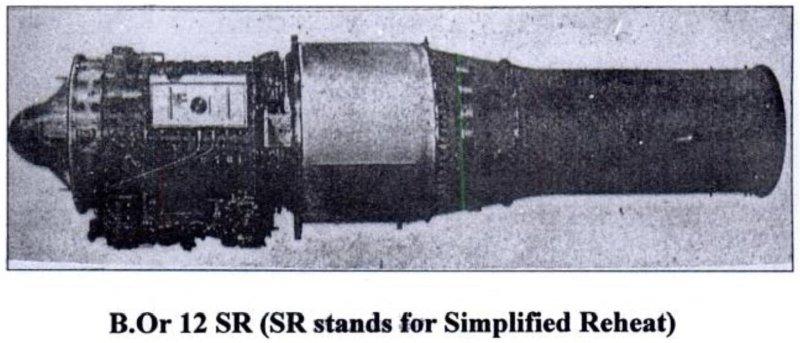

但是,一个致命性的挫折影响了风神的命运,风神原定采用的两台当时正自开发中的布里斯托尔·西德利“奥尔菲斯”B.Or-12加力涡喷发动机被英国政府取消,原定推力8170磅(37kN)推力的奥尔菲斯B.Or-12可以说是风神冲击2马赫的必要条件,布里斯托尔曾经向印度政府提议后者出资接盘这个项目。

但是这时候,印度政府表现出了巨大的,印度特色的愚蠢和短视——“你不白送我,我就是亏了”

双方谈崩了。

因此,风神只能塞进两台印度自己制造的奥尔菲斯703无加力涡喷发动机——也就是当时印度许可证生产的福兰“蚊蚋”超轻型战斗机的动力,奥尔菲斯703的最大推力仅有4850磅(22kN),比原定的奥尔菲斯B.Or-12少了足足44%,原本目标2马赫的风神变成了一架可怜的亚音速飞机。

小洞不补,大洞吃苦,之后几十年HAL方面被迫在全世界寻找替代性的发动机,例如英德联合研制的罗罗RB.153,法国斯奈克玛阿塔尔9K和M-53,甚至狂风战斗轰炸机所用的罗罗RB.199。

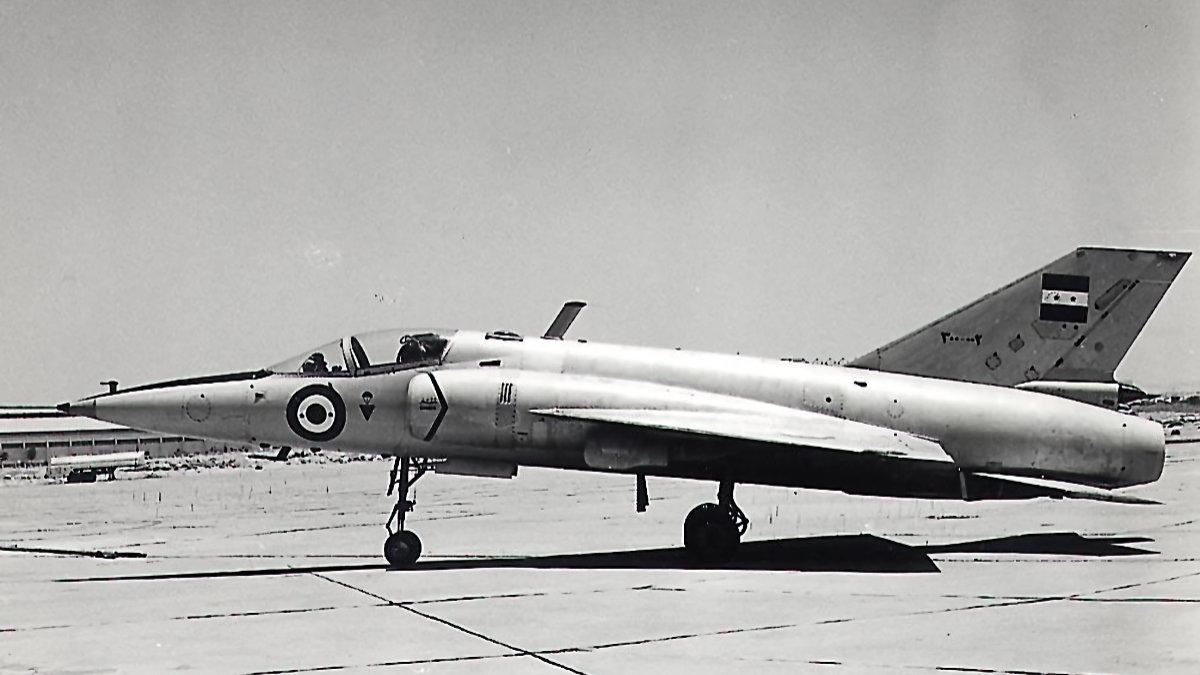

印度甚至找到了埃及,当时另一位德国航空巨匠,Bf-109之父威利·梅塞施密特正在为埃及设计HA-300轻型战机,印度将一架预生产型的风神运输到埃及,希望能配用埃及为新战斗机研发的E-300发动机,但是随着1967六日战争中埃及屈辱性的战败,HA-300连同其引擎都无疾而终了。

60年代中期苏印关系转热,印度方面先是考虑将克里莫夫VK-7与奥尔菲斯703的拼合成一款新型发动机,但是一个离心机和轴流机驴唇不对马嘴,计划很快放弃,转而从苏联购买了数台图曼斯基RD-9F加力涡喷发动机(也就是MiG-19的配用动力)试图代替奥尔菲斯703。

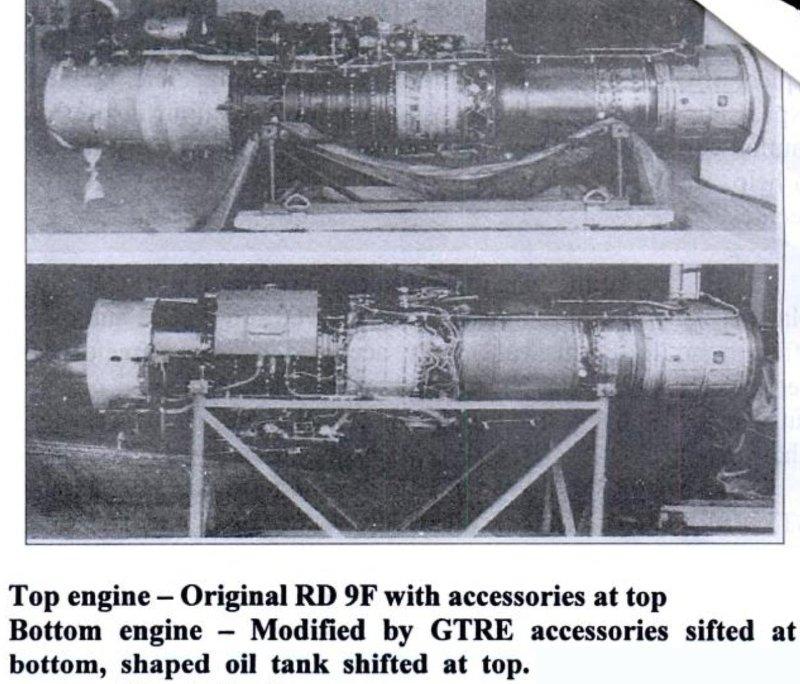

RD-9F的直径可以两台塞进风神的机体,但是奥尔菲斯B.Or-12的机匣位于下部,而RD-9F的机匣在上面(这事儿后来在我国J-10引进AL-31FN发动机的时候重演了一遍)导致功亏一篑,加上苏联对出口RD-9F的许可证迟迟不松口,谭克本身也对这一计划并不热情(根据计算更换RD-9F后的风神最快也只能飞到1.7马赫,距离2马赫仍有差距)。

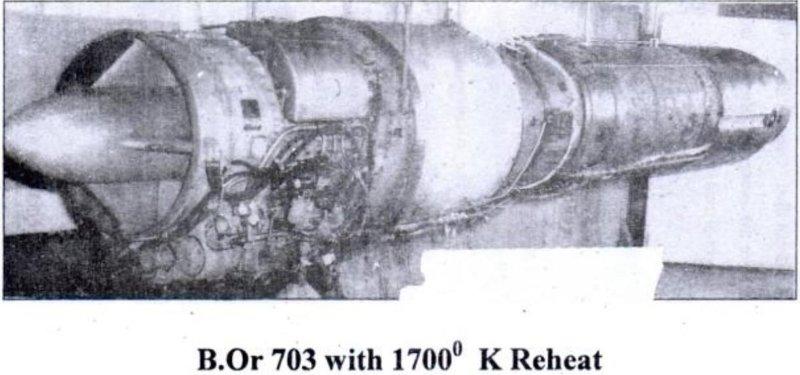

此后印度转向自力更生,试图在奥尔菲斯703的屁股后面接上一个加力燃烧室,一开始是工作温度为 1700o K的奥尔菲斯703R-1700o K,后来为了进一步提高推力改为工作温度2000o K的奥尔菲斯703R-2000o K,1970年1月,试飞加力版奥尔菲斯703的风神原型机凌空爆炸,当年将风神送入蓝天的首飞试飞员,已经升任上校的达斯当场殉职,最终这一系列计划也放弃了。

随着时间的拖延,风神从全印度万众瞩目的娇子变成了食之无味弃之可惜的鸡肋——1962年苏印签署协议,向印度提供MiG-21 F-13,风神求之不得的2马赫被轻松达到了。

又过了三年,苏联向印度提供了更先进的MiG-21FL,除了最初的38架在苏联原厂生产,之后的197架均为HAL在国内制造。

印度空军最终失去了对风神的耐心,1964年将其转为一种亚音速攻击机投入现役,生产了145架,1967年,印度空军的第一个风神作战中队,第10“匕首”中队正式成军。

当然,作为兼顾空地两用的多用途战斗机设计的风神就算转为专用攻击机表现仍然不错,4门30mm阿登转膛航炮火力强劲,另外因为谭克在设计阶段采取了先设计双座教练机,再将双座机的后座空间改为油箱和弹药的方法的设计单座战斗型,因此风神单座型还能在驾驶员身后设置一个容纳50枚法制68mmSNAB航空火箭弹的伸缩火箭巢,此外机翼上的四个挂点还能提供4000磅的最大外挂。

不过最终风神仅能使用四门航炮中的两门,曾经有飞行员报告他在进行四炮齐射的时候整个仪表板掉了下来砸到了他的大腿上……最终航炮的后坐力导致了悲剧性的结果,A&ATU(飞机和武器测试单位)的一架风神在进行四炮齐射的时候,巨大的震动弹飞了滚转控制机构的棘爪,导致飞机向左翻滚着连同飞行员一头扎进了大海。此后风神都拆除了位置靠上的两门阿登,并且封死了原有的炮口。

印度飞行员对于风神的表现普遍偏向积极,认为这款飞机操作灵敏,射击时又非常稳定,座舱宽敞,视野优秀,而且只要战斗转换单位飞过霍克猎人就很容易上手(将其称作“猎人2.0”),只是受制于引擎的限制,体型硕大的风神推重比甚至还不如猎人,着实令人遗憾。

1971年第三次印巴战争中,第10“匕首”和第220“沙漠虎”中队的风神作为攻击机投入到了对巴基斯坦南部的空袭作战中,强大、坚固的风神即使被地面火力打坏了一台发动机也可以单发返回基地,即使液压系统损坏也可以靠人力继续完成操控,在两周的高强度战争中,风神的损失率低得令人惊讶——在空战中没有任何损失,仅有3架被地面火力击落,2架毁于巴基斯坦空军对机场的空袭,风神甚至在空战中击落了一架巴基斯坦第15中队的佩刀。而印度空军的其他攻击机单位则损失惨重,31架苏霍伊Su-7和17架霍克猎人被击落。

“风神的构造十分坚固。谭克博士设计的风神坚固到可以用机翼将一棵树劈成两半……它的尾翼可以切断高压电缆,而且只留下一道口子。这个口子很容易修复,甚至不需要报告事故,也不需要将其与焦特布尔南部的大规模停电联系起来!”

——维贾恩德·塔库尔,印度空军飞行员

曾经于1975-1981年在第31“狮子”中队驾驶风神

(读过《国家意志》的朋友大概会对这个名字会心一笑,是的,就是他们。)

1982年,风神带着毕生无法实现的遗憾走完了在印度空军15年的服役生涯,被MIG-23BN攻击机所取代。

相较于外形修长优雅的风神,引进MiG-19S的歼6虽然粗拙,但是正因沈阳黎明厂自1961年起就可以生产引进RD-9的涡喷6发动机,歼6即使没有面积率设计也可以依靠力大砖飞超音速。

轻轻松松超越风神用尽一生都未能突破的音障。

这说明了什么呢?

这能说明什么呢?

纵观阿根廷、印度、中国、埃及,第三世界诸多国家自主航空工业的血泪,我只看到了机械降神的伟力。

1949年之前是不是需要进口铁钉,还是能制造寇蒂斯战斗机,江南造船厂是不是能生产蒸汽船——跟最后能不能造出超音速战斗机有什么关系?

毫无关系。

最后,我们都被这种伟力的副作用所害。

中国航空业者还没学会跑就想飞,以为可以在MiG-19P去掉雷达研发出更优秀的战斗机,制造出了质量极差的东风102,在上级的斥责下被迫遵守原始设计去翻MiG-19S的图纸。

大跃进中上马的东风107、113,技术指标一个比一个卫星,最后像肥皂泡一样破掉。

寄予众望的截击机J-8屡拖不决,到80年代才能以昼间战斗机的身份投入生产。

J-9、J-13、Q-6,全部胎死腹中。

印度可以轻易获得最先进的米格战斗机后,走上了造不如买的路径依赖,曾经与谭克一起研发风神的本地团队离散殆尽,航空设计能力彻底断代,80年代印度想要研发本国战斗机LCA的时候,之前的工程师们早已退休,只能被迫外包给法国设计。

历经40年研发之后LCA的最终成果光辉战斗机也只是一架差强人意的轻型飞机,且产量不足。

同样,1990年代,中国空军内部充斥着对国产战斗机的失望之情,满脑子只有采购更多的苏霍伊,如果不是江主席力挽狂澜保住了J-10项目,我们今天的航空业又会如何?

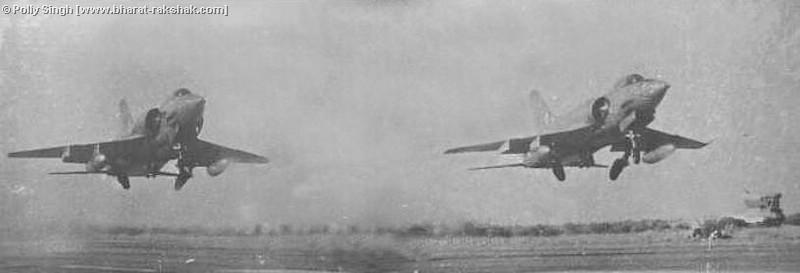

1956年首飞的这架歼5,是一架完全苏联设计,苏联生产零件,只有在中国进行组装的战斗机,国产化率还不如1930年代国民政府在杭州生产的霍克III,如果我们的决策者们也像题主那样躺在功劳簿上沾沾自喜。

那么这架飞机也就将成为中国航空业的墓碑。