高考不能取消“各省为战”,全国同一标准,择优选拔的原因何在?阻力何在?

这涉及到一个非常底层的教育bug问题。

总所皆知,高中教育的指挥棒是高考,无论你是什么应试教育还是素质教育,长郡雅礼还是衡水中学,高考成绩都是唯一的评定标准,高考成绩不行,其他什么的都是屁话。

那高考的指挥棒是谁?答案是高校,高考的分数,录取政策,与各大高校,尤其是名校在各个省份的录取意愿直线相关。

就拿近些年的新高考举例子,所有的改革和变化,几乎都是跟着高校的要求而随时变化。

新高考第一年,学物理的学生人数暴跌,各大工科院校直接懵了。

然后第二年开始物理历史二选一,结果没想到整出一大堆单选物理后放弃靠两门文科拉分的所谓“理科生”,于是立刻开始物化捆绑。

可以说只要高校提出要求,高考政策的反应速度是极快的,几乎可以说是提出问题马上就改,不带一点拖泥带水的。

这反应速度,可以想象高校体系在高考政策的制定中有着多大的影响力了吧。

到这里,其实就已经可以得出第一层答案了,高考不能全国统一标准的原因是因为:“高校对于全国的学生本来就不是统一标准"。

在各大高校,尤其是各种985,211高校眼里,确实存在某些省份的学生就是高人一定,而某些省份的学生天生不如别人的情况。

所以录取人数自然不能同日而语,录取人数的不同,最终必然会反应到分数线上,造成分数线上的天差地别。

比如几乎是个人都知道的,北京上海的学生想上北大清华,上海交大比其他省份不知道要容易多少,其根本原因就是这些学校就是更愿意招这些省份的学生,天生招生名额就比其他省份多,所以分数线自然低。

这种情况下,不搞全国统一卷的原因自然也就不言而喻了,因为高校天生对全国各地不同省份的考生认可度就是不一样的,底下这一本率,985,211率就能看出差异。

但这只是第一层的答案,这个答案其实很多人也提到过,真正关键的还有隐藏在这个答案之后的第二层答案。

前面我们说过了,高中教育的指挥棒是高考,高考的指挥棒是高校,那问题来了,高校的指挥棒是谁?

答案是两个字:“就业”,评价一共高校唯一的标准就是就业(科研能力其实也算,但这个影响到的学生太少了,大部分的学生还是考虑就业的问题。),就业情况好,学生工资高的学校,评级自然会上去,QS排名会更高,明年能拿到的经费和国家补贴也就更高,只要能保就业率,你让学校干什么都行。

举个极端点的例子,如果哪个省份的学生能保证只要是个人,一毕业就立刻能2.5万月薪起步,那这个省份毕业的高中生,哪怕是头猪也是全国各地高校抢着要,根本不用担心什么录取率,分数线,试卷难度的事情。

但就业的主体是谁,是企业,到这一步,中国教育真正的大boss才出现,企业才是那个中国教育真正的指挥棒,什么高校,高考,高中,都是企业的白手套,帮企业完成人才筛选的工作,把符合要求的人才筛选出来,不符合的踢出去。

假如现实中如果有一个省份的学生,一毕业就一定可以进名企拿2.5万的月薪,那为了保就业率和就业数字,那个省份的学生立刻就会变成各大高校的争抢对象,那这个省份的高考难度必然会暴跌,随之使得高中压力骤减,一环一环作用下去,企业才是隐藏在背后的那个中国教育真正的大boss。

到这一步,第二层答案就出来了,不能全国统一卷的原因是因为高校对全国各地考生的认可度不一样,而高校对全国各地考生认可度不一样的原因在于企业对全国各地的考生的认可度就是不一样的。

那么问题来了,为什么企业对于全国各地考生的认可度不一样?

要回答这个问题,就要面对中国教育史上的最大争议,也就是著名的“应试教育”。

高考筛选出来的人才毫无疑问是应试教育这套体系下诞生的佼佼者,但问题是,应试教育这套标准下诞生出来的人才能否符合企业的标准呢?或者不妨说,应试教育这套评价体系,是否与现代企业的评价体系是完全相符的?

到这一环,应试教育的底层问题就开始暴露出来了。

咱就不深入分析应试教育的运行模式了,就先粗浅的举个例子,用一个最简单的评价标准—智商。智商毫无疑问是企业认可较高的标准。

但问题是,应试教育下筛选出来的人才一定是智商最高的吗?

如果搁二十年前,三十年前,这个问题没有争议,但现在未必了,因为诞生了另一个东西——内卷。

就拿智商评定标准的高考数学压轴题举例子,如果搁二十年前,这种题目能做出来的必然是智力超群,智商不凡的,普通资质平庸的学生连看一眼的资格都没有,但现在通过各种刷题,补习班,成百上千道题目的练习,这种题目已经不再是单纯的神的领域了,很多资质平庸的学生也能在这种题目里拿分,甚至将其拿下,相反很多智力超群,不需要怎么努力的学生反而可能因为一些小失误掉下去。这种情况下不排除会有把智力平庸但足够卷的学生录取了,智力超群但小失误的学生落榜了的可能性。

这种情况显然不符合企业对于人才的需要,企业希望的是全部是智力超群的人才,而不是只会刷题的卷王(如果智力超群但又能卷当然更好),所以作为人才筛选机制的高考自然就得做出调整,所以你就能看到高考题越出越难,越出越怪。为的就是把那些靠努力,靠内卷的智商平庸的学生赶下去,让智力顶尖的人才顶上来。(当然,这只是个简化模型,实际情况肯定会更复杂,但足够说明问题了。)

回到各个省份的招生中,就是这个省份的学生越卷,智商平庸的学生顶上来的数量越多,企业越不愿意用这个省份的学生,高校自然减少这个省份的招生,相应的这个省份的试卷难度和分数线也就水涨船高。

所以你能看到,几乎是越卷的省份,比如著名的山河四省,还有湖北湖南之类的地方,分数线和试卷难度那叫一共凄惨,武汉那么多顶级名校但是在本地的招生名额屈指可数(相对其他省份来说),这已经足够说明问题了。

补充一下,底下有人说没见到企业在招人的时候看什么户籍啊,那是因为高校已经帮企业把这一步做好了,高校在招生的都是有自己的小九九的,哪个地方出来的学生毕业了好找工作,他们心里门儿清。

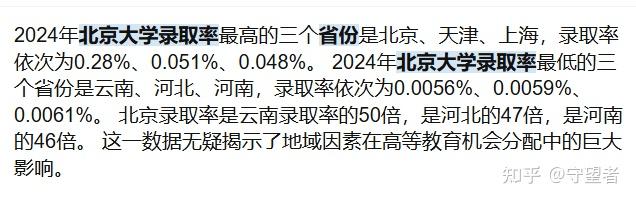

烫知识,北大在北京地区的录取率是山河四省的50倍,换句话说,企业去北大招人的时候就已经变相完成了一次对山河四省卷王们的人才剔除。

正如我前面说的,如果有一个省份的学生能做到是个人一毕业出来就能两万五的月薪,那为了就业率和就业数字,这个地方的学生会立刻成为各大高校疯抢的对象,反之亦然。

现在的情况是高校内部已经评定好了 知道哪个地方的学生在就业市场上更有优势,所以调整了招生策略。学校已经做好了这个事情,自然不需要企业再去二次做这个工作。

如果哪天真的高校全国统一招生,那就轮到企业去干这个事情了。

还得再补充点,怎么会有人这么简单的东西都看不懂。

关于内卷度和生源质量的问题,不是内卷度决定了生源质量,是内卷度破坏了生源质量,原因正是我前面提到的,内卷可能导致很多资质平庸的学生冒上来,这是对高考这种人才筛选体系的一种破坏。

现在的问题是高考这种人才筛选方式被破坏了,被筛选上来的学生未必是最优的,进而导致生源质量被破坏了,高校体系自然不愿意在这个地方招生了,这个问题很难理解吗?

咋不妨举个极端的例子,很多人不知道新疆西藏那边的情况,那边的高中,高考前能把新课上完的班级都屈指可数,这种情况下诞生出来的600分那不是肯定是天才中的天才?但是你换成山河四省那种极度内卷的情况下诞生出来的600分,很难说是他脑子的功劳还是他学校和老师的功劳。

而北京上海那是另外的情况,那边是从一开始就把应试教育内卷那一套仍在一边了,你啥时候听说什么超级中学的是北京上海那边的,那边就不搞应试教育内卷那一套,从小就注重综合能力的培养,人才的综合质量自然高。和那边形成鲜明对比的,同样是一线城市但是内卷极其严重的深圳招生率就极其凄惨。

记住,高校的指挥棒有且只有一条,那就是就业,就业率是高校的命根子。

还有很多人提到地方招生保护什么的,我寻思就不能看看湖北,湖北多少985,211,但是湖北的考试985,211录取率很高吗?还不是因为湖北也是属于高度内卷的环境,高校体系没有办法保证生源质量,所以哪怕有地方的招生保护政策也无济于事。

甚至我可以说个暴论,其实高校根本不在乎你考了多少分。

因为高校的评定标准只有“就业率”,“学生毕业后收入”,“企业认可度”等。从来没有什么“录取学生高考分数”之类的标准。

从这个角度讲,高校根本不care你的具体分数,只在乎你毕业后能赚多少钱。这才是他们的生命线,他们不会因为多招了一个600分收到什么奖励,只会在乎今年就业率能不能再涨一个百分点。

高校真正的负责对象和客户是企业而不是学生,高考体系对高校没有任何约束作用。换言之,高校和高考根本就不在一套评价体系中,所有你觉得离谱的行为实际上都是高校建立在就业这个指标下做出的行为。