为何最近几年清朝剧越来越少了?

实话实说……因为文化下移了,互联网的普及让大家自己去查历史。

以前大家喜欢清朝是只有清朝,多数人能背出个唐宋元明清就已经算历史好了。

然后04年,21世纪最伟大的一项改革出现了,就是学制改革。

凡是中国人都强制给我去吃大力补脑丸,读书,狠狠的读书,使劲的读书。

然后汉末三国两晋五胡隋唐五代宋元明才进入大家的视野。

实话实说,学制改革真的太伟大了,他是现代中国人启蒙的滥觞。

而且早期对于汉服的复原简直就是在瞎整,随处可见不恰当的纹饰,以及头顶的帽正会让你觉得汉服真难看。

这个时候主持第一代汉服热的那一帮同袍真的太神了,他们当时复原汉服制式的处境不比太平天国好多少,而且在相当长一段时间内汉服最复原的影视剧不是中国拍的。

日本人在1955年拍摄的电影《杨贵妃》,虽然有和服的影子,但他们确实在努力的还原双翻、圆领。彼时汉服发源地的大陆,在民国之后还未能成体系的还原汉服制式。

日本上个世纪的《白蛇传》

实话实说,在这个问题上没有必要硬杠,因为这样真的很尬。我们就先从他口中说的西游记出发。

我先叠一个厚厚的甲,83版的西游记是我心目中童年的经典,目前在我的心目中仍然是电视连续剧排名第一。服化道也十分的用心、好看,是同期国内外最用心、好看的服化道,但用心、好看不等于还原,不还原符合审美了也好看。我们只挑服化道上的错误,不针对83版西游记,83版西游记是永恒且不朽的经典。

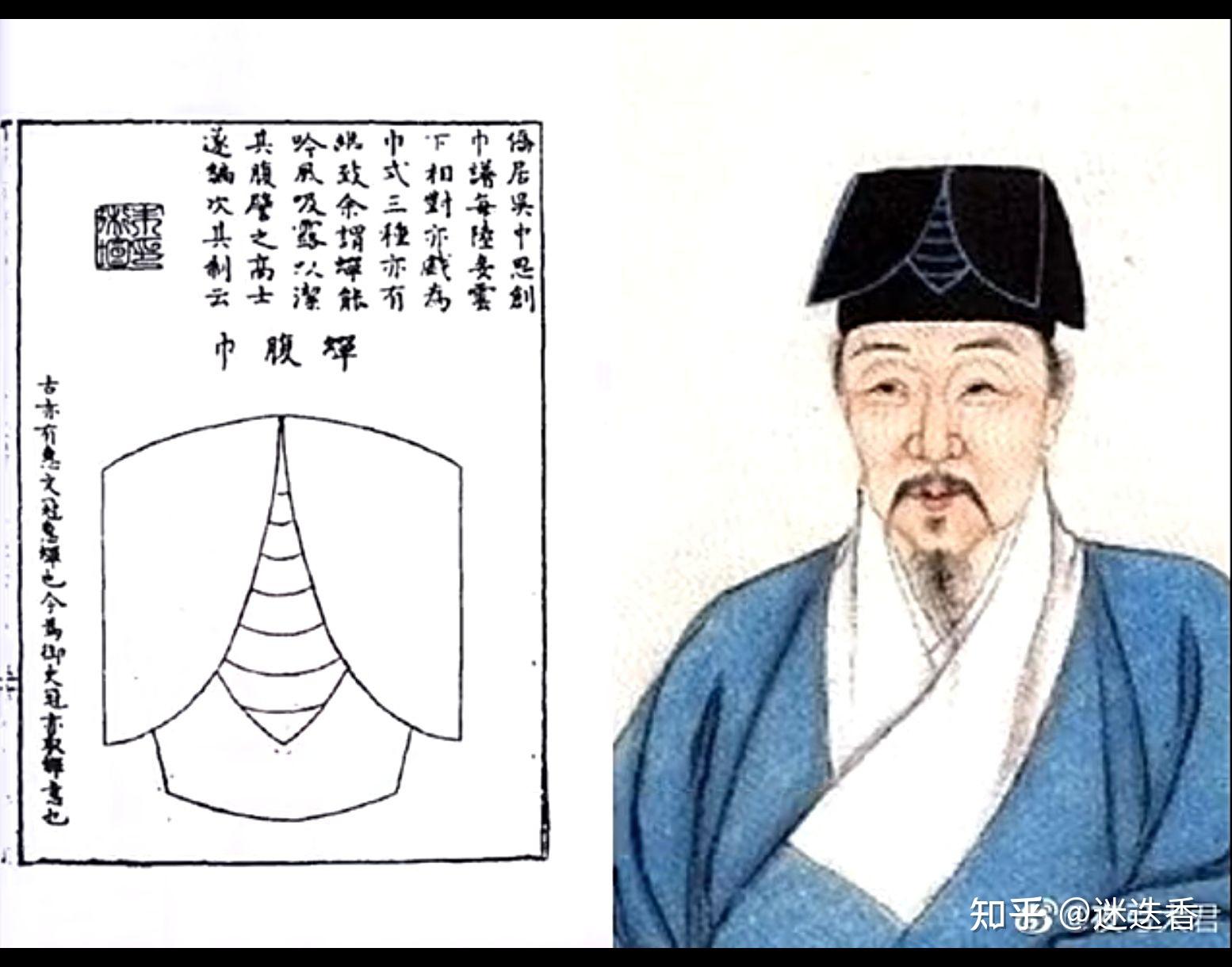

西游记中,唐朝的路人头戴明朝的蝉腹巾,还镶着清朝的帽正。

李世民日常穿着黄色的冕服。

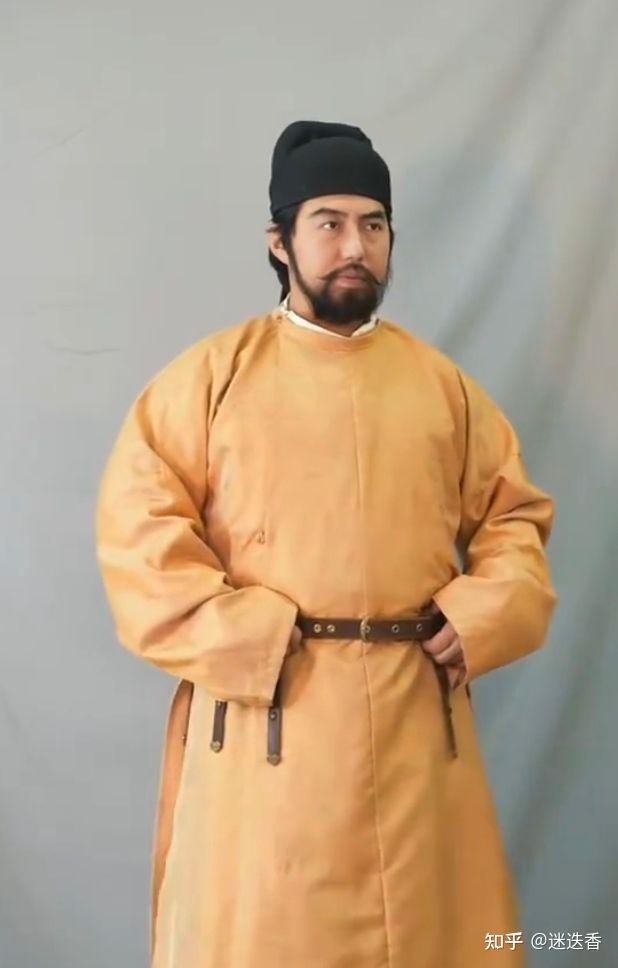

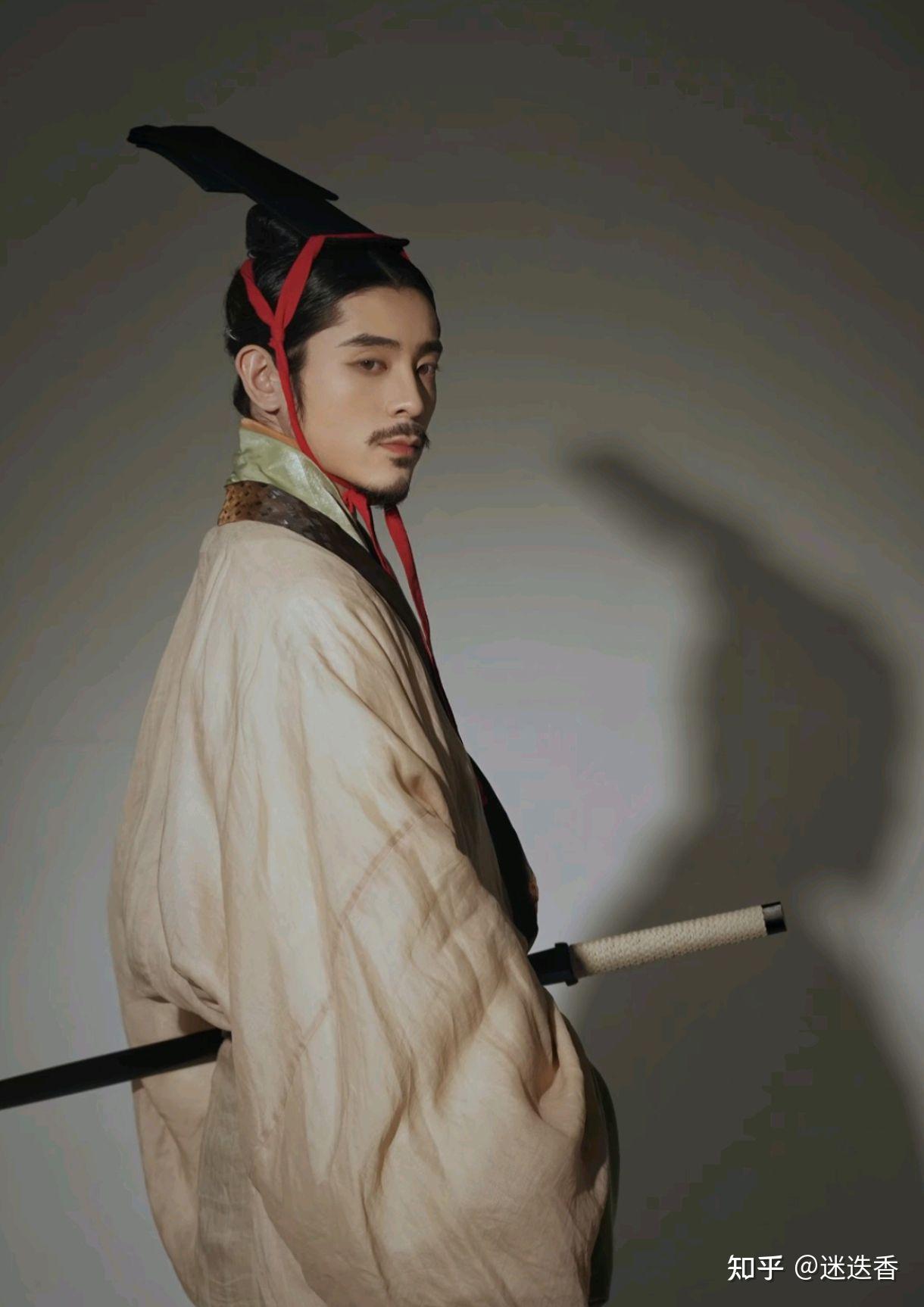

但事实上,李世民日常的着装应该是黄色圆领加幞头,冕服应该是黑红二色。

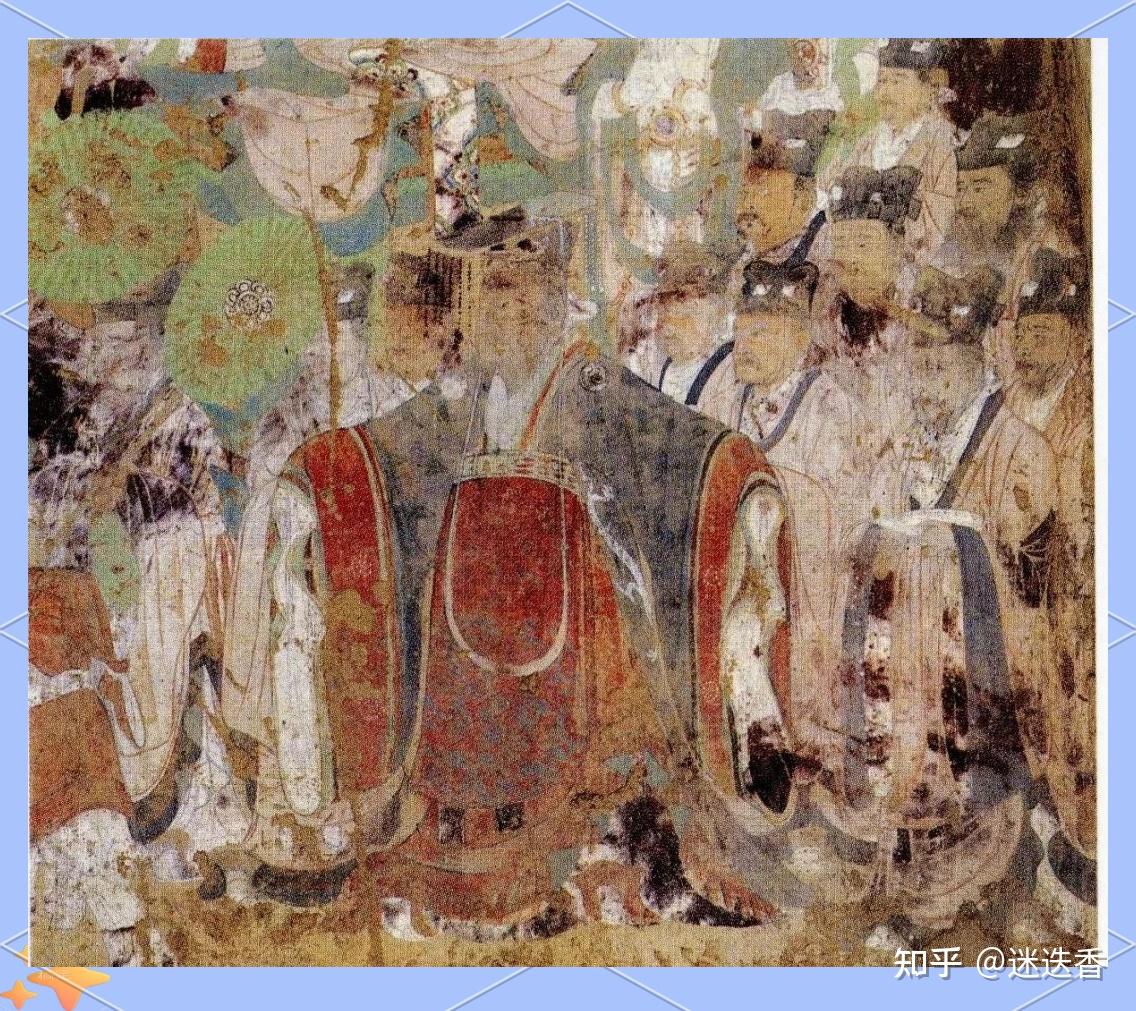

而官员服饰也存在大量的问题,包括但不限于唐朝还未出现的左衽、不合适的“乌纱帽”,以及宋朝才彻底成型的龙纹。

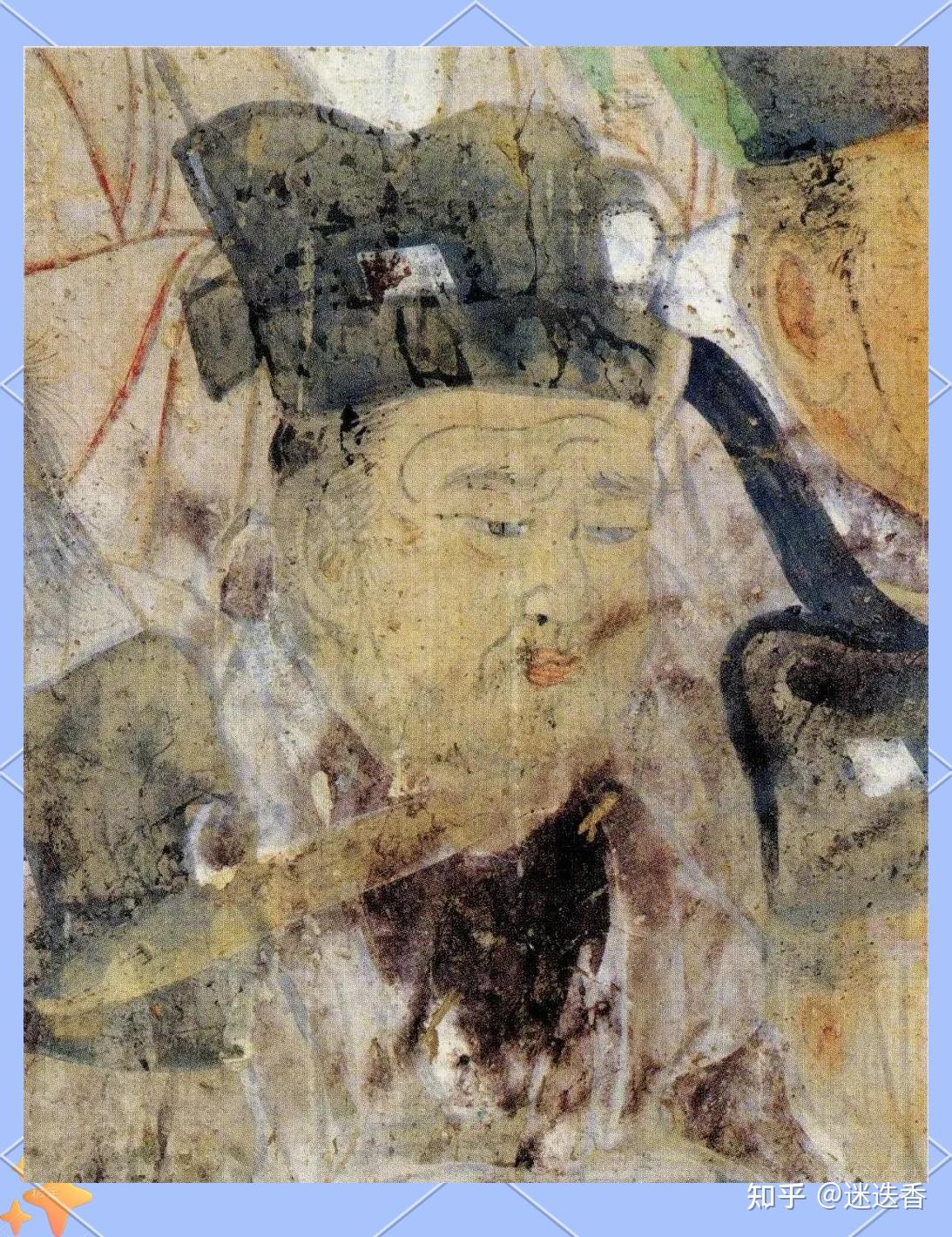

真实的唐朝官帽。

83版西游记受到了时代的限制,不可避免的存在大量清朝服饰,以及戏曲服饰的特征。

电视剧贞观之治里李世民的常服,基本上就是这么回事儿了,此时的还原已经接近完美。

长安十二时辰里面大唐掷弹手的李隆基,此时服化道的还原彻底完美。

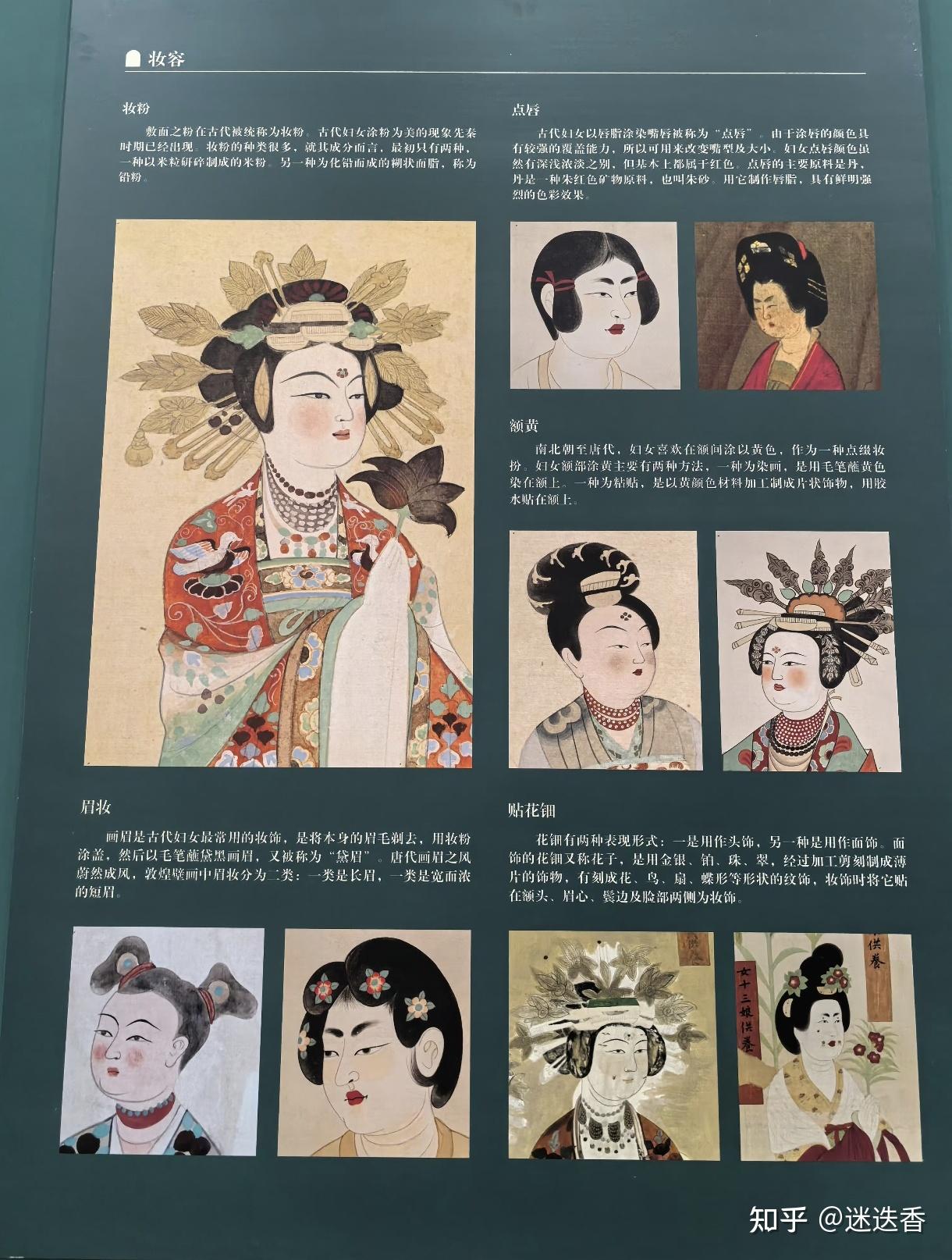

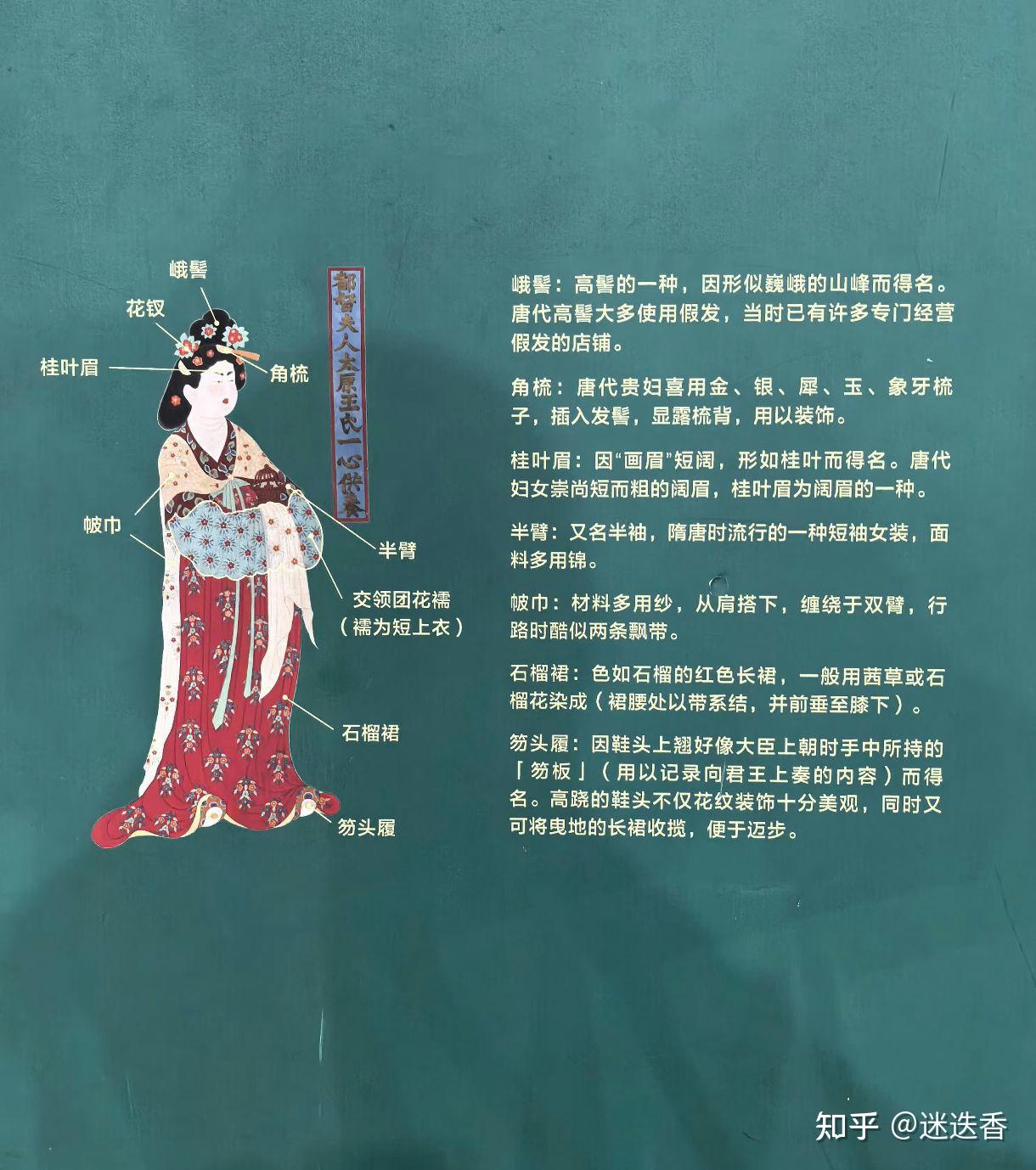

从此之后对于汉服的还原和发掘是越来越出色的,这个是国色芳华里的三白妆。基本上还原的和古代壁画一模一样,也是挑明了告诉你汉服妆造就是这么好看。你只有去多读书才能领略古代的美,不然每天两眼一睁就是影楼和戏服。

中国汉服真正开始成建制的、成体系的复兴是1981年的事。沈从文《中国古代服饰研究》(1981年出版)首次系统梳理汉服历史,成为后世复原形制的重要参考。(沈从文在身份证上是苗族人)

而他说的日本西游记最大的问题反而不在服化道上。

这个香肩半露的美女是唐僧。

然后随着汉服制式的复原以及发展,我想很多人都能惊讶的发现,原来最“纯正”的汉服居然能这么好看。

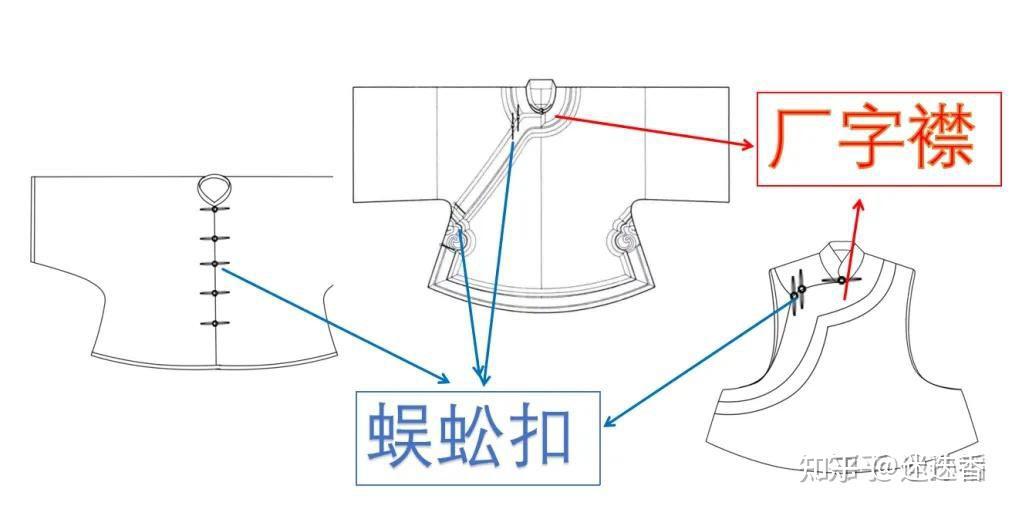

而且和清朝一成不变的厂字领、旗装、嘉庆之后的清汉女对比,居然有那么多制式,那么多颜色,那么多花纹。

充分市民化发展的汉服也比旗装更亲民,更多样,审美性更强,更好看。

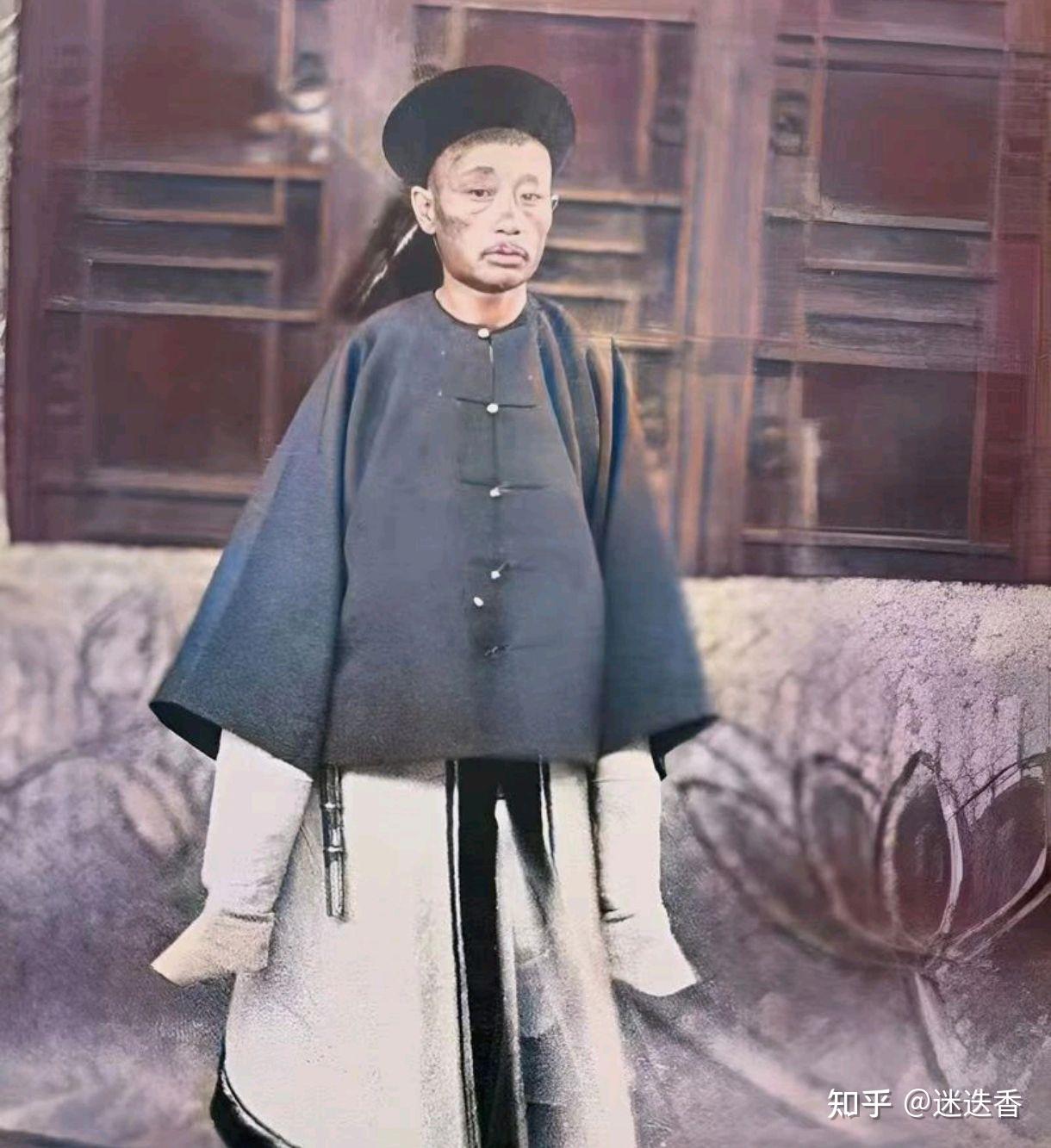

这哥们儿叫叶祖新,他辫子➕厂字领和他穿明制完全就是两个气质。

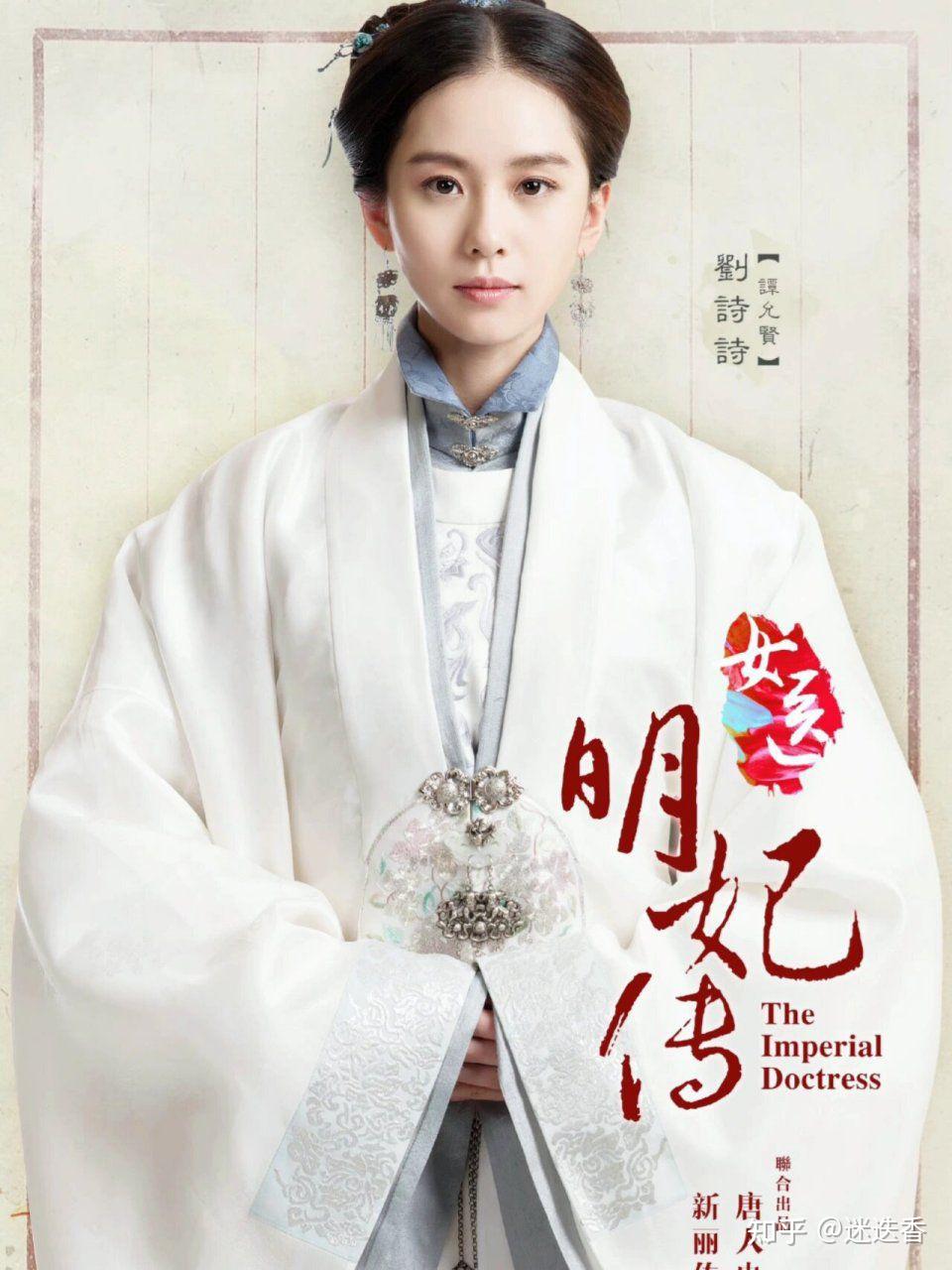

这个是刘诗诗在步步惊心和后来的女医明妃传中的两件不同衣服,一件旗装一件比甲套立领。

这个是杨紫清宫剧照和国色芳华里的对比。

旗装市民化的时间太短了,没能自我迭代演化。旗装除了掏出一套厂字领外就只有嘉庆年成型清汉女了。

真要拉开架势搬到银幕上,嘉庆年之后的历史没人喜欢,看你拍不了,嘉庆年之前的历史你要拍旗装还没有迭代。你在琢磨着旗装怎么穿好看的时候。汉服这边立马一边狞笑着、一边从裤裆里给你掏出交领、曲裾、直裾、褙子、齐胸襦裙、齐腰襦裙、马面、圆领、旋子。

然后接下来列两个颜值差不多帅的模特:

然后对比放到这儿之后,我声明一点。

我其实挺反对把服装和民族强挂钩,清朝统治者入关之后其实满人平民和汉人都没得选,他们身上这一身衣服是被清朝统治者强加的。更何况清朝统治者对关外满人的政策也比较拟人……

是清朝统治者的政策导致厂字领和马褂没有办法市民化发展,没有办法文化融合。这个和普通的满族老百姓无关。但有些人会借故挑起民族对立。

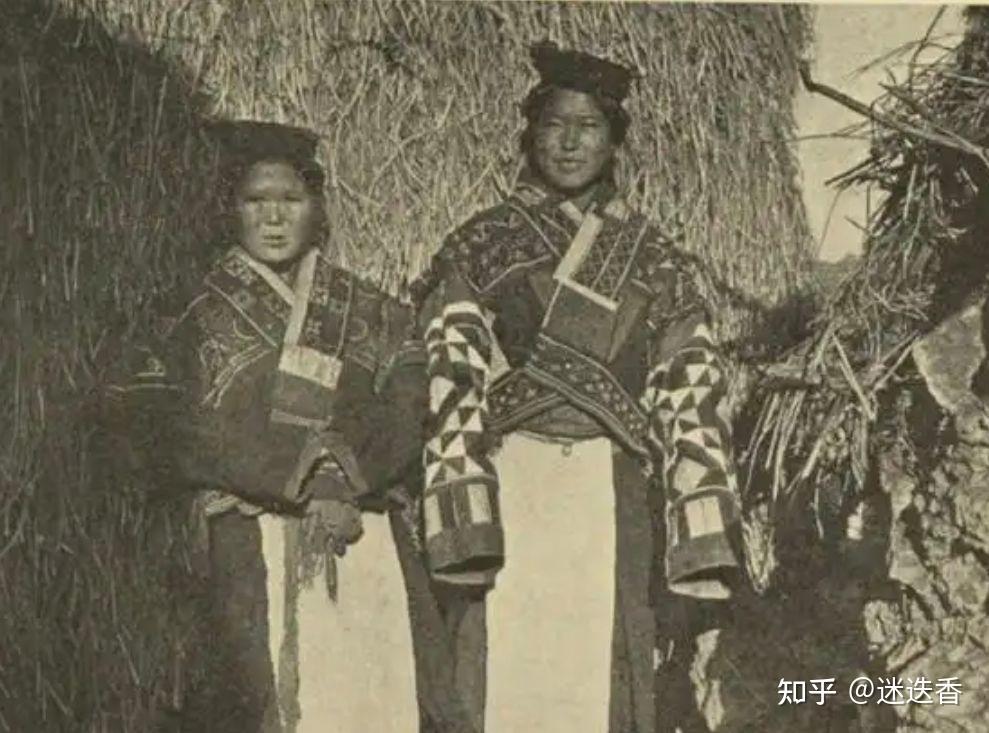

服装有的时候是服务于统治需要的,这个统治需要也可以是正向的,打个比方,现代厂字领苗服,其实也是现代产物。

这个是1911年贵州地区的苗族服装。

你这个是现代厂字领蜈蚣扣的苗服。

现代的厂字领更多的可能是少数民族的一种象征了,苗族的老百姓能选吗?他们还真选不了。

汉族这边人口基数大且文化留存丰富,想要复原,只要有心,是可以完成复原的。

所以有的时候基于现实因素,我不主张把民族服饰和民族强挂钩,更何况有人会以服饰为借口悄默默的攻击彼此。

借厂字领攻击少数民族和借汉服攻击汉族,在现在互联网都是能找到影子的。

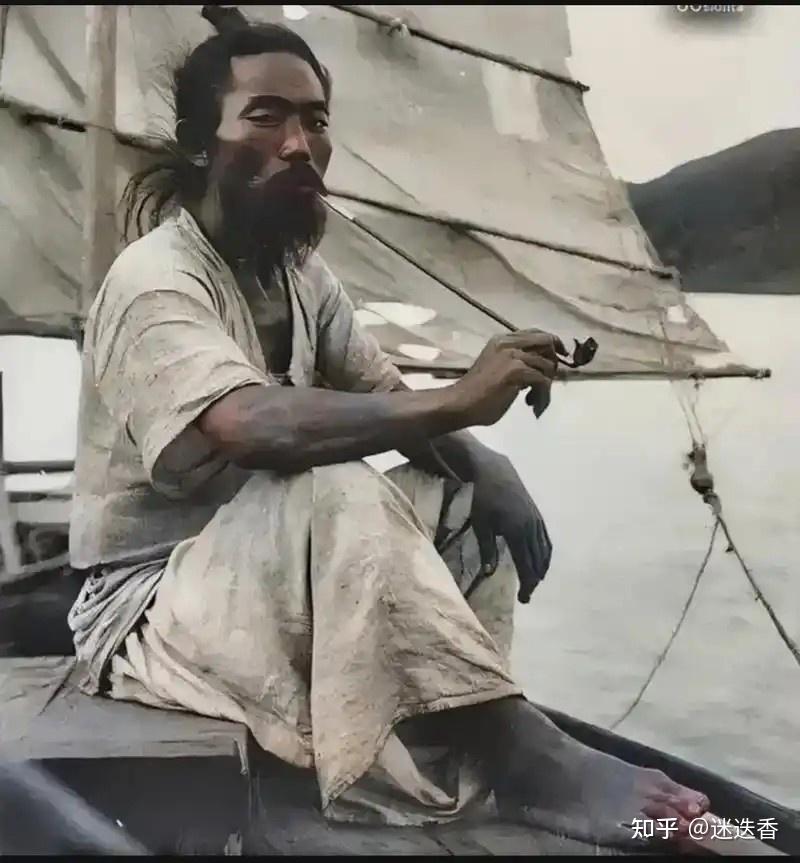

然后这是一个朝鲜的渔夫。

只从审美上来讲,为了吸引年轻观众的眼球,你还会去死磕清宫戏吗?

补一个“格格”的明制,真的好看的吓人。

揖别

老电影血洒天涯,不用刻意对比,交领和马褂放在一起,你会发现交领确实要干净利落。

(但是这部电影有个问题哈,就是在清初的时候,马褂和清汉女还没那么流行。清初的时候,女性多穿明装,但是这里全部换成旗装了。)

我真的没想到这个人能高强度的切中一些汉服复原中的痛点,就是当你1:1还原唐代汉服和妆造的时候,他反而说你是在搞COS,不相信能这么好看。但偏偏汉服妆造就是这么好看。

实话实说,这确实是汉服复原工作者的悲哀。

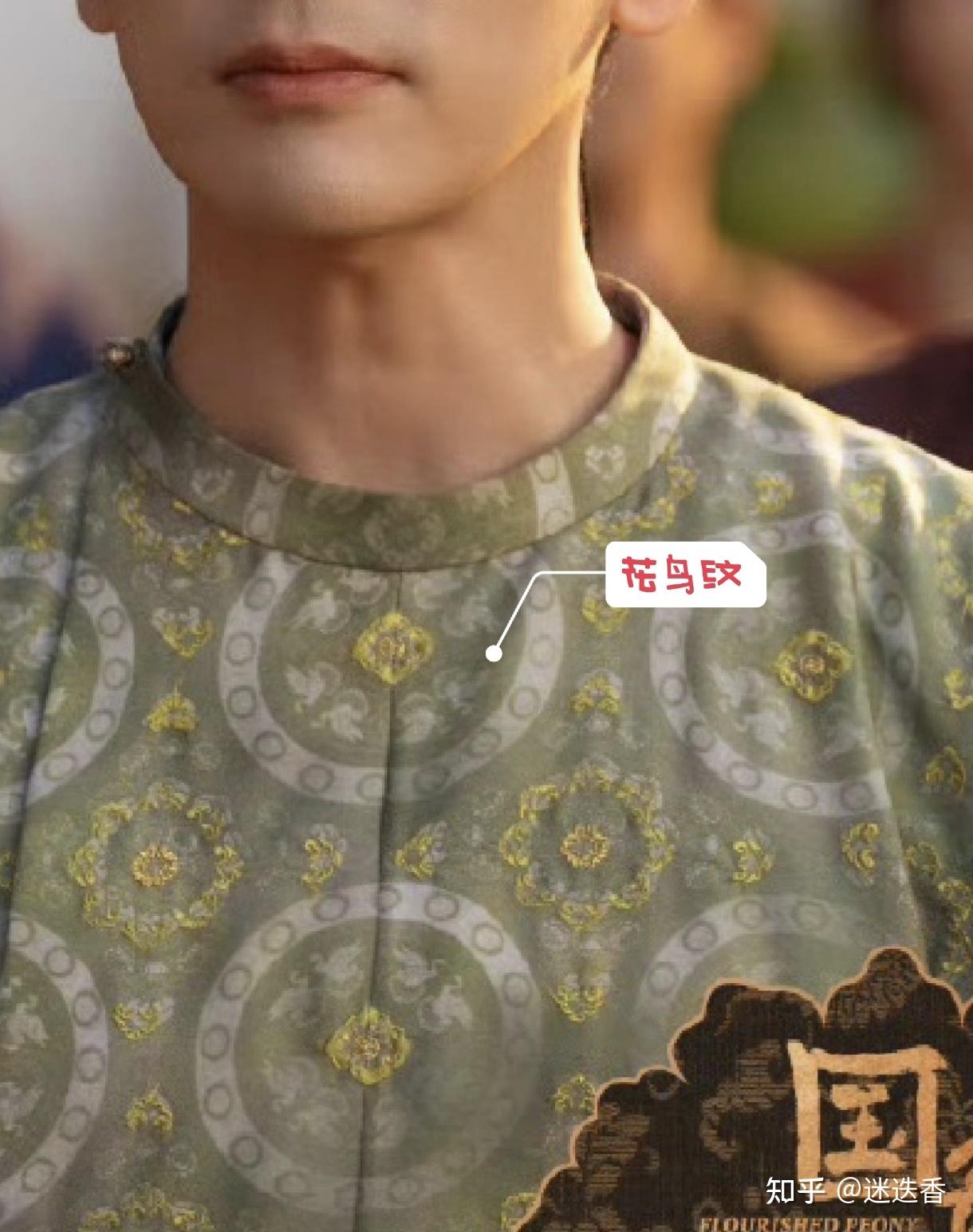

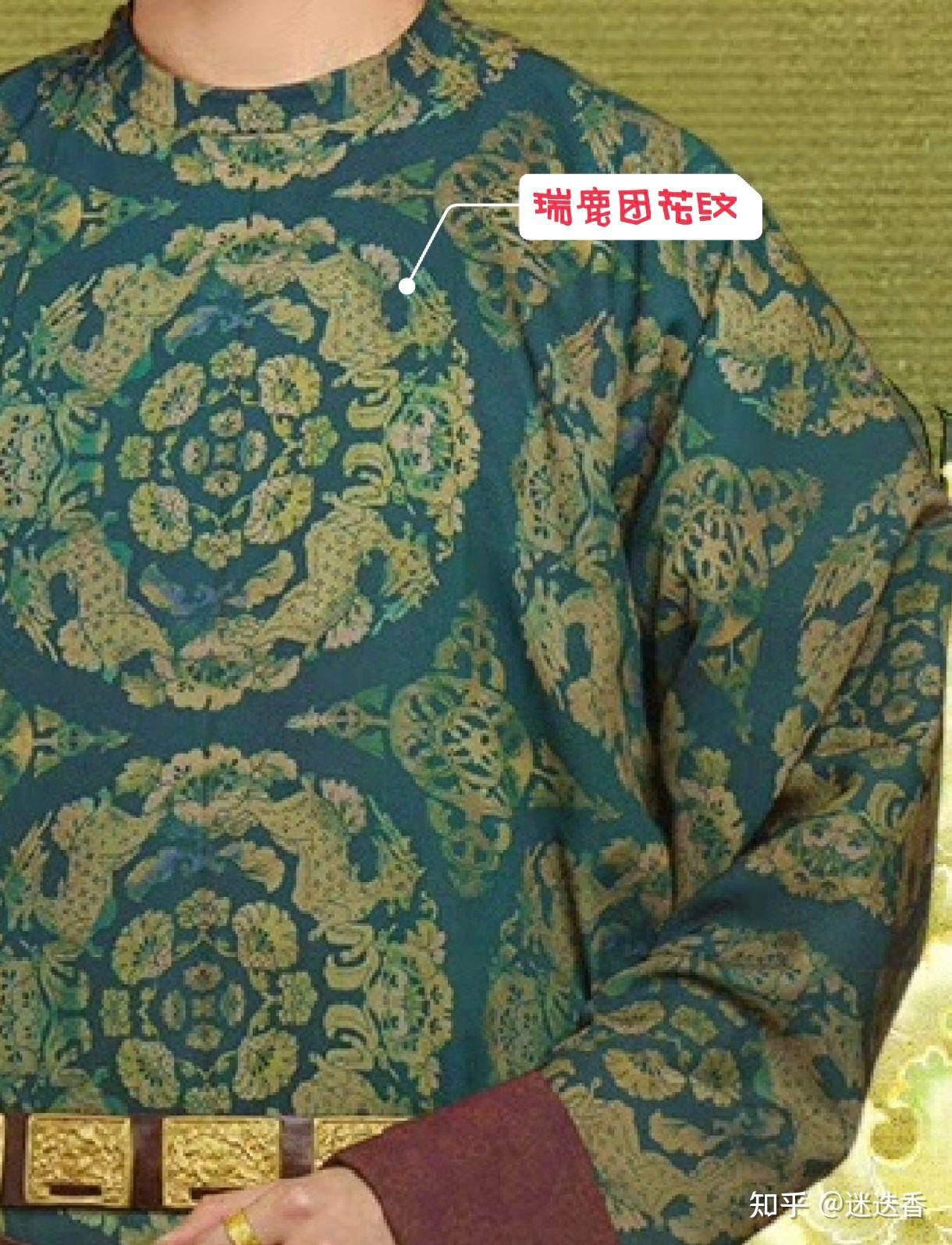

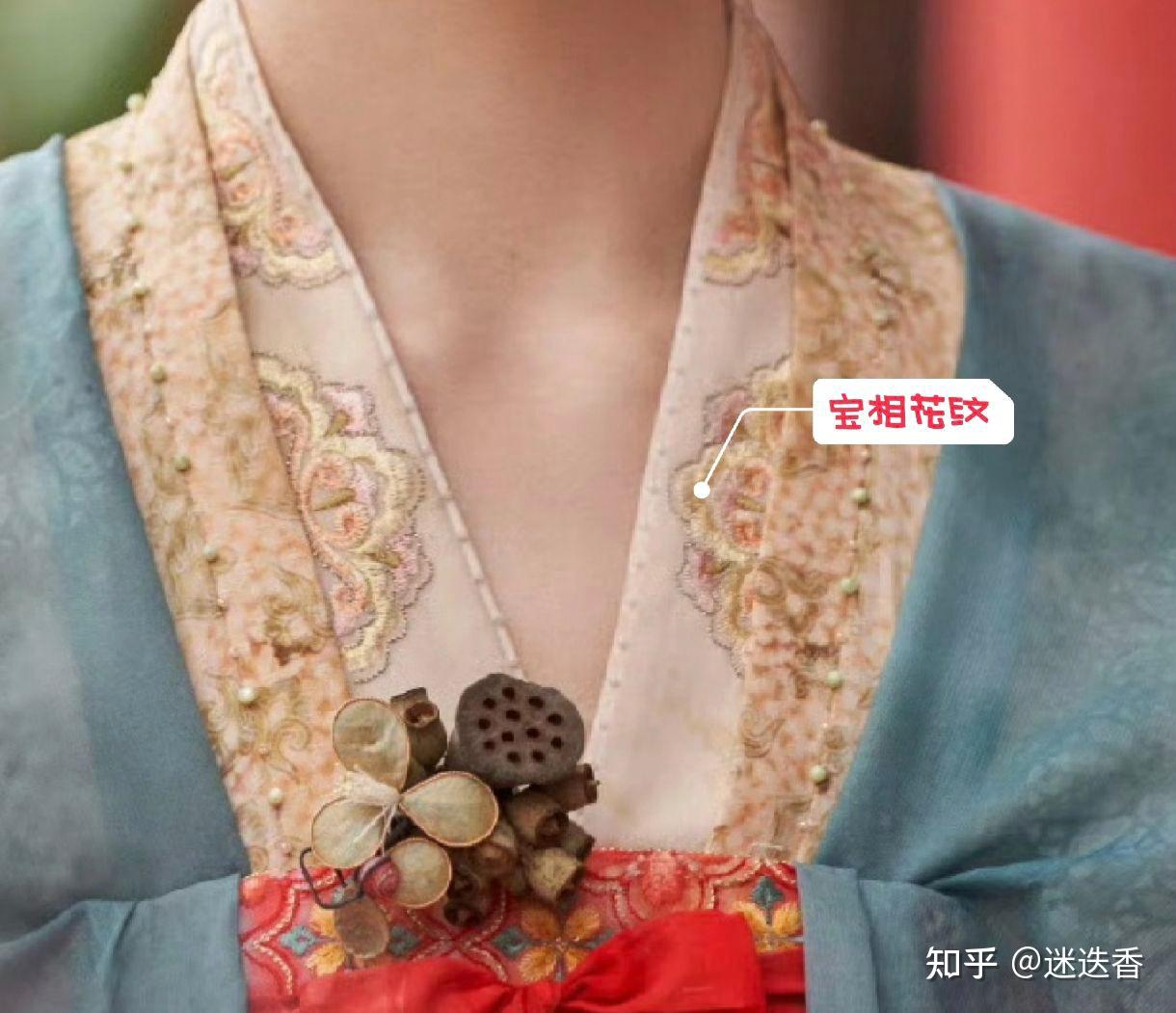

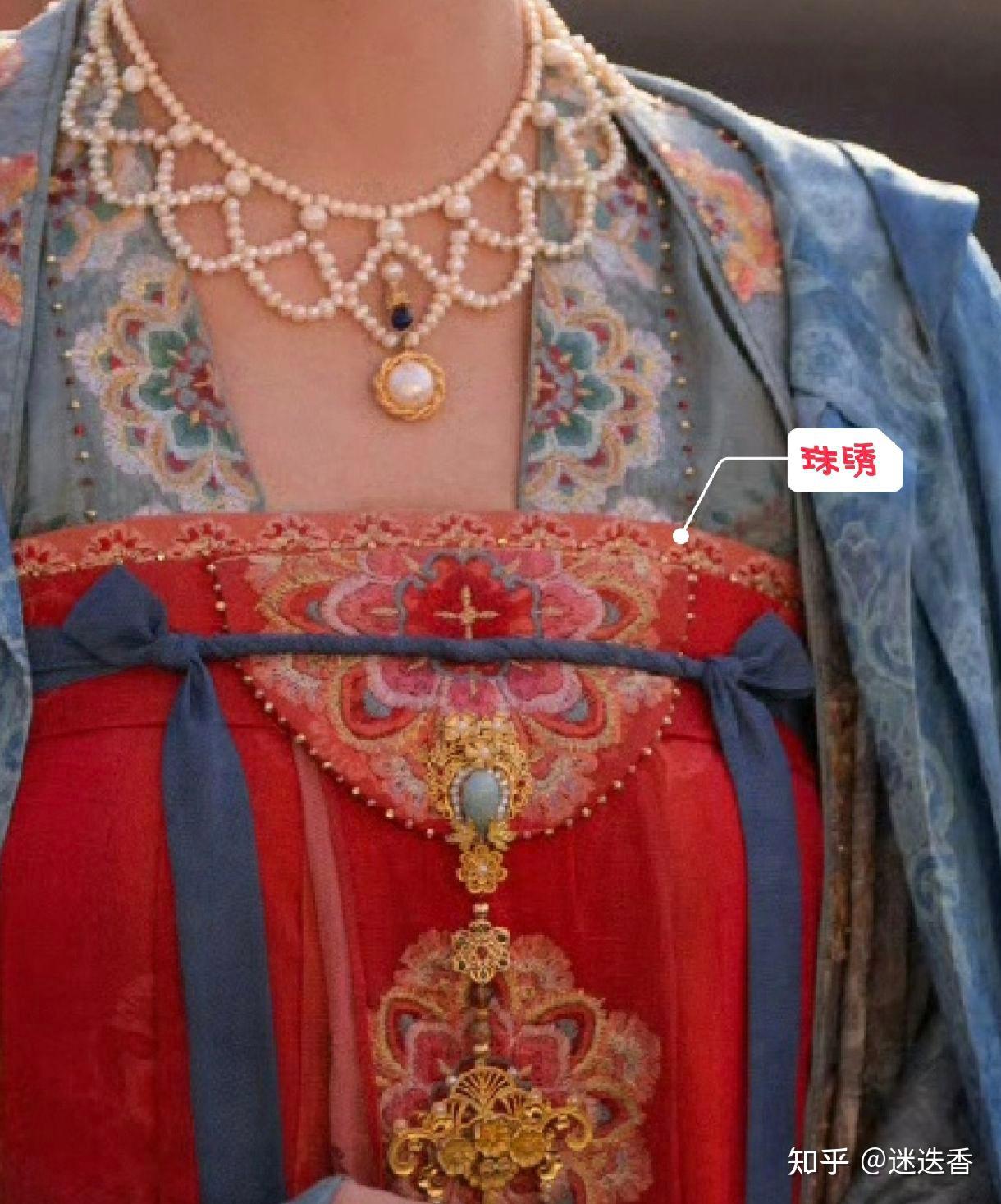

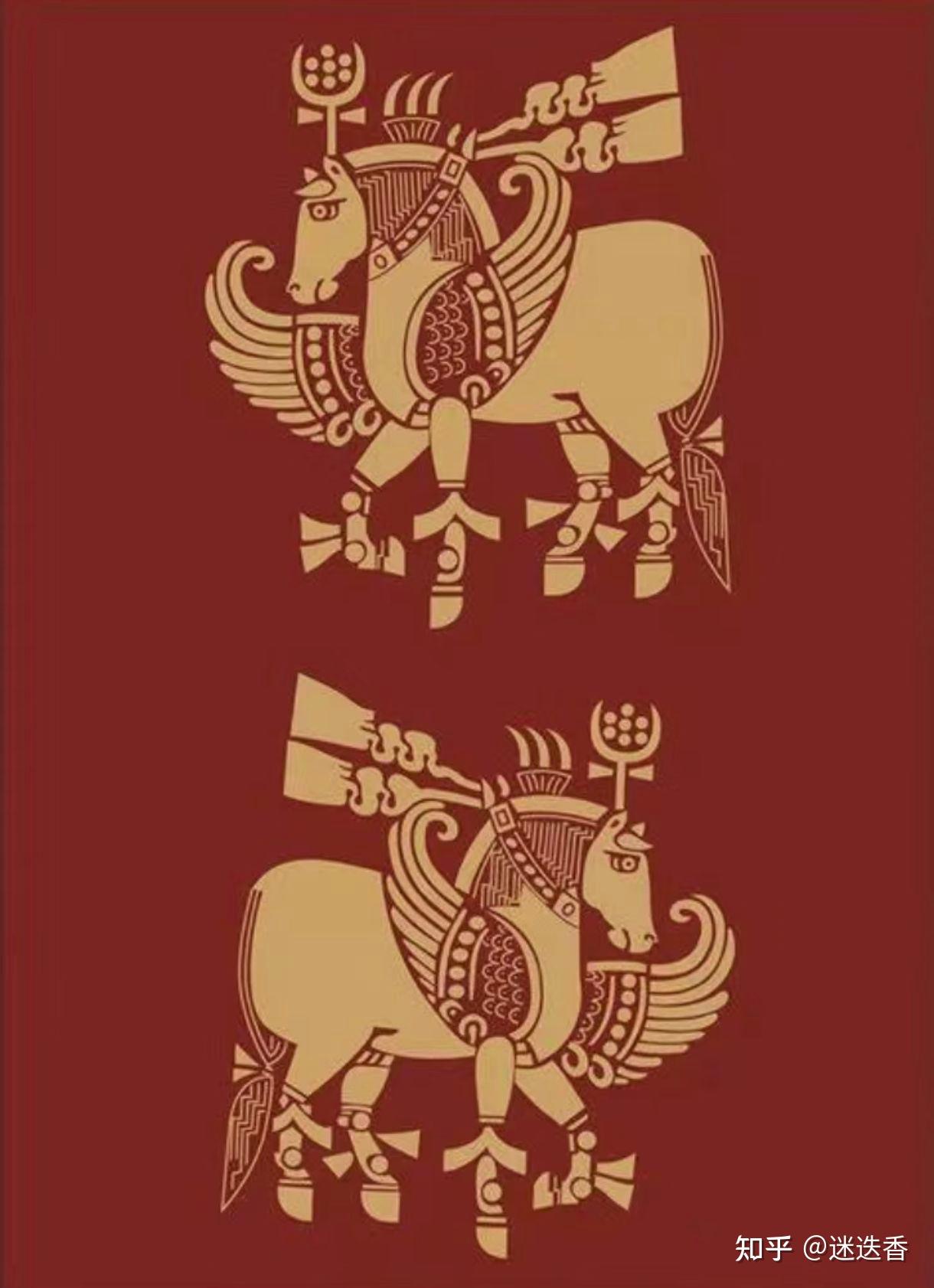

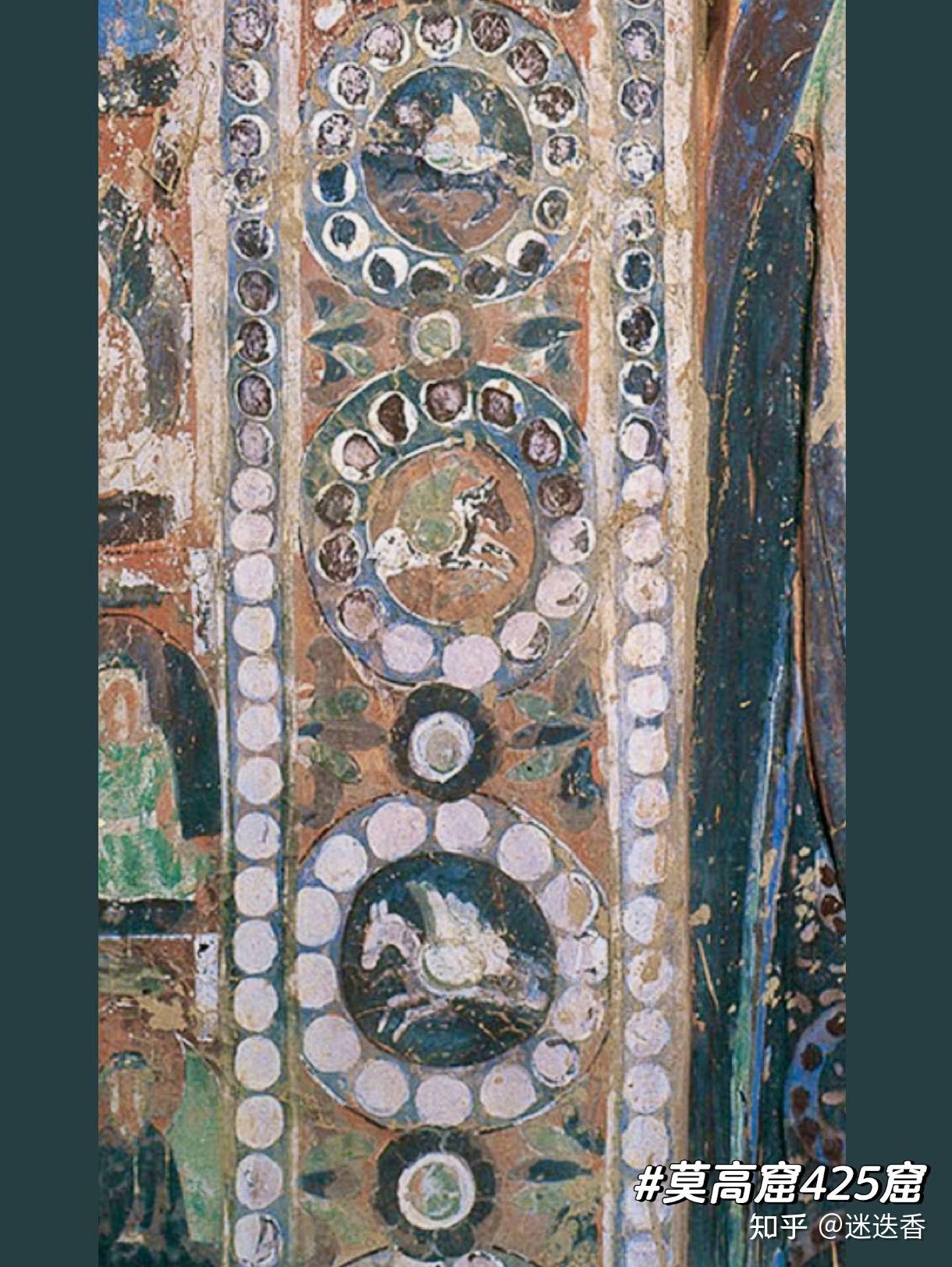

汉服复原工作者在前方打的火热,在莫高窟取材,尽力还原唐代的汉服。在真正的展现了汉服之美,翼马珠帘纹等种种纹式的时候,顺便汉服好看的纹饰是从上至下的,有些普通但好看的纹饰就连平民也能穿得起。

出土的一些纹样的布料来自于普通的工匠的坟墓。

然后有些人,没有了解过汉服,不知道汉服的知识。于是就说出了这么一句经典的话:“大概率是混国内cosplay和汉服圈的。”

他但凡了解过汉服或者了解过莫高窟,都不会说出这种话,哎,我真的是无语了。

诶我靠,我突然在想一个问题,这个人有没有可能就是自己不愿意去查阅知识,故意拿话来怼我,然后他每次怼我我就吐出一点汉服知识来以正视听,然后他的目的也达到了。

加更,我没想到这个帖子会变成科普帖,就每天多更一点纠正常识性错误。评论区多个人提到了《李时珍》这部老电影,但其实问题还是有的。

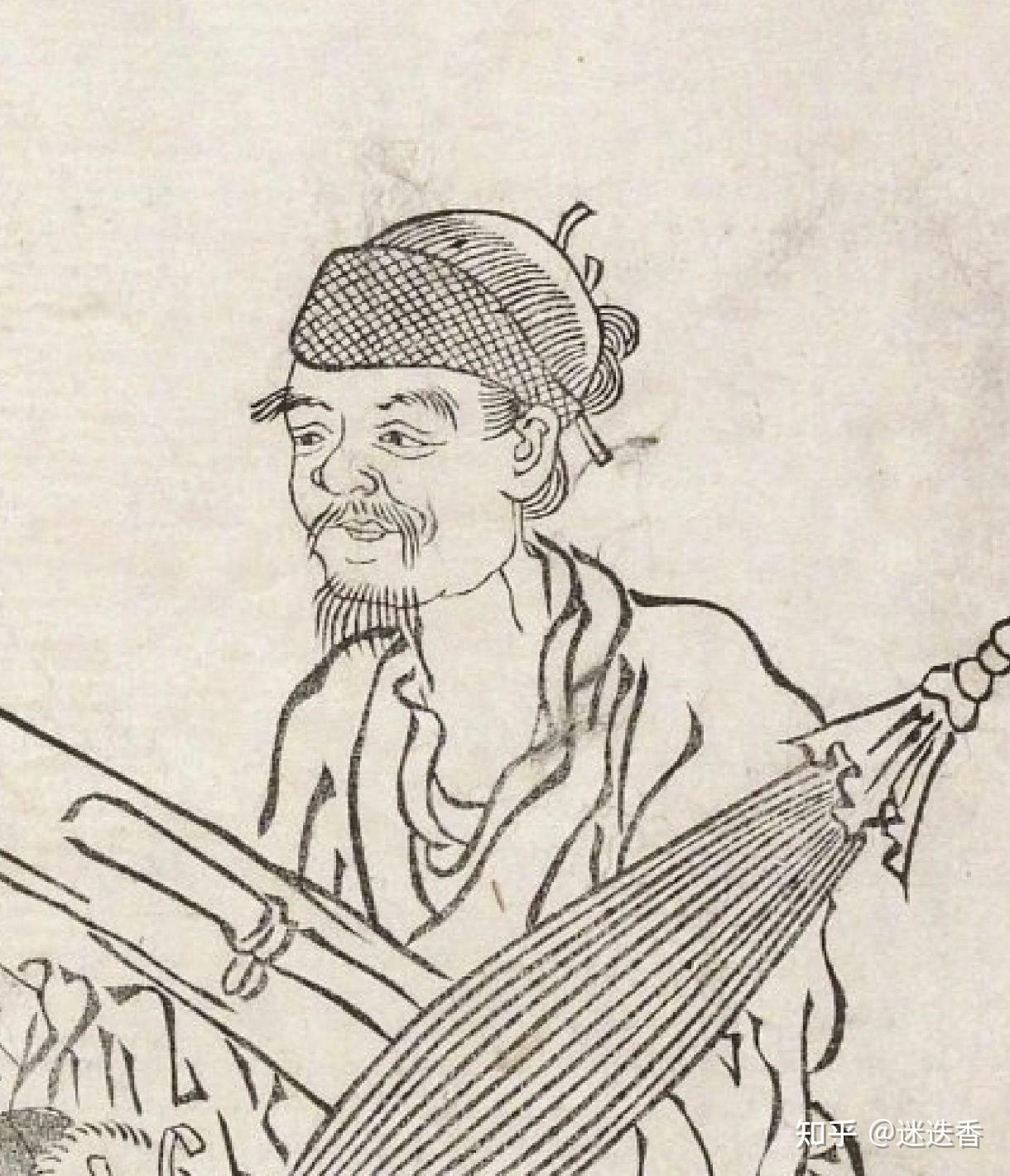

中国古早电影无法改变的通病——清朝帽正被滥用。而且中国古代男人的头上不全是帽子,有时还会缠幞头,幞头是一块布缠上去,没有给你带帽正的机会。

《李时珍》原片

另外明代男子基本上都会头戴纱网,是朱元璋发起的,一来是丝织品自宋朝后发展成熟,二来是朱元璋认为戴纱网显得人精神,头皮屑不往下掉,显得人卫生。

《李时珍》这部电影你说他服化道好我不反对,但服化道精良≠还原。

《李时珍》电影服化道还是受到戏服影响太大,以及那个社会环境确实没有汉服还原的土壤,他只能做到在电影里用千篇一律的交领,这已经是进步了。

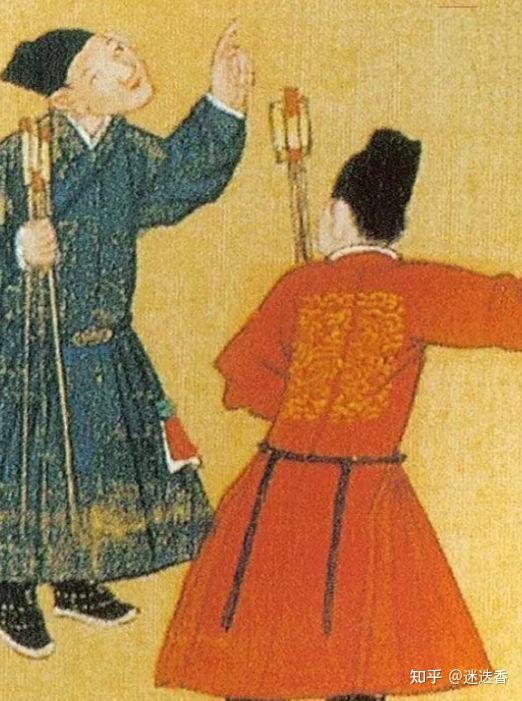

明朝男子还会穿曳撒、罩甲、短比甲,服饰选择极为多样。

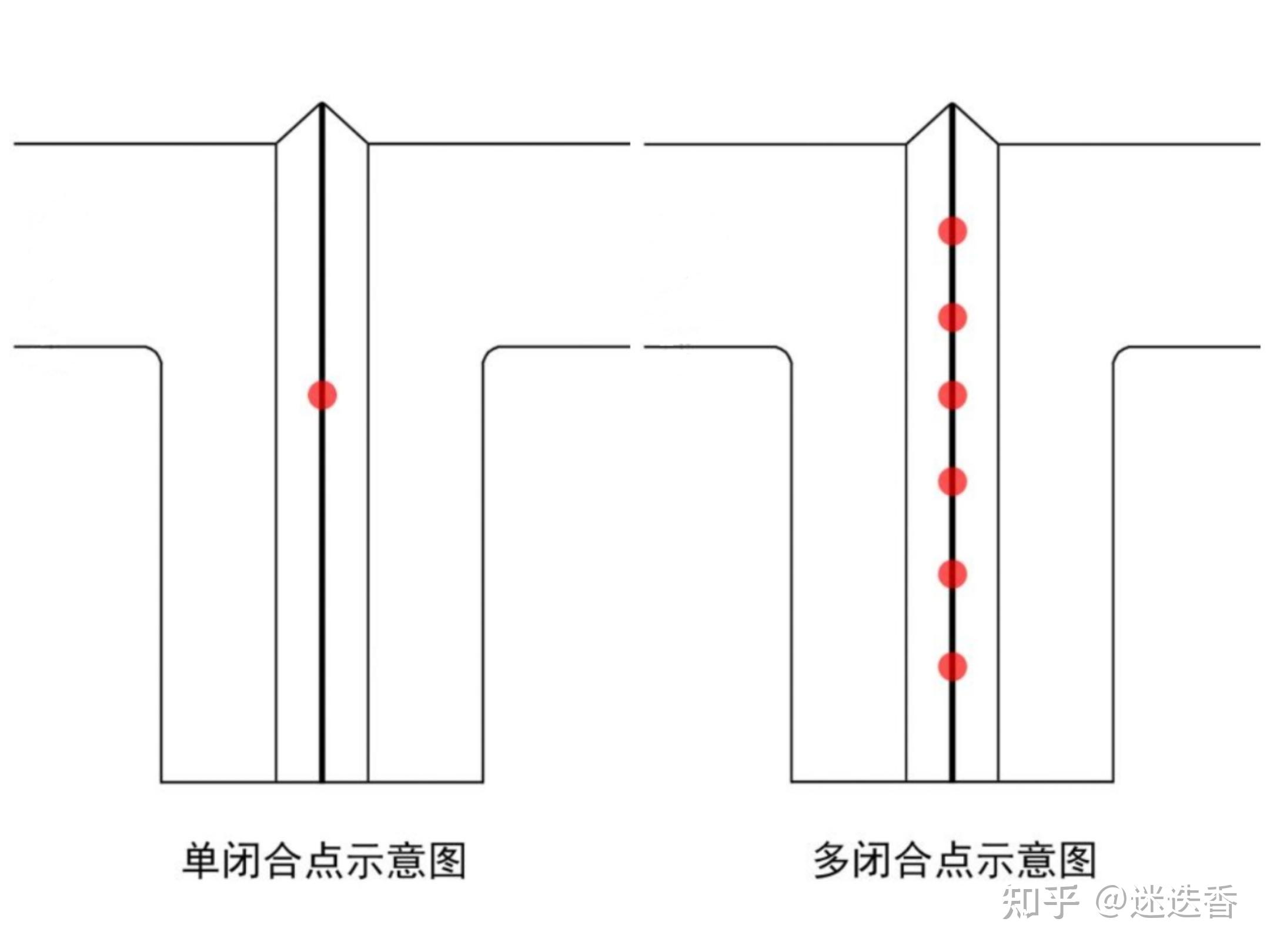

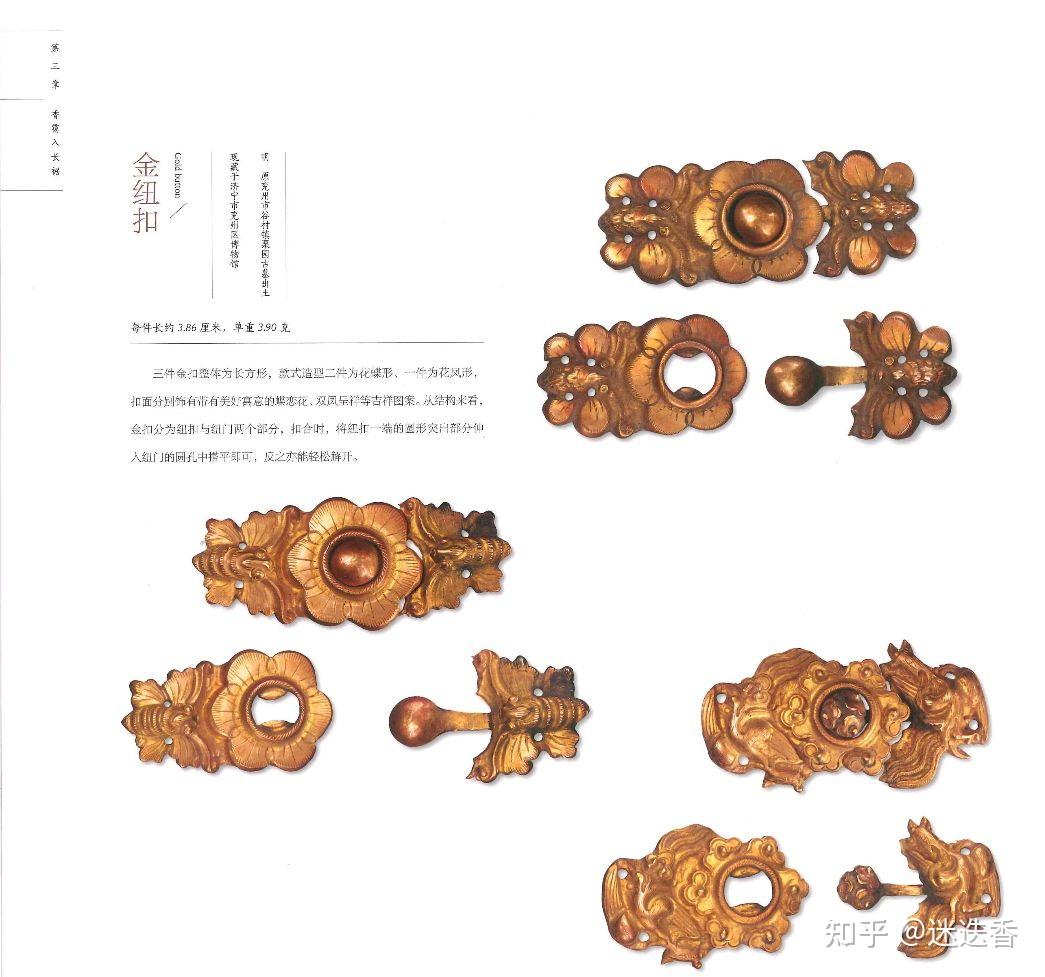

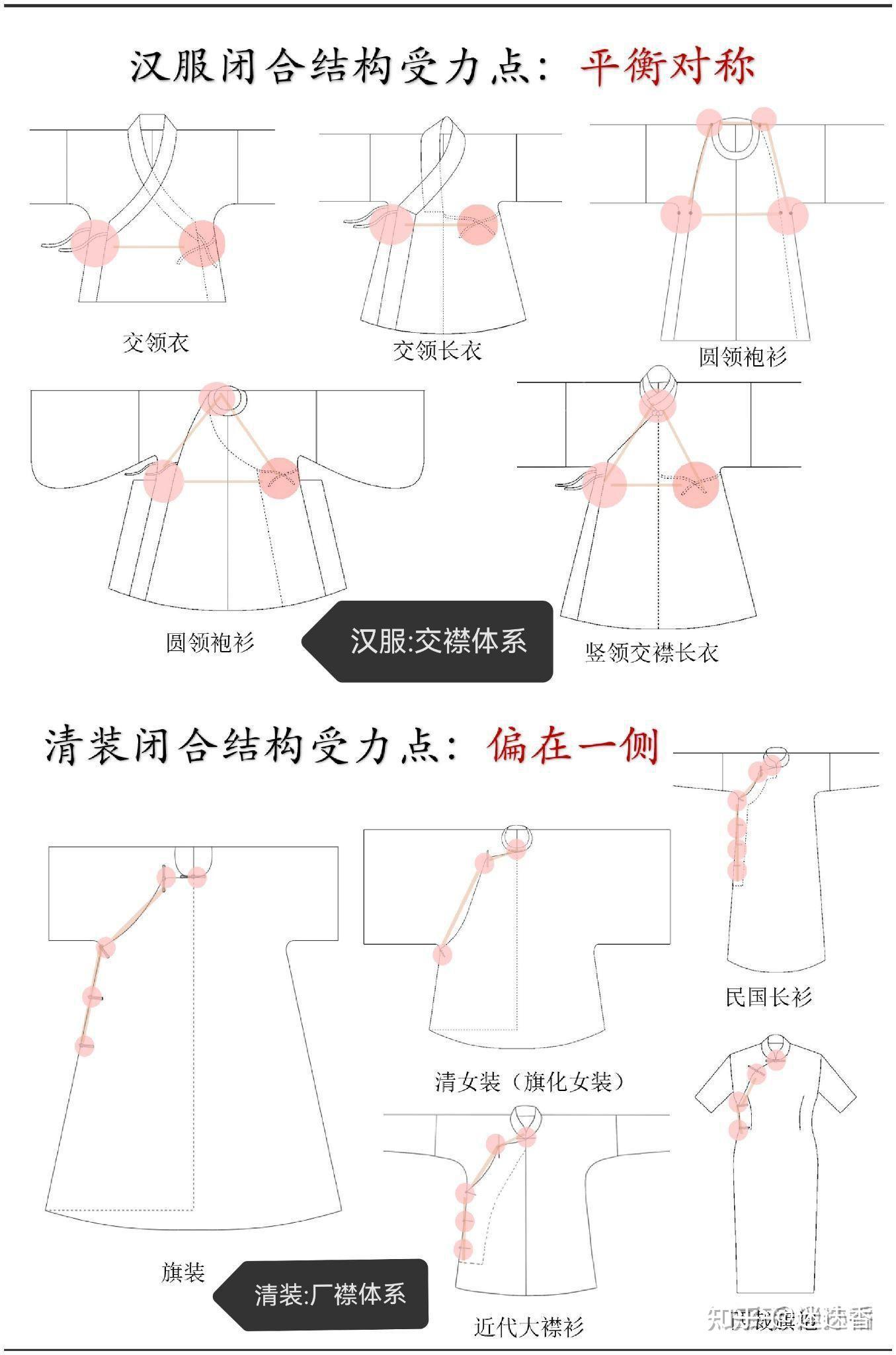

盘扣是汉服独立发展的,但汉服里的盘扣点位不多。

盘扣中,有一种形似蜈蚣的类型,俗名叫蜈蚣扣,这个确确实实并非从汉服中独立演化出去的,而这个也确确实实是最经典的游牧民族式。

不止清朝,国内外游牧民族基本上都使用的蜈蚣扣。

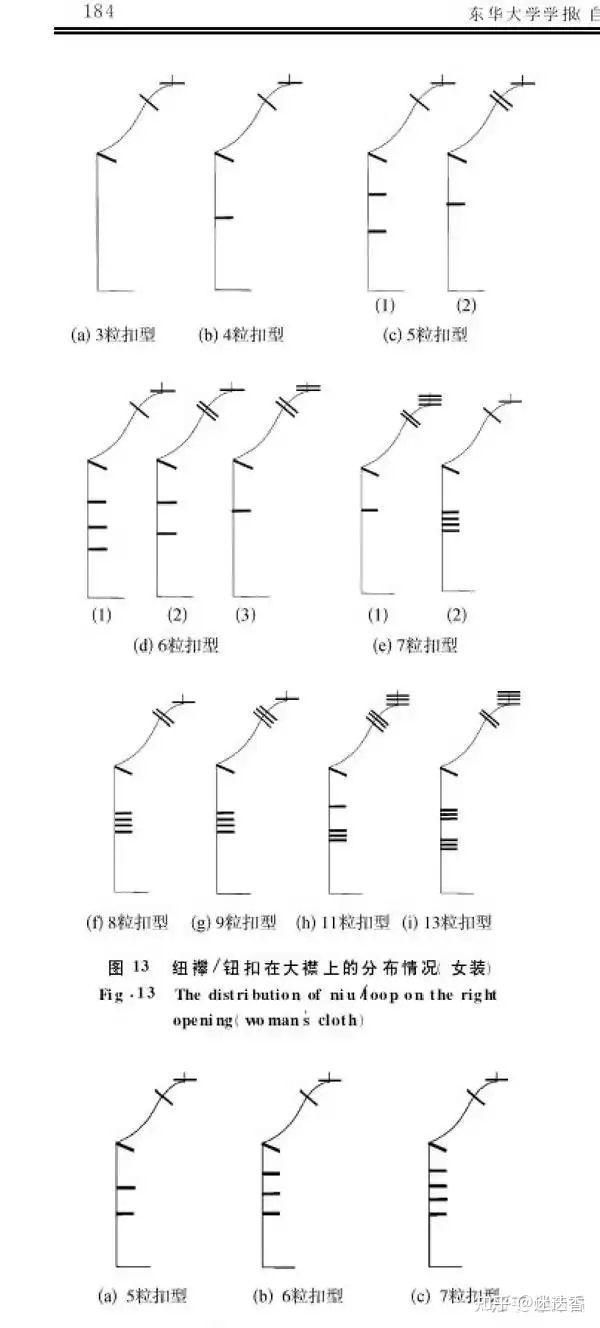

那么汉服的盘扣类型呢?

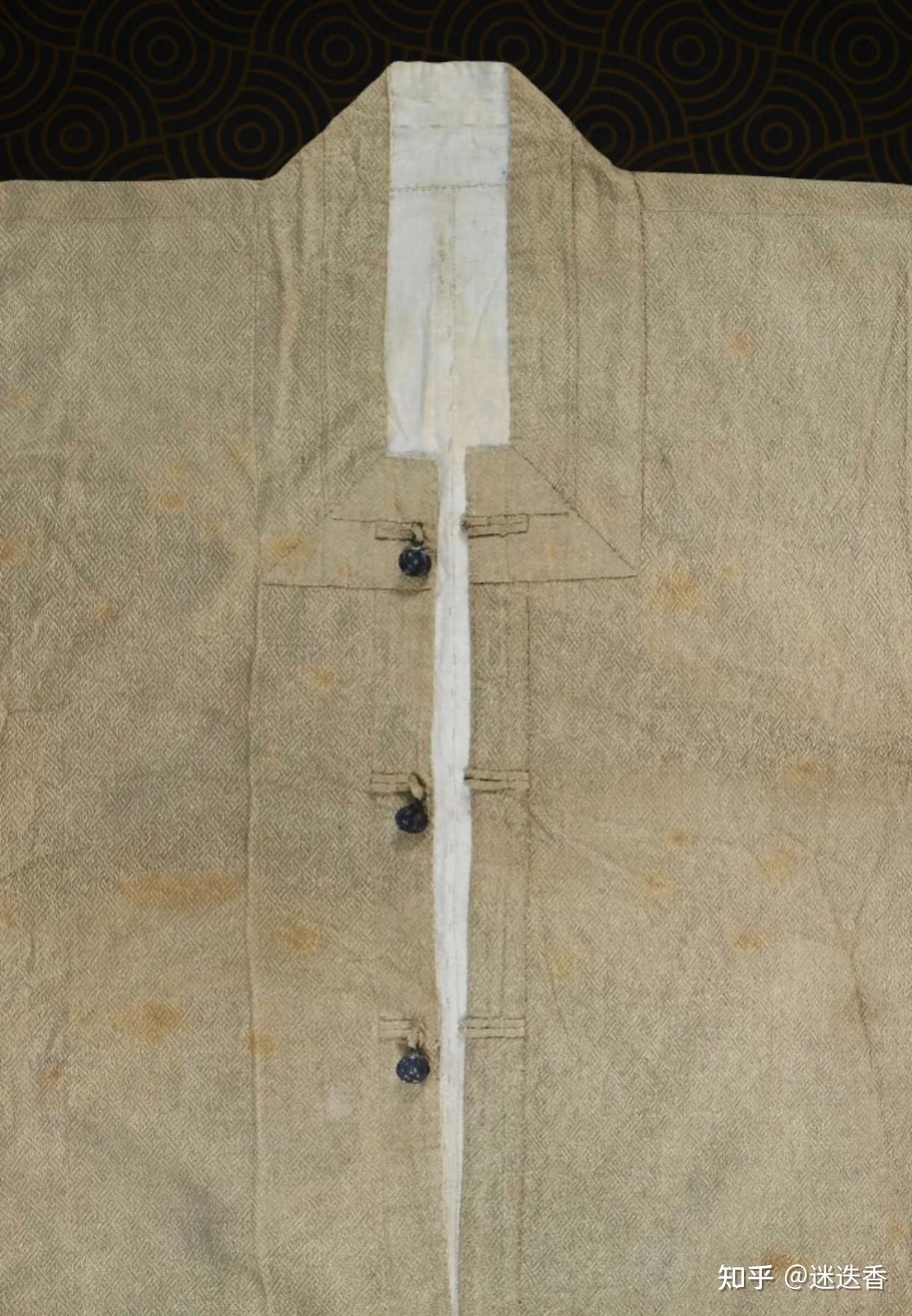

这个是明代出土的盘扣类型,现在在衡阳博物馆。

汉服中的盘扣多是少点位,基本不会有蜈蚣扣的类型。

我没想到这个帖子居然还可以更新,从一开始的500字逐渐更新到了3000字。

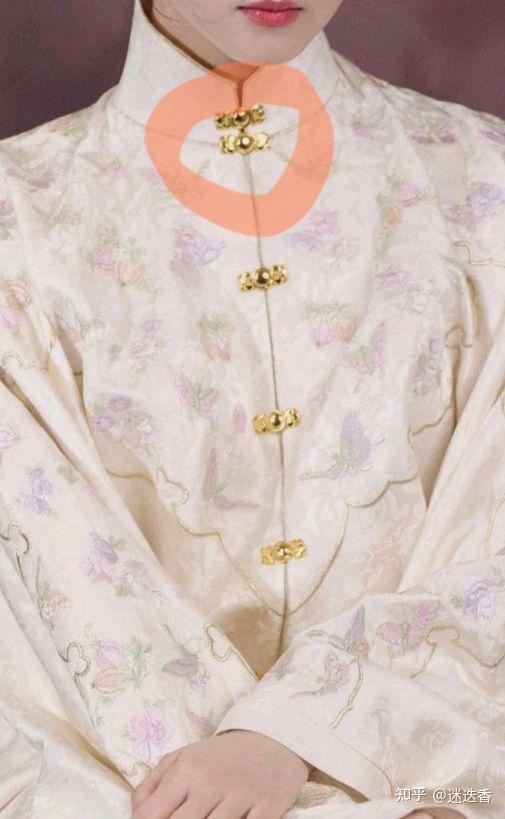

关晓彤所穿明制汉服这个扣子看上去确确实实像一字扣,也就是我们常说的俗语里面的蜈蚣扣,而且他看着也确实像一字型,但是他确实不是蜈蚣扣。

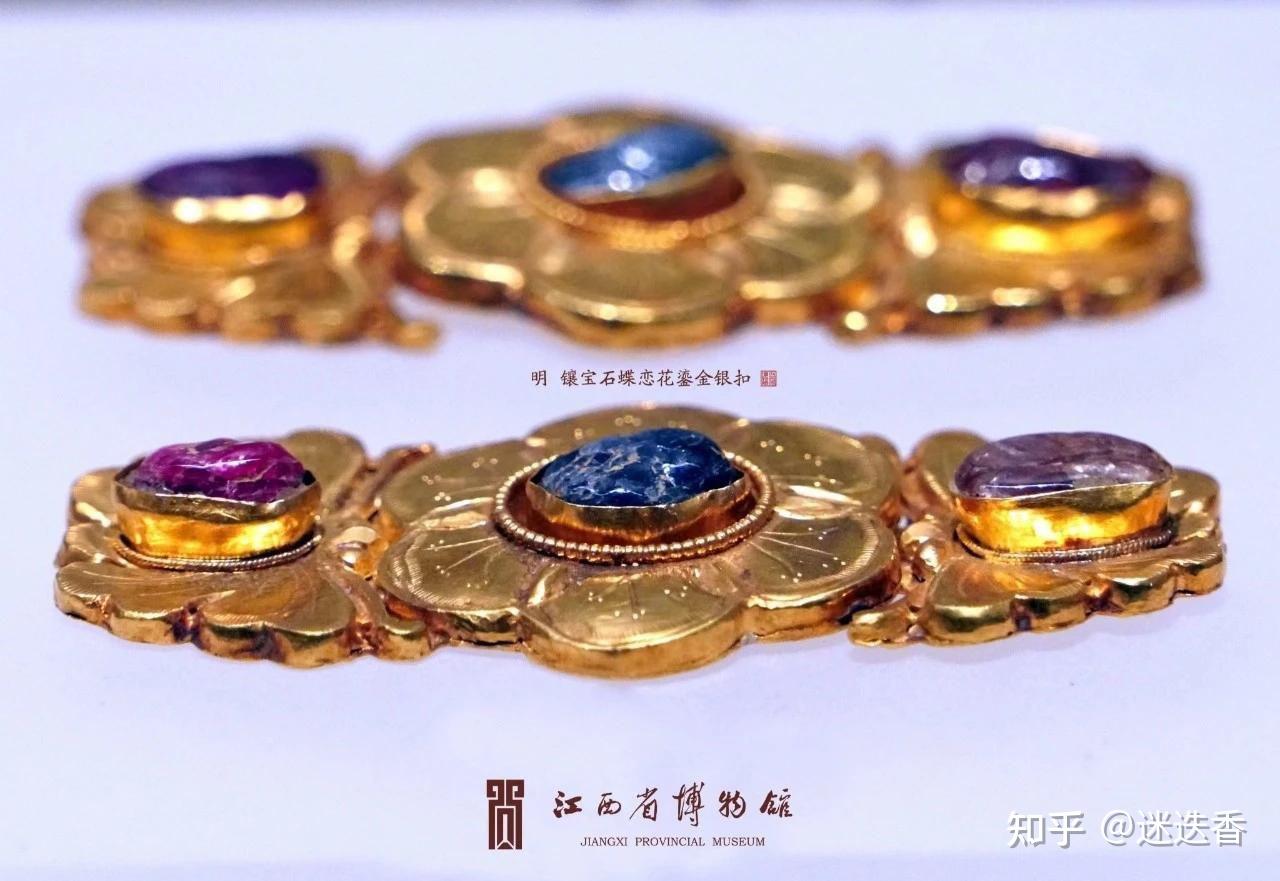

这个东西叫做金纽排扣,是明代女子为了炫富所使用的扣子类型。当然也没有必要是金的,但一定得是黄色的,初衷就是为了炫富,后来是好看。

在此之上还有同构异形体。

这个是密云董各庄清代皇子墓出土的,虽然是清代皇子墓出土的,但他确实是明代的文物。

《金瓶梅》中得到多处认证。如第 65 回,西门庆家中失窃「钥匙挂在墙上,大橱柜里不见了许多汗巾手帕,并书礼银子、挑牙纽扣之类,西门庆心中大怒」。

西门大官人不怒不行,丢了“挑牙纽扣”的本质是丢了镶宝石的贵金属首饰。

为什么会出现蜈蚣扣呢,蜈蚣扣一开始是只适用于厂字领的。

厂字领的着力体系和汉服天差地别,因此蜈蚣扣长且有调节松紧的属性,适用于游牧民族和渔猎民族高寒的天气。

这个才是蜈蚣扣。

扣子是厂字领里面的蜈蚣扣,但是衣服的形式却是宋明代的对襟。相当于是清装加汉服结合的产物。

但是因为横切破坏了衣服的整体美观性,所以蜈蚣扣其实并不好看。

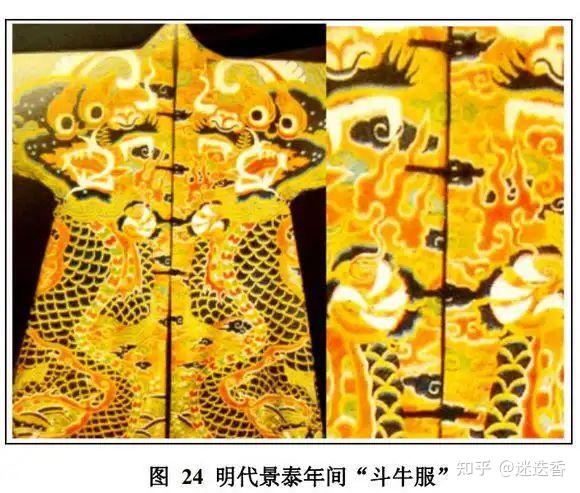

你可以纵向对比一下明代的斗牛服和清代的对襟加蜈蚣扣。

浙江黄岩宋墓出土的莲花纱袍之纽襻

简单区分的话,那种长的不成比例的,在你的胸前像是趴了一条蜈蚣的就叫蜈蚣扣。

而那种短粗的,就在你胸口呈现1字形的那种叫1字扣,是汉服盘扣的一种。