古天乐称自砍片酬也没人投资,多位港星转行,香港电影怎么了?为什么会出现这样的情况?

香港电影完了也不是一天两天了,恨香港的人没必要再次开香槟。喜欢香港电影的人也没必要嘴硬。

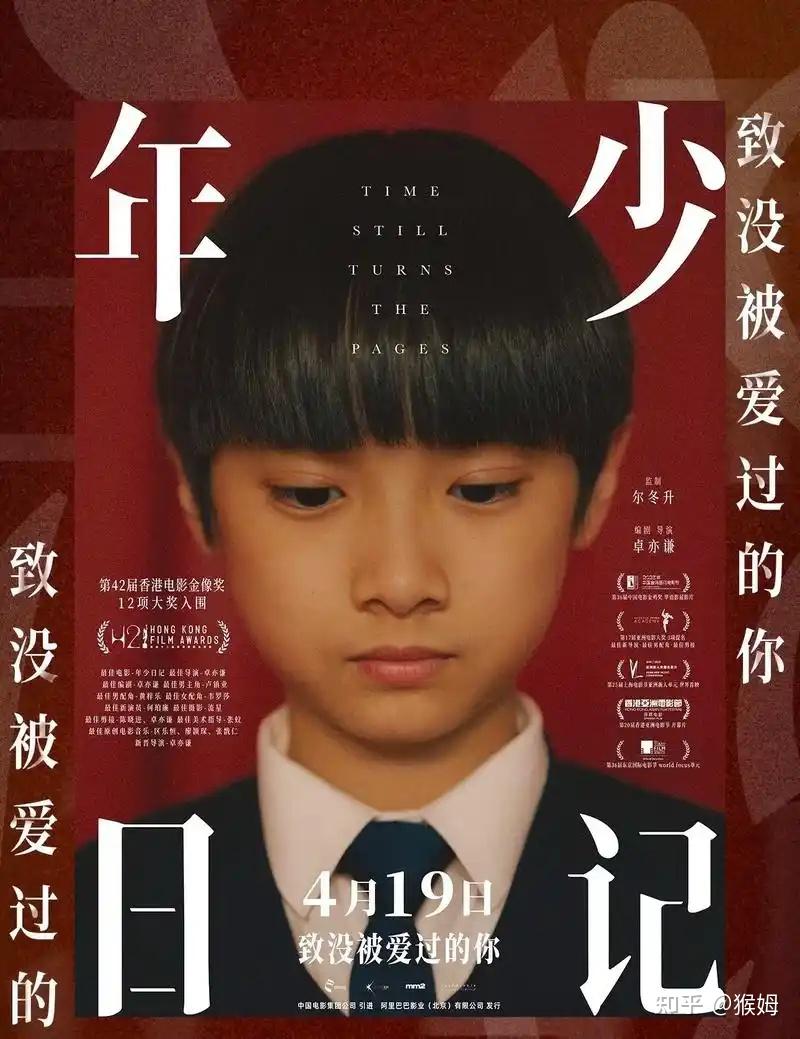

现在香港电影其实就是靠一年两三部较有本土号召力的巨星,演千万投资的电影,拿到2-3亿的回报。另外就是一些撞大运的警匪片题材,档期好的时候多捞点,档期不好在内地没要到饭,基本就赔了。而较有深度的文艺类作品比如《年少日记》这种,其实从来也不是传统认知里香港电影的主流,就像除了影评人以外,提到92年,第一时间想到的香港电影肯定是《家有喜事》、《审死官》、《东方不败》,几乎不会提到《笼民》。

这个跟香港人的创作力,或者内地的审查制度,基本都没什么关系。杜琪峰这么认为情有可原,因为年纪大了,需要一点怨天尤人跟怀旧的资格。但实际上关系并不大,关于香港电影在90年代中期(未回归前)已经衰落的问题,我曾写过多次,也就不再次赘述。

实际上香港电影混不下去,最大的原因就是娱乐片制造业一定是流向同文化地区里,市场最大的地方,而如果把大华语区想象成一个整体市场,香港电影的体量跟香港本土的制作团队,早就被剥夺了代表华语娱乐片的资格。因为7.80年代,台湾跟内地各有各的问题,导致了香港这个面积跟人口都很少的地区,接下了代表华语娱乐风向标的任务。本身是强上阵,是不健康的。

而现在内地市场已经变得很成熟,工业片体系也建立起来了。很多人骂国产片很烂,但这种烂是加上情绪的。像台湾的《鬼家人》这类优秀的娱乐片,内地拍不出来,也引进不了,可像这种档次的台湾片,台湾一年也没几部。反而及格线以上的商业片,内地可以一年找出来许多。市场不是靠头部奇迹堆出来的,是靠体系中中段位的电影持续不断供给,得以持续良性生存的。

换句话说,古天乐说现在自砍片酬拉投资也困难,就是因为香港现在一年里能及格的商业片太少了。如果一年能出20部《九龙城寨》水平跟票房的电影,香港电影就能续上。因为这样新生代的人就能刷个脸熟,而事实上就是以商业成就来论,连林峯都算新生代了。为什么四十多岁都算「新生代」?因为再往后的,大家更不认识。

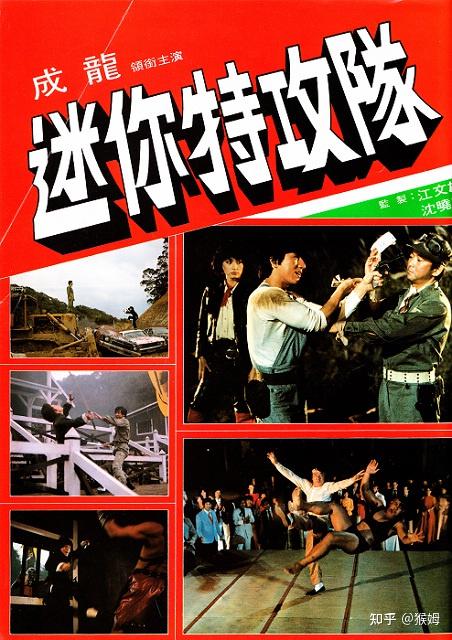

这是个无解的命题,甚至现在还在拍纯港产片的老演员,也是靠情怀和工作习惯再支撑,而没有「x九组」之类的赚钱动力了。因为想赚热钱的没有人还留在香港拍戏,来内地接综艺,演电视剧,演电影男二男三,得到的报酬是在香港的十倍。如果台湾八九十年代有这样的体量,也早就把香港电影吃死了。恰恰是因为一种机缘巧合,台湾当年又比香港人口多,市场又要大一些,傻子还多点。(港星的台湾片拍的粗糙也一样有人看,比如成龙照顾王羽面子拍的《迷你特工队》,当年在台湾大卖,而香港压根没上,因为烂到成龙自己不好意思拿来见人,自己把香港地区版权买下来不播)但又没大到能自己建立完整的娱乐片工业体系,所以能做到一边给香港电影输血,一边被香港电影压制。

但内地市场又是台湾的几十倍,不可能不建立自己的工业体系,要香港来输血提供娱乐,永远靠买片子。这在钱上说不通,虽然当年黄百鸣王晶等人都有过这样的幻想。

属于香港明星的红利已经过去了。较有号召力的那些巨星年纪也都大了,幕后班底也都年纪大了,对于新人来说,一年十几部的试错空间也被堵死,为求稳妥,只能是固定班底(谢霆锋、刘青云、吴镇宇、刘德华、古天乐、张家辉、郭富城随机混合搭配),固定题材(香港有帮黑社会、黑社会里有卧底、金面佛在卖毒品),演员自己都拍腻了,可是这属于试错出的还有些市场价值的题材类型,又不能随意抛弃。

还有个重要原因就是香港电影一直本土性很强,以前的之所以看起来还算热闹、好看,是因为内地跟台湾人没得选择。在文化性趋近,都是中国人的前提下,香港电影的娱乐性已经是最高的了。但仍然有些鸡同鸭讲,或者隔着一层的地方。

比如《92黑玫瑰》这类解构粤语长片的电影,你连粤语长片都没看过,那不就是没得看了,选择看个热闹吗?解构的前提是曾经有过共识,否则就是瞎凑热闹。包括港片国配里当年其实一堆台湾地名,结果一看取景在尖沙咀。对于当时的台湾观众,是捏着鼻子接受。对于当时的内地观众,则是有盗版看就不错了,港台对自己都很遥远。两者都充满了将就的心态。

我印象比较深刻的就是发哥有一部喜剧片,《我爱扭纹柴》,讲的是香港围村的村长去到中环(香港的政治经济中心)以后的自我提升,结果到了国配,很粗糙的把这个改成了台南农村人去台北。

你代入一下,基本就是把一个人从郊区搬家到市中心的故事,通过配音变成了《河南人在北京》。换今天再这么搞,能被笑到微博热搜。

可以说,娱乐片最重视的就是本土性,与群众息息相关,除非出现技术代差。比如《侏罗纪公园》就算是哪里都能打的电影,因为可对标的太少了。但你换成金凯瑞那些同样在北美能卖到2亿美元以上的片子,到香港马上就不够周星驰打。

而香港的生活方式与价值观认知其实和今天的内地观众相去甚远,没有什么特别迁就的必要,所以都市爱情片、喜剧片、励志片这类明显依赖于文化代入感的电影,香港已经毫无优势可言。当年有,因为黎小军去香港觉得什么都是新鲜的,屏幕前代入自己是黎小军的人也一样。现在没这个感受了。

几年前我还曾想香港电影的出路在哪里,现在想来其实没什么出路。不是具体某些电影人的问题,是时代问题。或者也可以说跟大陆有关,因为大陆经济发展太快,导致市场内需及商业潜力过大,不可能不培养自己的新生代。而这些新生代在十几年前往往在港片里给香港演员当配角,现在学会了这些技术,就回归本土了。

守着香港是一种情怀,但最好的结果,也无非是小而美。想百花齐放不可能,连香港观众自己都已经没有这个需求。

我是猴姆。

全文完。