和中国的穷人相比,印度的穷人生活得怎么样?

从印度回来,不吹也不黑,说几句大实话。

在印度,你会深刻体会到一个现实:“富人有高楼,穷人住棚屋。” 印度的贫富差距堪比“千层饼”,70%的财富掌握在1%的人手里。

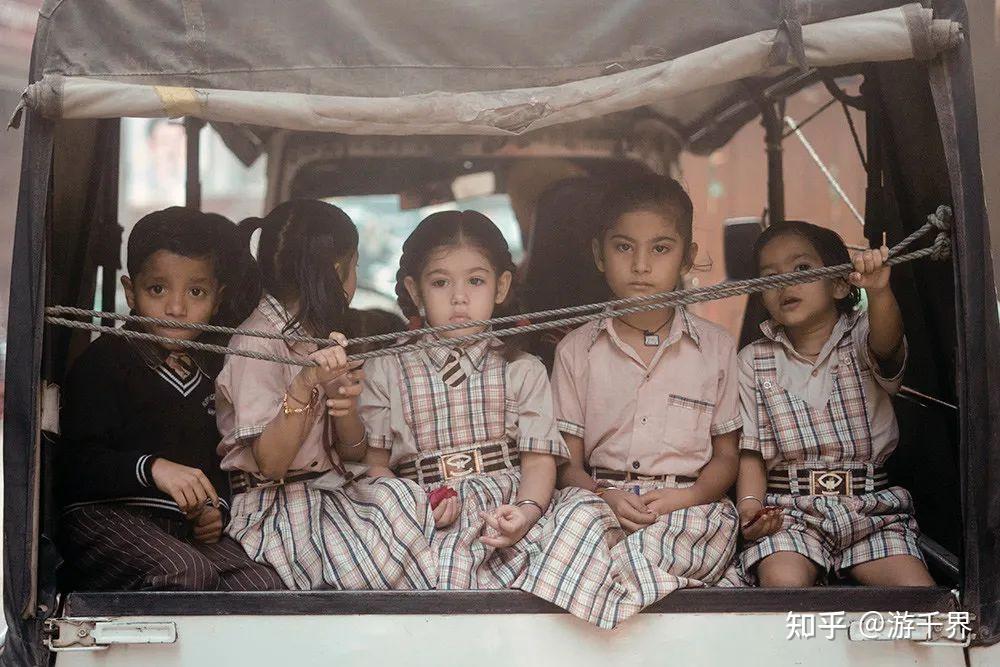

富人活得像是在电影里,一套豪华公寓、整洁的厕所和高质量的教育,孩子们有机会接触到“英语+计算机+高科技”的课程;

而穷人呢?生活条件极其艰苦,卫生状况堪忧,想象一下你从餐馆出来,随便一转身就能看到街头上丢弃的垃圾和成堆的粪便,真的是生生把食欲逼得消失。

在德里,作为印度的首都,机场周围的环境相对干净,给人一种“都市现代化”的错觉。

可当你一走出机场,车子开进酒店所在的“老城区”,顿时一种画面感扑面而来:

街头脏乱差,周围是杂乱的贫民区和破旧的棚屋。

而最“惊悚”的还是那一幕——拉开窗帘,眼前是一座垃圾山,这才真的是“德里式”现实生活。

德里香料市场:

我们去德里的香料市场,目光所及的全是乱成一团的流浪汉和行人。无论你走得多快,总会感觉背后有两双“贼眼”紧盯着你。

你走过人群,他们那双死死盯住的眼神仿佛是想通过瞪你来“测量”你的口袋有多满。

而更有趣的是印度的交通。德里街头,大黄牛悠闲地穿越马路,就算你开着救护车,车速再快,也得耐心等着这群“牛界公民”让路。

别以为只是路上的摆设,它们可是神圣的生灵——湿婆的坐骑。想象一下,你开车看见救护车等在高速公路中段等牛走开,而你只得在车里无奈等待的画面。

牛的速度快不快,救护车的时间准时不准时,都是一个问题。

瓦拉纳西:

如果你觉得德里已经够“刺激”,那就去瓦拉纳西走一遭,保证让你对“脏乱差”有全新的认知。

我们预定的青旅靠近恒河,而通往青旅的路就是“气味地狱”——牛屎、狗屎、猫屎以及各种神秘的大便。每次迈步,都会让你怀疑自己到底是来旅游还是参加了一场“生死时速”。

肚子饿了想吃点东西?我理解你想活下去的心情,可是当你看到餐厅后厨时,真的不想再往下想了——锅里竟然有一只老鼠在安享晚餐,洗碗的水桶里居然长满了青苔。

可是,在这种情况下,不吃又能怎样呢?我吃了那一顿饭,眼前的食物就像是一场对命运的妥协——“含泪咽下”,吃得下去就算胜利。

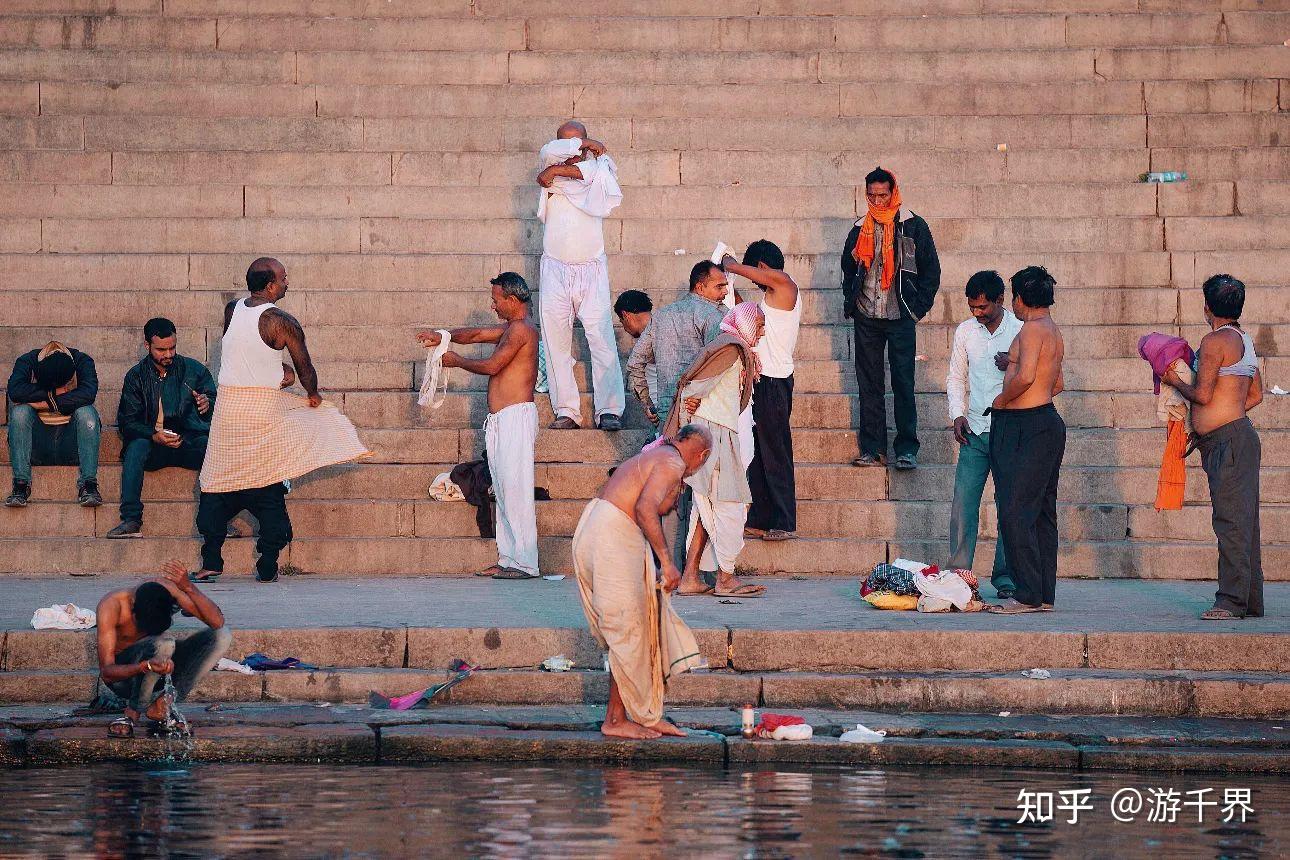

恒河:

恒河是印度教徒的圣地,每天有成千上万的人在这里进行宗教仪式,洗涤罪孽。

作为“生命之河”,恒河的水据说有神奇的净化能力。你以为这是美丽的画面?错!实际上,恒河是“浴场+洗衣房+厕所”的合体。

更让人难以置信的是,恒河中漂浮着不少尸体,这不是死者的幽灵,而是那些不被“神圣”接纳的贫穷者或是死于不明原因的人。

这些尸体随着水流漂移,成了恒河中的“特殊物种”,与其他的动物粪便一起构成了这个神圣水域的“生态”。

有一次,我在河边漫步,突然发现前方一片开阔的空地上,居然坐着几位印度男人在“聚会”——是的,他们正在集体拉屎。

甚至有些人,还坐在离恒河近的地方,一边拉,一边跟其他人聊天。

完事儿后,这些人会带着水瓶去恒河里“清洗”,然后迅速收拾好站起身来,好像什么都没发生过一样,头也不回地离开。

印度:你不懂的魅力

印度的脏乱差,是一种“文化震撼”。刚到印度时,我几乎想立刻跳上回国的飞机。

奇怪的是,在接下来的一段时间,我的想法逐渐发生了变化。当我深入探索了恒河夜祭、泰姬陵、风之宫殿这些景点之后,我开始慢慢忽略脏乱,渐渐地,我竟然开始爱上这个地方。

一句话总结:“印度,你恨它有多深,它就会让你爱得有多深。” 你不会理解这句话的含义,除非你亲自去体验。

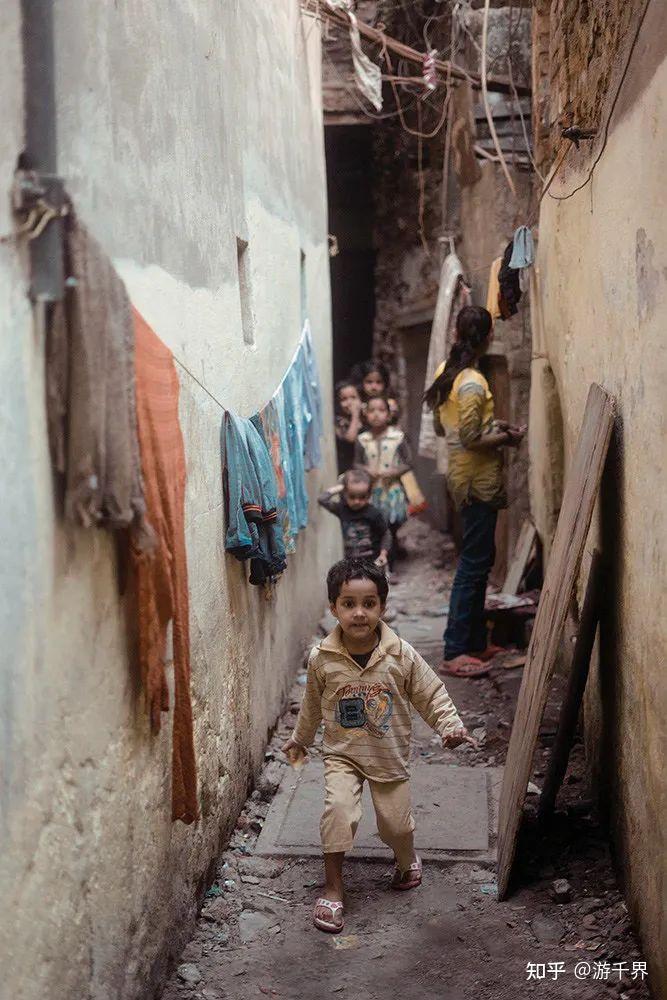

贫民窟里的“奇葩”生活

印度的穷人生活就像是那种“奇葩”的现实片。你会发现,即便是在富人区附近,贫民们也在“彩钢棚”里安营扎寨。

没有房子住?那就自己盖一个棚,简易的木材和彩钢板做墙,空隙大得连风都能钻进去。

吃饭的时候,手抓饭是常态,不管是咖喱拌米饭,还是路边的小摊小吃,都是“卫生”问题的最大挑战。

你吃完了没什么事,那就算你运气好,否则,三天拉肚子是常态。

在孟买的贫民窟,几乎每家每户都有自己做的小生意。卖小吃、卖手工艺品、卖废品……

这其中,最奇特的食物之一就是“根菜”。切下一片根菜,撒上一层白糖,几乎是“街头美味”。

如果你不敢尝试,那就离远点,否则就会发现,连糖和盐都有“生命危险”。至于所谓的“死亡玛莎拉”,只能说名字已经给你做好了心理准备。

这就是孟买

孟买,一边是高档酒店和豪华购物商场,另一边是拥挤的贫民窟和破旧的街道。让人感受到什么叫做“天壤之别”。

我刚到的时候,印度同事热情地带我熟悉了周围的环境,说孟买的市中心是印度最好的,堪比其他发达国家的大城市。

我看着四周的高楼大厦,心想:“哇,真不愧是印度的经济中心!”然后,我被带到酒店,心情瞬间平静下来。

住进酒店那一刻,我的心情有些复杂。酒店的设施和国内一线城市的连锁酒店差不多,卫生间、浴室都齐全,房间也很干净。

唯一的遗憾是空调几乎成了奢侈品,房间里一般只有吊扇。

而且,网络速度嘛,别提了,慢得让我怀疑是不是用的马车拉的互联网。用国内的标准来衡量,这样的酒店完全能排进一线城市中等水平,但印度的这类酒店还算不错了。

高档购物广场:

为了感受一下孟买的“奢华”一面,我去逛了卫星城塔那的购物广场。

你可能会觉得这不值得一提,毕竟哪里都有购物中心。可不一样,塔那的购物广场可不是普通的购物中心,它模和商品的档次不输国内的万达广场。

阿迪达斯、耐克这些国际品牌琳琅满目,奢侈品牌像LV、古驰、爱马仕也有专卖店,和国内的高级购物中心没有太大区别。

想买个名牌包,孟买随便找个商场就能搞定,贵得让人牙齿打颤,但可以感受到“富人区”的气息。

不过,这也不过是孟买的其中一面,真正让人感触深刻的,是那一边的贫民窟。富人享受着现代化的便利,穷人则依旧生活在另一种“景象”中。

贫民窟的奇妙生活

在孟买,我有幸(或者说是“倒霉”)和贫民窟的一位食品厂老板聊了聊。

他告诉我,贫民窟里有大约15000多个小作坊,做零食的、做衣服的,应有尽有,几乎每个贫民窟的居民都能找到工作。

即使是那些住在棚户区的单身汉,常常会成为出租车司机。这些工作并不能发家致富,至少可以维持基本的生计。

奇怪的是,贫民窟的人们从不抱怨生活条件。对他们而言,贫困就像空气一样,随处可见,也早已习惯。

甚至很多人认为,高种姓的人过得好是天经地义的事,像他们这种低种姓的人,住在棚户区也没什么可抱怨的。

印度的民风:

印度的民风可以说是两极分化。大多数印度人生活贫困,尤其是在贫民区,很多人根本没有接受过良好的教育,卫生习惯也让人堪忧。

在孟买的贫民窟中,我看到很多人不以随地大小便为耻,仿佛这才是最自然不过的事情。

在他们看来,大街上随便找个角落解决问题,根本不需要考虑周围的环境。

而吃饭时,更是不拘小节,用手抓饭已经成为日常,手脚一起用餐,没有任何忌讳。

在这里,甚至看到有些人直接用恒河水喝水,且不在意水中的污秽。恒河,作为印度最神圣的河流,成了很多人“生命水源”的象征。谁管水质如何,能喝就行。

印度的动物天堂:

提到印度,不得不提到街头横行的牛。

这些牛比孟买的汽车还要有地位,走得特别随意,根本不管谁在它们面前,车辆和行人都得为它们让路。

有时候,如果你遇到堵车,可能是因为一头牛横在马路中间,司机只能眼睁睁地等它慢悠悠地走开。

除了牛,猴子和孔雀也经常出现在城市的街道上,似乎这里是动物的乐园。猴子在路上蹦来蹦去,孔雀则走得更加高贵,摆着优雅的身姿,走来走去,完全不怕人。

那些生活在街头的人,看着这些动物,也习惯了它们的存在,根本不会觉得有什么不对劲。

印度的种姓制度:

提到印度,除了宗教,种姓制度也是不可忽视的文化背景。

种姓制度可以追溯到公元前1500年,那个时候,雅利安人为了在印度建立自己的统治地位,把印度本土的居民分成了不同的阶层:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗,这些人分别对应着不同的社会角色:有的做祭司、有的做战士、还有的做商人和劳动者。

随着时间的推移,这种制度不仅没有被废除,反而更加固化,最终演变成了如今几千个不同的亚种姓。

在印度,种姓制度早已成为一种不可改变的“命运”。高种姓的人,拥有更好的生活条件、教育资源和社会地位。

而低种姓的人,几乎注定只能生活在社会的底层。

想要理解印度的种姓制度?

得先知道,种姓和阶级是两码事。阶级,是后天的,是由你的财富、地位、教育程度决定的;而种姓,是天生的,不管你从小吃过多少顿米其林,也不管你读了多少年哈佛,它将你固定在某个位置,不可改变。

是的,你就是那个一出生就背负着“身份”的幸运儿,还是那个永远也看不到“上升”的“底层人”?

在印度,种姓的细分相当复杂,不像我们理解中的简单分等级。

比如,在同一个种姓群体里,你可能会遇到成千上万的亚种姓,每个亚种姓的地位和权利都大相径庭,和你吃的咖喱有没有辣、是不是用手抓饭一样复杂。

即便和别人一样都叫做婆罗门,但亚种姓很可能决定了你能做什么,不能做什么。所以别以为上了头衔就是过上了好日子,有钱的婆罗门和贫困的婆罗门,生活质量差距可不小。

种姓制度的文化根源

如果你为种姓只是为了给印度社会制造等级划分,那就大错特错了。

种姓,基本上是印度教对“灵魂洁净”的解释。越高的种姓,灵魂越干净,越接近“解脱”——这一点,不是想改变就能改变的。

在印度社会中,高种姓的人常常看低种姓为“脏污”的象征,认为低种姓的人接触过他们就会污染灵魂。

这种想法,早就成了社会的普遍认知,甚至在一些高种姓的家庭中,父母会教育孩子“不要跟低种姓的人一起玩”,尤其是吃饭、喝水这些事。

你可能觉得,印度的种姓制度早就过时了,现代人早就不在乎这些了。

错!现代印度的很多地方,种姓观念依然根深蒂固。即便是都市里的白领,也时常会被问“你的种姓是什么”。

某个印度朋友在谈到种姓时说:“在一些大城市里,大家并不会那么看重种姓,尤其是年轻人,更关心的是你会不会编程、你能不能给我做个app,而不是你是哪一类种姓。”

的确,城市化一定程度上淡化了这种意识,并不是说完全消失了。种姓制度在现代社会中变得隐形,但依旧在一些家庭、婚姻、工作等层面上产生着不小的影响。

低种姓的“命运”——没有一张好牌,活得像个小丑

现在说到最痛心的部分——低种姓人的生活。低种姓,尤其是达利特(即贱民),一直是社会的“底层”,在印度社会中几乎无法改变自己的命运。

即使是有了现代教育,有了一些政策支持,生活依旧不公。

低种姓的孩子们,很少有机会接受良好的教育,很多甚至因为家境贫困或者身份限制,根本无法参加升学考试。

更有一些低种姓家庭,世世代代生活在贫民窟中,靠着做清洁工、垃圾工、街头小商贩维生,“社会身份”早已固定,任何想要挣脱的努力,都像是石沉大海。

更糟糕的是,低种姓人还常常被社会其他阶层视为“不洁”之人,生活中除了低收入、无尊严、脏乱差,几乎找不到任何可以追求的理想。

印度城市化的“伪改革”

其实,在印度的一线大城市里,种姓制度的影响渐渐变得微弱。比如孟买,这个印度的金融和娱乐之都,在金融街和豪华购物中心里,基本上看不出种姓的痕迹,大家都是穿着西装革履、拿着iPhone的“现代人”。

你走进商场,看到的全是名牌包、国际品牌,甚至连街头小吃也变得有点“洋气”了。

一旦你走出这些光鲜亮丽的地方,往往就能看到截然不同的场景。

很多低种姓的人依然在城市的阴暗角落,依靠体力劳动为生,做着清洁、搬运、建筑工地的工作,生活条件不堪。

他们的“现代化”与高楼大厦的背后,是一片贫困、歧视与隔离。

结语:

印度,横跨古老文明与现代化进程的国家,印度的社会,有着现代化的光芒,也有着几千年来未曾改变的裂痕。

在未来的道路上,这些裂痕究竟能被修复,还是会继续扩展,只有时间会告诉我们答案。